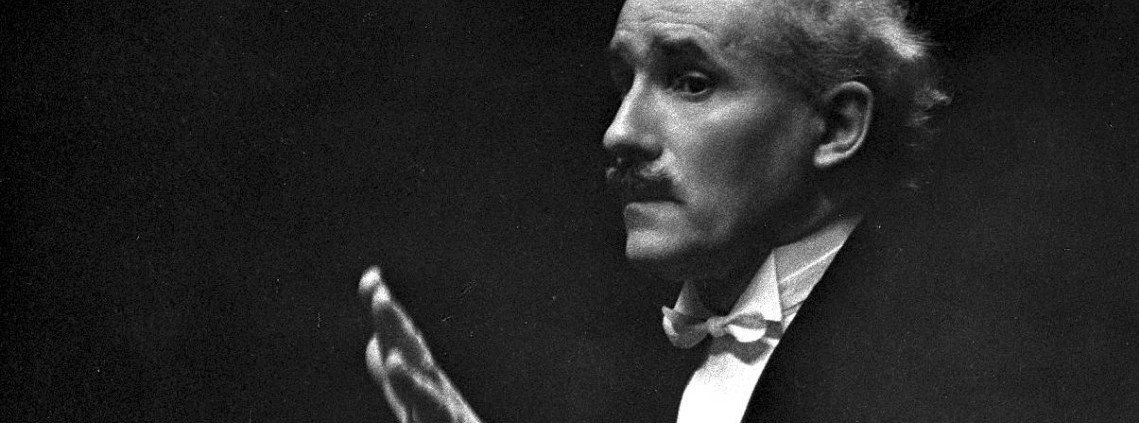

Dans son livre de souvenirs, le violoncelliste Gregor Piatigorsky raconte que, un soir où il s’apprêtait à se produire avec l’Orchestre philharmonique de New York, il s’est retrouvé en compagnie d’Arturo Toscanini. Dans la loge où le musicien répétait, le chef d’orchestre allait et venait, grommelant et jurant entre ses dents. Ce manège rendit Piatigorsky si nerveux qu’il s’arrêta de jouer. Toscanini le regarda et lui lança : « Vous n’êtes pas bon ; je ne suis pas bon. » Prenant une profonde inspiration, le violoncelliste se remit à jouer, pour s’entendre répéter : « Vous n’êtes pas bon ; je ne suis pas bon ». « Je vous en prie,

maestro, implora-t-il, je vais être exécrable. » Réalisant qu’il était en train de déstabiliser son soliste, Toscanini, au moment où ils allaient entrer sur scène, se retourna vers lui et, dans ce mélange d’anglais et d’italien qu’il utilisait pour communiquer quand il était aux États-Unis, lui souffla : « Nous sommes mauvais, mais les autres sont pires. Venez,

caro, allons-y. »

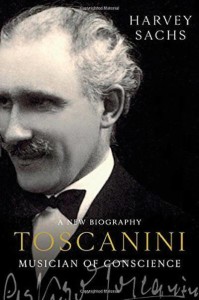

Ne doutant pas de sa supériorité, Toscanini n’en était pas moins tenaillé par la conviction de ne pas être à la hauteur de la tâche. « Sa spécialité était l’insatisfaction », écrit son biographe Harvey Sachs dans l’introduction à une sélection de ses lettres, « il était mécontent de lui-même comme artiste et comme être humain, insatisfait de sa vie, des gens autour de lui et de la manière dont allait le monde. Il était insatisfait quand il travaillait, mais plus encore lorsqu’il ne travaillait pas. »

Mort en 1957, à deux mois de son 90e anniversaire, Arturo Toscanini est une légende. Il est le seul chef d’orchestre à avoir fait trois fois la couverture du magazine

Time, en 1926, 1934 et 1948. Dans un milieu où l’hypertrophie de l’ego n’est pas rare, il faisait la quasi-unanimité parmi ses pairs. Il était « le roi des chefs d’orchestre » aux yeux d’Otto Klemperer, « le plus grand de tous » pour Pierre Monteux. Le jeune Herbert von Karajan avouait son éblouissement devant ses exécutions. Verdi le tenait en très haute estime. Puccini, qui était son ami et le décrivait comme « un miracle de sensibilité, de raffinement et d’équilibre », lui confia la première mondiale de La Bohème et celle de Tosca à Milan. C’est lui qui dirigea pour la première fois sur le sol italien Pelléas et Mélisande, de Debussy, et Siegfried, de Wagner. Ravel voulait qu’il crée son Concerto pour la main gauche. Et Richard Strauss, lui-même chef d’orchestre, déclarait à son sujet : « Quand vous avez vu cet homme diriger, vous sentez qu’il ne vous reste qu’une chose à faire : casser votre baguette en morceaux et ne plus jamais vous en servir ».

De son vivant, Toscanini faisait l’objet d’un véritable culte. Ses interprétations ont toutefois été mises en cause par certains critiques, qui les trouvaient brillantes mais sans âme. Et l’image d’un surhomme héroïque resté simple qu’on avait de lui a été dénoncée comme une fabrication publicitaire. Puis il a été progressivement oublié, à mesure que de nouvelles étoiles venaient briller au ciel de la direction d’orchestre. Qui était-il en réalité, comme homme et comme artiste ?

À l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance, Harvey Sachs vient de faire paraître une nouvelle biographie, deux fois plus volumineuse que celle qu’il avait publiée en 1980 et enrichie par l’exploitation de documents découverts entre-temps : des enregistrements de conversations en famille effectués à son insu par son fils Walter, et 1 500 lettres de lui.

Comme beaucoup de chefs d’orchestre de son temps, Toscanini a appris son métier à l’Opéra. Né à Parme dans une famille pauvre, remarqué pour ses extraordinaires dons musicaux, diplômé de l’école de musique de la ville (un internat au régime sévère), il commence sa carrière comme violoncelliste. Au cours d’une tournée au Brésil de la troupe d’opéra régionale dont il fait partie, à la demande de l’imprésario, mécontent des prestations du chef en titre, il assure au débotté la direction d’Aïda, de Verdi, qu’il connaît par cœur – comme d’ailleurs les douze autres opéras au programme de la tournée, qu’il dirige ensuite avec le même brio. En 1895, il est nommé directeur artistique de l’Opéra de Turin, puis, en 1898, de La Scala de Milan. Il occupera ce poste à trois reprises, la dernière fois de 1921 à 1926 – après avoir passé huit ans au Metropolitan Opera de New York, d’abord aux côtés de Gustav Malher, puis seul.

Toscanini a contribué à donner à l’opéra la forme sous laquelle nous le connaissons. S’inspirant des idées de Wagner – contre la tradition qui, en Italie, en faisait un divertissement centré sur les performances des chanteurs, qu’on écoutait en bavardant et en flirtant –, il a imposé l’usage de la fosse d’orchestre et l’exécution des spectacles dans l’obscurité, banni les « bis » si souvent réclamés par le public, mis l’accent sur l’unité dramatique des œuvres et professionnalisé l’orchestre, s’employant simultanément à discipliner divas et chanteurs vedettes comme Caruso ou Chaliapine.

Les qualités musicales dont il faisait montre étaient déjà celles qu’il déploierait plus tard sur d’autres scènes lyriques ou à la tête de l’Orchestre philarmonique de New York, dont il a également été le chef en titre, de celui de Philadelphie ou de celui de la BBC. Tout au long de sa carrière, ses interprétations se sont distinguées par leur clarté, leur puissance, leur équilibre, leur cohérence, leur énergie, ainsi que par une capacité supérieure à étager les différents plans musicaux, à faire ressortir les moindres détails et à faire saillir des notes fréquemment escamotées ou noyées dans le fond sonore – avec un éclat qui donnait à ses musiciens le sentiment de redécouvrir les œuvres les plus familières.

Un des atouts de Toscanini pour arriver à ce résultat était sa phénoménale mémoire musicale. Connaissant par cœur quelque 120 opéras et 480 œuvres symphoniques, il dirigeait sans partition, en raison notamment de sa mauvaise vue. Cette mémoire peu commune lui permettait de se représenter avec une grande clarté les parties des différents instruments et de se souvenir avec une précision étonnante, parfois des dizaines d’années après, de nuances de jeu ou d’erreurs commises lors d’exécutions précédentes. S’il n’utilisait les partitions qu’au cours des répétitions, il les étudiait toutefois inlassablement.

Doté d’une capacité de concentration qui a fait dire qu’il aurait continué à battre la mesure en plein tremblement de terre, Toscanini recourait à une technique de direction d’une extrême efficacité. Aux antipodes des bonds spectaculaires de Leonard Bernstein ou des larges battements d’aile d’Herbert von Karajan – deux chefs qui « dirigeaient le public autant que l’orchestre », remarque Sachs dans ses

Réflexions sur Toscanini –, sa gestuelle, originale par certains aspects, puisqu’elle impliquait par exemple des moulinets rapides du bras droit, était d’une totale sobriété. « Trompeusement simple », disait le chef d’orchestre et compositeur George Szell, elle lui permettait de communiquer sans la moindre ambiguïté à l’orchestre les détails de sa vision. Contrairement à beaucoup de chefs soucieux de démontrer « leur pouvoir de déclencher d’un geste des torrents de sons » (Sachs), Toscanini donnait aux musiciens, souvent bien avant le moment où ils devaient faire leur entrée, de très discrètes indications, invisibles de la salle, sous la forme d’un mouvement de l’index, d’un regard de ses yeux brillants comme des charbons ardents, d’un frémissement d’épaule ou d’un haussement de sourcils, dans un visage superlativement expressif.

En lisant les témoignages de ses musiciens, on ne peut qu’être frappé par la manière dont ils présentent le travail effectué sous sa direction comme la plus exaltante expérience artistique de leur vie. En des termes d’une étonnante concordance, tous évoquent le magnétisme du personnage, son pouvoir d’envoûtement, l’électricité que sa simple présence induisait, la faculté hors pair qu’il avait de les faire jouer mieux qu’ils ne l’avaient jamais fait, mieux qu’ils se croyaient capables de le faire, de jouer « comme si leur vie en dépendait », pour reprendre l’expression de l’un d’entre eux (1).

Pourtant, le maestro s’entendait à les maltraiter. Les colères d’une incroyable violence qui le saisissaient parfois lors des répétitions, et dont des enregistrements clandestins ont conservé la trace, sont fameuses. Contrarié, Toscanini pouvait s’emporter au-delà de toute mesure. Agonissant ses musiciens d’injures humiliantes, il finissait invariablement par briser sa baguette, jeter la partition par terre, déchirer son mouchoir ou crever de rage les poches de son veston. Certes, il ne se mettait dans de tels états que face à un orchestre qu’il estimait capable d’atteindre, avec davantage de travail et d’attention, le résultat auquel il voulait arriver. Et il n’a que rarement renvoyé un musicien. « Toute sa vie, on lui a pardonné une conduite qui n’aurait été tolérée par aucun autre artiste », écrit Samuel Chotzinoff, l’ancien directeur musical du réseau de télévision américain NBC, dans un livre conçu comme un règlement de comptes (2).

Comme son père, le maestro avait beaucoup d’allure et n’a jamais hésité à user de son charme physique auprès des femmes. Rosina Storchio, Geraldine Farrar, Elsa Kurzbauer, Alma Gluck, Cesira Ferrani, Lotte Lehmann, Lucrezia Bori, Herva Nelli : célèbres ou inconnues, cantatrices ou femmes de musicien, on ne compte plus ses liaisons, durables ou éphémères. L’objet de sa plus longue et brûlante passion fut la pianiste Ada Colleoni Mainardi, qu’il ne voyait pas souvent parce qu’ils vivaient sur deux continents différents, mais à qui il envoya un millier de lettres, dont beaucoup contiennent des passages assez crus. En dépit de ses multiples aventures sentimentales et rencontres d’un soir, relève Sachs, « il ne cessait d’osciller entre le sentiment qu’il était indigne d’être aimé et l’impression que ses sentiments amoureux étaient sous-estimés ». Bien qu’éprouvant de la compassion pour sa femme et de l’affection pour ses enfants, Toscanini n’était pas heureux en ménage. Mais il abhorrait l’idée du divorce et n’aurait jamais quitté son épouse, qui dut donc s’accommoder jusqu’à sa mort de ses innombrables infidélités. Elle se lia même d’amitié avec certaines de ses maîtresses.

Sans être de tempérament joyeux, Toscanini n’était pas dénué d’humour. Durant une période où il était en froid avec Puccini (ils se réconcilièrent peu après), ce dernier, conformément à la coutume italienne, lui fit parvenir en guise de cadeau de Noël un panettone. S’apercevant qu’il avait omis de rayer de sa liste un destinataire avec lequel il était officiellement brouillé, le compositeur lui adressa aussitôt un télégramme ainsi libellé : « Panettone envoyé par erreur. Puccini. » L’intéressé répondit immédiatement par un autre télégramme : « Panettone mangé par erreur. Toscanini. »

Égocentrique mais trop orgueilleux pour céder à la vanité, Toscanini était indifférent à la publicité et allergique aux honneurs. Il ne donnait jamais d’interviews et détestait les applaudissements et les rappels. Peu intéressé par l’argent, il était d’une générosité proverbiale. Toute sa vie, il a gratifié de sommes importantes diverses œuvres et des musiciens dans le besoin. Dans l’intention claire de le dénigrer, Samuel Chotzinoff et le directeur artistique de la maison de disques RCA Charles O’Connell ont présenté Toscanini comme un homme inculte et sauvage, incapable de parler d’autre chose que de musique. En réalité, sans être un intellectuel, c’était un homme curieux de tout et cultivé, lecteur assidu de Dante et de Leopardi, comme beaucoup d’Italiens, mais aussi de Shakespeare, dont il connaissait des passages par cœur.

Une composante notable de sa légende est la détermination et le courage dont il a fait preuve en matière politique. Sympathisant du fascisme à l’époque où celui-ci se présentait comme une sorte de socialisme patriotique, il prit rapidement ses distances avec lui. Son refus de jouer l’hymne du parti lors de ses concerts lui valut la rancune de Mussolini et une violente altercation avec le journaliste fasciste Leo Longanesi. Traité comme un ennemi du régime, il quitta définitivement l’Italie en 1938 pour n’y revenir qu’après la guerre, en 1946.

Admirateur fervent de Wagner, dont il avait monté les premières de Tristan et Isolde et du Crépuscule des dieux à Milan, ami de la famille du compositeur allemand et premier chef d’orchestre étranger à avoir été invité à diriger à Bayreuth, il refusa de continuer à y jouer lorsque Hitler arriva au pouvoir en 1933 et que le clan Wagner se rapprocha du régime nazi. Après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne, en 1938, il cessa de se produire au festival de Salzbourg et participa au lancement de celui de Lucerne, qui accueillait des musiciens juifs en exil. Plus que la forte rivalité artistique qui les opposait et leurs conceptions radicalement différentes de la musique de Beethoven et de Wagner, ce qui le sépara à jamais de Wilhelm Furtwängler fut la complaisance témoignée par ce dernier envers le régime hitlérien, au nom de la séparation de l’art et de la politique.

Le musicologue Richard Taruskin et le critique Norman Lebrecht, dans son pamphlet contre les grands chefs d’orchestre (3), ont défendu l’idée que son hostilité à l’égard du fascisme et du nazisme était l’expression de sa fierté d’artiste davantage que de ses convictions. Mais l’authenticité de la répugnance que lui inspirait l’antisémitisme des régimes hitlérien et mussolinien ne peut être mise en doute. Toscanini était indigné et bouleversé par le traitement fait aux musiciens juifs et aux juifs en général en Allemagne et en Italie. Son sentiment de solidarité envers eux le conduisit à se rendre en 1936 en Palestine pour diriger le concert inaugural de l’Orchestre symphonique de Palestine, aujourd’hui Orchestre philharmonique d’Israël. Nulle raison de douter de la sincérité de la profession de foi qu’on trouve dans une note non publiée de sa main : « La conduite de ma vie a été, est et sera toujours l’écho et le reflet de ma conscience qui ne connaît ni dissimulation ni déviation […] - renforcée par un caractère fier et méprisant, certes, mais aussi clair et tranchant que le cristal. »

En 1937, alors âgé de 70 ans, il se voit proposer par la NBC de prendre la direction d’un orchestre spécialement constitué pour lui. Il accepte, et, durant les dix-sept années suivantes, donne à sa tête des concerts hebdomadaires radiodiffusés. Dans son ouvrage

Understanding Toscanini (1987), le critique musical américain Joseph Horowitz, s’appuyant sur les analyses du philosophe allemand Theodor Adorno, présente cette consécration médiatique du chef d’orchestre comme un pas décisif dans le processus de commercialisation de la musique classique et un des facteurs de la dégradation de la qualité de la vie musicale aux États-Unis. On peut en douter. Bien que commandée par des considérations mercantiles, l’initiative de la NBC n’était pas exempte d’ambitions pédagogiques. Et, si heureux qu’il fût de se voir offrir une audience d’une ampleur qu’il n’avait jamais connue, Toscanini était bien trop épris de rigueur pour abaisser son niveau d’exigence artistique.

Understanding Toscanini contient cependant des réflexions éclairantes sur son style, par exemple l’influence qu’a exercée sur lui son amour pour la musique de Verdi et « l’énergie viscérale » de ses opéras – Verdi, un homme qu’il a véritablement admiré et auquel il s’identifiait volontiers.

Virgil Thomson, l'un des rares critiques américains à n’avoir jamais été complètement séduit par Toscanini, lui reproche de ne chercher à engendrer qu’une pure « excitation auditive » et de considérer la musique en termes d’« ingénierie » de sensations musicales dramatiques. Ce manque de « profondeur » est ce dont l’accusent également les partisans du style poétique, cosmique et visionnaire de Wilhelm Furtwängler, auquel on oppose systématiquement le sien. On est ici dans l’arbitraire des goûts et des préférences.

Ses tempos étaient-ils, comme on l’a dit, trop rapides ? Dans certains enregistrements, notamment de Beethoven, le rythme est très soutenu. Mais, souvent, l’impression de vitesse est une illusion créée par la clarté de l’interprétation. On ne peut de toute façon en faire une règle. Avec quatre heures quarante-huit, par exemple, le Parsifal qu’il a donné à Bayreuth en 1931 demeure le plus long de l’histoire. Et à ceux qui l’accusent de s’être tenu à une conception mécanique, rigidement métronomique de la mesure, il est facile de montrer la présence fréquente, chez lui, d’expressifs

rubatos (avances ou retards par rapport à la mesure), si subtils, toutefois, faisait observer un commentateur, que les auditeurs n’en prenaient pas conscience.

On fait justement crédit à Toscanini d’avoir inventé la direction moderne en prescrivant le respect de la partition telle qu’elle est écrite («

com’e scritto »). «

Andante, répétait-il, c’est

andante, c’est-à-dire “en marchant” ; ce n’est pas

adagio. » Lui-même n’hésitait cependant pas à interpréter certaines indications avec une grande liberté quand il le jugeait nécessaire, et même à procéder à des modifications de l’orchestration pour coller au plus près de ce qu’il percevait comme les intentions du compositeur et l’esprit du morceau, comme il l’a fait pour

La Mer de Debussy, avec l’approbation, semble-t-il, de ce dernier.

Toscanini s'est vu injustement reprocher de négliger les compositeurs modernes. L’extrême durée de sa vie et de sa carrière fait oublier que, lorsqu’il est né, Brahms, Tchaïkovski, Wagner et Verdi étaient encore en vie. Ses contemporains, c’étaient Strauss, Debussy, Ravel, Elgar, Dukas, Chostakovitch, Stravinsky, dont il a souvent joué les œuvres, certaines pour la première fois. Certes, il n’aimait pas Gustav Mahler. Et il éprouvait pour l’école autrichienne de musique dodécaphonique et sérielle une aversion que l’on peut aisément comprendre. Mais, s’il s’est peu à peu rétréci avec les années, son répertoire était vaste et varié. Il couvrait même des compositeurs américains comme Samuel Barber, Aaron Copland et George Gershwin.

Au cours de sa carrière, il a souvent dirigé les mêmes morceaux plusieurs dizaines de fois, d’une manière qui changeait sans cesse car il n’était jamais satisfait. Parce qu’il est demeuré longtemps méfiant à l’égard du disque, la plus grande partie des enregistrements qu’on a conservés de lui date des vingt dernières années de sa vie. Beaucoup ont été effectués au fameux studio 8H de la NBC, dont l’acoustique sèche et sans réverbération était notoirement mauvaise. On s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles il était attaché à cet endroit. L’une d’elles est que l’absence d’écho avait pour effet de faciliter la perception distincte de toutes les notes, en conformité avec le type de rendu musical qu’il affectionnait. Lorsque l’orchestre de la NBC s’est transporté au Carnegie Hall, le son qu’il produisait s’est étoffé. Mais il n’a pas fondamentalement changé, parce qu’il correspondait aux attentes d’un chef qui ne s’intéressait pas au son pour lui-même.

Ses meilleures interprétations sont celles de sa pleine maturité, durant les années 1920 et 1930. Avec le temps, la vigueur, la force et la clarté se sont maintenues, mais une certaine finesse d’expression s’est faite plus discrète. Durant la dernière période, comme le dit Mortimer Frank, « les nuances et la subtilité étaient toujours là, mais il fallait écouter plus attentivement pour les discerner » (4). Ses ultimes prestations, comme le concert Wagner de 1951 ou d’autres donnés en 1952 (à l’âge de 85 ans), avec au programme Sibelius, Debussy, Rossini, Beethoven et Respighi, demeurent cependant très impressionnantes.

Les moments où il était le plus heureux, suggère Sachs, sont ceux où « il étudiait (en silence ou au piano) un morceau de musique qu’il aimait, découvrait de nouveaux morceaux à aimer, lisait des livres qui le fascinaient ou contemplait des peintures qui lui plaisaient et, occasionnellement, passait une demi-heure ou une heure, mais pas beaucoup plus – le temps d’un repas, par exemple – avec un de ses enfants ou petits-enfants. Peut-être était-il aussi heureux lorsqu’il était au lit avec une femme qui lui procurait du plaisir et lui donnait un moment l’impression qu’il était compris. »

Toscanini vivait pour la musique, à laquelle il se consacrait avec une dévotion d’une terrifiante intensité. De cet homme qui disait qu’il faudrait diriger l’adagio de la Neuvième Symphonie de Beethoven à genoux, le critique Peter Gutmann écrit avec raison : « Il abordait la musique comme une religion. » Ce qui frappe lorsqu’on regarde les images de lui en concert est l’impression de tension passionnée émanant de toute sa personne, produit et expression d’un effort furieux et presque désespéré pour atteindre la perfection artistique. Ces images nous offrent aussi, pour reprendre les termes de Harvey Sachs, « ce spectacle au fond si rare d’un homme qui utilise toutes les fibres de son corps pour accomplir ce pour quoi il était suprêmement doué ». « Je ne suis pas un génie, rétorquait-il à ceux qui lui attribuaient ce titre. Je n’ai rien créé. J’interprète la musique écrite par d’autres. Je suis seulement un musicien. »

— Cet article a été écrit pour

Books.

Notes

1. B. H. Haggin, Arturo Toscanini. Contemporary Recollections of the Maestro, Da Capo Press, 1989 ; Cesare Civetta, The Real Toscanini. Musicians Reveal the Maestro, Amadeus Press, 2012.

2. Toscanini. An Intimate Portrait, Alfred A Knopf, 1956.

3. The Maestro Myth, Citadel, 2001.

4. Arturo Toscanini. The NBC Years (Amadeus Press, 2002).

Pour aller plus loin

LIVRES

Les grands chefs d’orchestre du XXe siècle, de Christian Merlin (Buchet/Chastel, 2013).

Au cœur de l’orchestre, de Christian Merlin (Hachette, « Pluriel », 2015).

VIDEOS

Sur YouTube. Trois extraits de concerts qui permettent de prendre la mesure du talent d’Arturo Toscanini :

bit.ly/ToscaForza (Verdi, 1944);

bit.ly/ToscaSiegfried (Wagner, 1951) ;

bit.ly/ToscaTell (Rossini, 1952).