La voix retrouvée de madame Freud

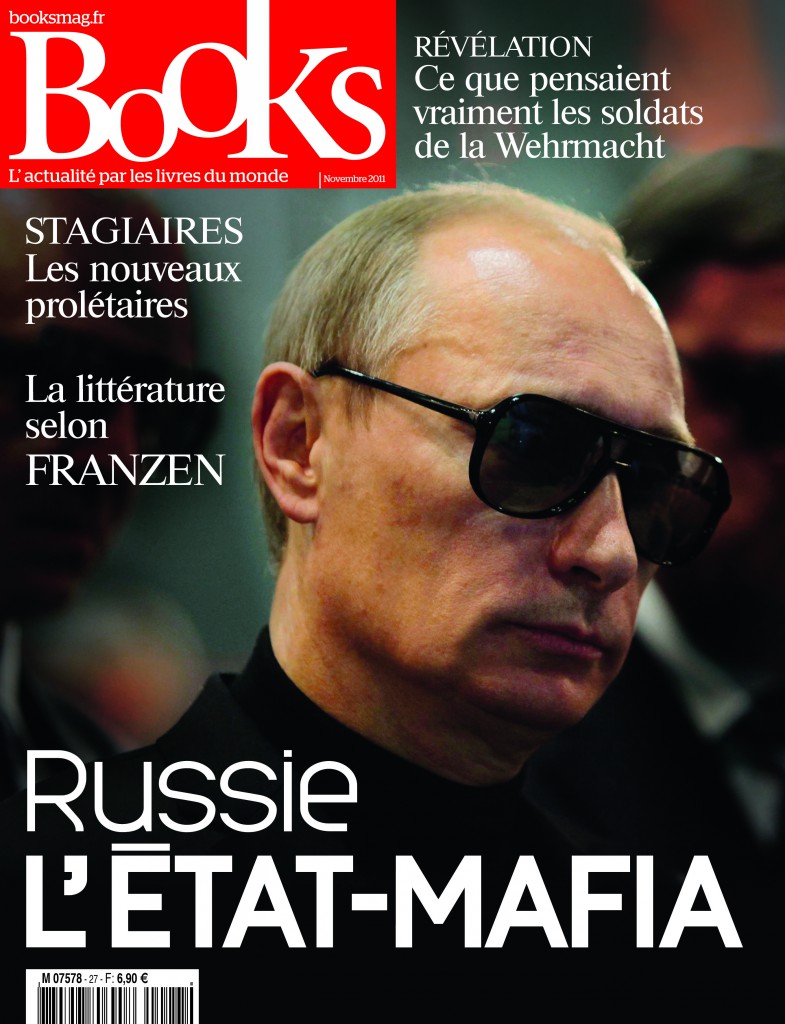

Publié dans le magazine Books n° 27, novembre 2011.

L’union entre Martha Bernays et Sigmund Freud passe pour l’exemple type du mariage bourgeois conventionnel », constate Ludger Lütkehaus dans le Neue Zürcher Zeitung. Après quatre années de fiançailles, ils se marient en septembre 1886. « Martha met au monde six enfants – trois filles et trois garçons. Elle se charge de leur éducation et de la gestion des affaires domestiques. Pendant ce temps, il peut se consacrer entièrement à son travail, et assume son rôle de chef de famille en subvenant aux besoins de la maisonnée. » La publication de la correspondance des deux époux, pour l’essentiel inédite, fait voler en éclats cette image d’Épinal…

L’union entre Martha Bernays et Sigmund Freud passe pour l’exemple type du mariage bourgeois conventionnel », constate Ludger Lütkehaus dans le Neue Zürcher Zeitung. Après quatre années de fiançailles, ils se marient en septembre 1886. « Martha met au monde six enfants – trois filles et trois garçons. Elle se charge de leur éducation et de la gestion des affaires domestiques. Pendant ce temps, il peut se consacrer entièrement à son travail, et assume son rôle de chef de famille en subvenant aux besoins de la maisonnée. » La publication de la correspondance des deux époux, pour l’essentiel inédite, fait voler en éclats cette image d’Épinal : « L’idée que l’on se faisait de l’un comme de l’autre en sort profondément changée », estime Lütkehaus, pour qui ces lettres sont « une contribution essentielle à la littérature épistolaire, le témoignage d’un grand amour ».

Longtemps, les légataires du psychanalyste se sont opposés à leur publication, notamment Anna Freud, qui ne souhaitait pas exposer la vie intime de ses parents. Celle-ci accepta finalement, un an avant sa mort en 1982, qu’elles soient rendues publiques au XXIe siècle. Le volume qui paraît aujourd’hui devrait être suivi de quatre autres, soit au total 1 500 lettres, dont 746 signées du psychanalyste – seules 93 d’entre elles avaient été publiées, et aucune de Martha…

On savait déjà que Freud était un grand épistolier (lire Books n° 16, octobre 2010, p. 87). De l’avis des critiques allemands, ces lettres-ci ont pourtant une saveur particulière : « Il ne s’agit pas seulement de la plus volumineuse des nombreuses correspondances de Freud, mais aussi de la plus personnelle, franche, sincère et dérangeante », estime Lütkehaus. Le père de la psychanalyse y apparaît comme un jeune homme encore peu sûr de lui, au destin incertain, à mille lieues du maître impérieux et cassant des écrits ultérieurs.

Tout sauf docile

Martha et Sigmund se rencontrent en juin 1882 par l’intermédiaire de la sœur de Freud, amie de la famille Bernays (elle finira d’ailleurs par épouser le frère de Martha). Lui a 26 ans, elle six de moins. Ils se fiancent très vite, mais à l’insu de leurs familles qui n’auraient pas vu cette union d’un bon œil : le père de Martha, décédé quelques années plus tôt, avait fait de la prison pour faillite frauduleuse et sa mère espérait redorer le blason familial avec un gendre riche et respectable. Le jeune Freud n’est pas alors un assez bon parti. Les jeunes gens tiennent leurs fiançailles secrètes durant six mois et, pendant les quatre années suivantes, se rencontrent rarement, presque jamais en tête à tête.

Martha vit à Hambourg, Freud à Vienne. Cet éloignement explique le rythme soutenu de leur correspondance : ils échangent en moyenne une lettre par jour, parfois davantage. Ils s’y confient leur état d’esprit fluctuant. « Le fiancé, notamment, passe d’un extrême à l’autre : tantôt il jure à Martha un amour éternel, tantôt il lui fait de terribles scènes de jalousie, dont il a ensuite honte et s’excuse », rapporte Bernd Nitzschke dans Die Zeit. Il faut dire que la jeune fille a d’autres admirateurs, comme le violoniste Fritz Wahle ou le pianiste et compositeur Max Mayer. Cette concurrence met Freud en rage : « Je crois qu’il y a une inimitié fondamentale entre les artistes et nous autres, travailleurs du savoir », écrit-il un jour. Son esprit rationnel a aussi du mal à accepter que Martha, par respect des rites juifs, ne lui écrive pas pendant le shabbat. De son côté, elle se montre parfaitement lucide sur le tempérament de celui qu’elle appelle « mon bon, mon très cher, mon fâcheux, mon insupportable, mon meilleur ami, mon doux, mon indulgent tyran, mon Sigi ! ». D’une nature tout sauf docile, la jeune femme sait affirmer son indépendance : « Les Indiennes devaient faire en sorte que la vie de leur époux soit la plus belle et la plus longue possible, car lorsqu’il mourait, elles n’avaient plus le droit de vivre et devaient être brûlées avec lui », raconte-t-elle dans l’une de ses lettres, qu’elle conclut ainsi : « Je ne suis pas une Indienne. »