Tocqueville en voyage

Publié en septembre 2024. Par Michel André.

L’auteur de De la démocratie en Amérique a fait son miel d’autres voyages : Canada, Angleterre, Allemagne, Italie, Suisse, Algérie. Sa riche correspondance et ses carnets de notes invitent à revisiter ses réflexions sur les moyens de concilier liberté et égalité.

L’intérêt pour Tocqueville dans le monde anglo-saxon ne diminue pas. En 2022 est parue une excellente nouvelle biographie par l’historien américain Olivier Zunz. L’ouvrage de son collègue britannique Jeremy Jennings, publié un an plus tard, examine sa vie sous un angle, sinon tout à fait inédit, à tout le moins jamais exploité de manière systématique : ses voyages. Le plus fameux est bien sûr celui qu’il effectua aux États-Unis, à l’origine du premier de ses deux grands chefs-d’œuvre, De la démocratie en Amérique. Mais il s’est aussi rendu dans d’autres pays – le Canada, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, l’Algérie – d’où il ne ramena pas de livres mais dont la visite a nourri sa réflexion. Comme Zunz, Jennings s’appuie largement sur sa riche correspondance (18 volumes sur 32 de ses œuvres complètes) et ses carnets de notes.

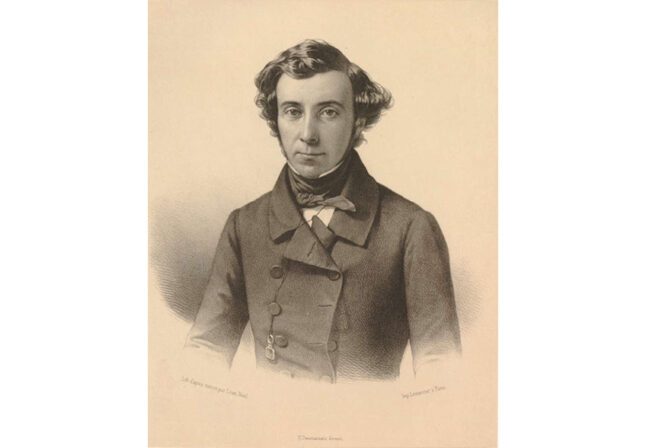

Alexis de Tocqueville est né dans une famille de la noblesse normande cruellement frappée sous la Terreur : cinq de ses membres furent guillotinés et cinq autres échappèrent de peu à la mort. Au moment où les Bourbons, remontés sur le trône avec la Restauration, furent chassés du pouvoir par la révolution de 1830, il était un jeune magistrat au Tribunal de Versailles. Bien qu’ayant prêté allégeance au régime de monarchie constitutionnelle, il n’envisageait pas de poursuivre une carrière judiciaire dans la France de Louis-Philippe. Pour s’en éloigner, lui et son ami Gustave de Beaumont,également juriste, demandèrent un congé de 18 mois pour aller étudier le système pénitentiaire américain. Le 2 avril 1831, ils embarquaient sur un brick à destination de Newport. Leur séjour aux États-Unis ne dura finalement que 9 mois, le gouvernement les ayant rappelés au bout de cette période. Il leur permit de visiter 17 États sur les 24 qui existaient alors, ainsi que plusieurs territoires appelés à le devenir : un tour dans l’État de New York avec une pointe vers les Grands Lacs et le Québec, la Nouvelle-Angleterre, puis un périple de New York à la Nouvelle-Orléans en passant par Cincinnati et Pittsburgh, avec retour par Baltimore et Washington. Ils se déplaçaient en bateau à vapeur, en diligence, en canoë et à cheval, souvent dans des conditions difficiles. Alors qu’ils naviguaient sur le fleuve Ohio, le bateau à bord duquel ils se trouvaient fit naufrage.

Outre un rapport sur les prisons locales signé de leurs deux noms (ils y soulignaient les vertus du travail obligatoire et de l’isolement pour la réforme des délinquants), les deux amis tirèrent de leur séjour, Beaumont un roman de critique sociale stigmatisant l’esclavage et décrivant la séparation des races, Tocqueville De la démocratie en Amérique. De cet ouvrage, il est commun d’affirmer qu’il est le meilleur livre jamais écrit sur les États-Unis et un des meilleurs portant sur la démocratie. Ceci n’est vrai qu’en un sens particulier. Sous le nom de démocratie, Tocqueville n’entendait pas la forme de régime politique que nous désignons par ce nom, mais « l’état social » caractérisé par l’égalité des conditions, qu’il voyait réalisé en Amérique et dont il prévoyait le développement en Europe : non l’absence d’inégalités économiques, mais l’inexistence de ces différences d’état, de rang ou d’ordre qui structuraient traditionnellement la société. Son intention n’était pas de rédiger un livre de voyage au sens habituel de l’expression, et pas davantage un ouvrage sur les États-Unis, mais un livre de réflexion politique basé sur les enseignements qu’on pouvait tirer du fonctionnement, dans ce pays, d’une « société démocratique ».

En 2004, dans un article de The New York Review of Books, l’historien américain Garry Wills accusa Tocqueville de n’avoir pas du tout compris les États-Unis. Parce que ses principaux informateurs étaient des membres de l’élite politique de la côte Est, soutenait-il, et qu’il traversa l’Amérique à toute vitesse, il est passé à côté de ce qui faisait la réalité du pays. Le formidable essor technique et industriel en cours lui a échappé et, dans l’ensemble, il s’est forgé une image basée sur ses premières impressions et les préjugés qu’il avait apportés avec lui de France. Jeremy Jennings ne partage pas ce jugement. Pour une part, fait-il remarquer, la cécité de Tocqueville n’est qu’apparente. Sur l’importance du développement économique et commercial, par exemple, on trouve dans ses carnets un certain nombre d’observations. S’il ne les a pas incorporées dans son livre, suggère-t-il, c’est notamment parce que cette question n’en était pas le sujet central. Comme Olivier Zunz, Jennings n’en reconnaît pas moins la présence d’omissions et d’inexactitudes dans De la démocratie en Amérique. Si Tocqueville a très bien analysé la Constitution et les effets du fédéralisme, le fonctionnement du Congrès n’a guère retenu son attention et il n’a pas vu l’importance des partis politiques. Il a par contre parfaitement saisi celle des associations locales. Il a aussi raté le phénomène du « second grand réveil » du protestantisme et son appréciation du poids des différentes dénominations protestantes est erronée. Mais son analyse du rôle central de la religion dans la vie publique américaine et de la manière dont « l’esprit religieux » fonctionne comme un complément et un contrepoids à « l’esprit de liberté » est d’une grande justesse.

Tocqueville se montre par ailleurs extrêmement lucide au sujet, pour reprendre le titre d’un chapitre de son livre, de « l’état actuel et l’avenir probable des trois races qui habitent le territoire des États-Unis ». Quelques rencontres avec des Indiens, dont celle d’une tribu expulsée sur la rive ouest du Mississipi, lui ont suffi pour prendre la mesure du mélange de brutalité et d’hypocrisie avec lequel les Américains les traitaient et prédire l’extinction prochaine des populations autochtones. Sans avoir eu l’occasion de visiter les plantations du Sud, il n’avait pas de doutes sur le sort misérable des esclaves noirs. Une fois devenu député, il défendra sans succès une proposition d’abolition immédiate de l’esclavage sur le territoire français. Il pensait toutefois qu’en Amérique sa suppression dans les États qui le pratiquaient ne suffirait pas pour rapprocher des groupes séparés par les préjugés et les mœurs autant que par les lois. Pessimiste, il prévoyait l’éclatement d’une guerre civile. Non, toutefois, celle qui eut effectivement lieu entre les États du Nord et les États esclavagistes du Sud, mais une guerre entre les Noirs et les Blancs.

De la démocratie en Amérique se compose de deux parties, publiées à cinq ans d’intervalle (1835 et 1840). D’une teneur plus abstraite que le premier, le second volume contient davantage de considérations générales sur les sociétés démocratiques. On y trouve notamment des réflexions sur la naissance, dans ces sociétés, d’une « aristocratie industrielle » moins tenue par des principes moraux que l’ancienne. Elles n’ont pas été inspirées à Tocqueville par son voyage aux États-Unis, mais par deux séjours qu’il fit plus tard en Angleterre. Visitant Manchester, Birmingham et Liverpool, il eut l’occasion d’y observer, à côté d’un formidable dynamisme industriel et commercial, une misère ouvrière dont il fait dans ses lettres un tableau saisissant. Ce spectacle, comme celui de l’extrême détresse des paysans irlandais, alimenteront ses réflexions sur les inégalités économiques et le paupérisme, un problème qui le tracassait sans qu’il parvienne à lui trouver une solution. Celles proposées par le socialisme lui apparaissaient utopiques et nocives, ainsi qu’il le déclarera avec force lors des émeutes populaires de 1848 à Paris. En Angleterre, il fit la connaissance de John Stuart Mill, avec lequel il noua une amitié basée sur une forte admiration mutuelle. Elle se refroidit quelque peu lorsque les intérêts et les visées de leurs pays respectifs en Méditerranée se trouvèrent en conflit.

Tocqueville était très nationaliste, une position qui explique son attitude au sujet de la colonisation de l’Algérie, où il se rendit à deux reprises. Son soutien à la présence française sur ce territoire n’était pas le produit de la croyance en la « mission civilisatrice » de l’Occident partagée par la quasi-totalité de ses contemporains, et ne s’accompagnait d’aucun sentiment de supériorité de la race blanche, une idée à ses yeux fausse et dangereuse qu’il reprochait à son ami Arthur de Gobineau de défendre. Il tenait essentiellement à son attachement au prestige et à la grandeur de la France face, plus particulièrement, à l’Empire colonial britannique. L’Algérie lui apparaissait comme une « nouvelle frontière » que son pays pouvait conquérir avec les armes et, si nécessaire, des moyens brutaux, mais se devait d’exploiter en traitant les populations arabes plus respectueusement et humainement que les Américains n’avaient traité les Indiens.

Tocqueville se rendit aussi en Allemagne, un pays qu’il connaissait mal et dont il apprit la langue avec beaucoup d’efforts. Il s’y trouvait en 1849, au milieu de la période de troubles associés à la révolution de 1848. Ne doutant pas que les princes des différents États finiraient par écraser les révolutionnaires, parce qu’ils pouvaient compter sur l’armée, il s’interrogeait sur les conséquences pour la France d’une éventuelle unification de l’Allemagne. Il les pensait positives, compte tenu de la montée en puissance de la Russie. L’étude de ce pays nourrit sa réflexion sur la question au centre de son deuxième grand livre, L’Ancien régime et la Révolution : pourquoi une révolution a-t-elle eu lieu en France et non dans d’autres pays européens ? On sait la réponse qu’il lui donna : parce que les inégalités, paradoxalement, avaient commencé à y diminuer et que la centralisation y était très avancée.

Ce que ses voyages dans des pays étrangers lui fournissaient surtout, c’est la possibilité d’effectuer des comparaisons. Une question l’a tourmenté toute sa vie : comment concilier, plus particulièrement dans un pays comme la France, qui ne quittait jamais son esprit, ces deux conquêtes de la modernité que sont l’égalité et la liberté ? Peut-on éviter que les sociétés démocratiques, dont l’avènement était à ses yeux inévitable, ne tombent dans la tyrannie de la majorité, la dictature de l’opinion, le « despotisme doux » de l’État ou l’autocratisme d’un seul, comme celui de l’Empereur Napoléon III, pour qui il n’avait aucune considération et dont il brosse un portrait très sévère dans ses Souvenirs ? Pour y répondre, il combinait les ressources de l’observation, de l’étude comparée et d’une puissante imagination.

Bien qu’il fût capable de goûter le charme des contrées lointaines – les pages qu’il consacre à la beauté sauvage des forêts américaines ou celle des paysages algériens sont éloquentes –, les voyages n’étaient pas pour lui avant tout une source d’agrément. Il y a une exception. Un séjour qu’il fit en Italie, pays dont il trouvait la vie politique et sociale sans intérêt, avait pour seule motivation, de son propre aveu, la restauration de sa santé. Mort de tuberculose à l’âge de 53 ans, il souffrit toute son existence d’une série de maux divers, qui grevèrent beaucoup ses voyages et le forcèrent même parfois à les interrompre. La santé de sa femme, qui l’accompagna dans certains d’entre eux, n’était pas moins fragile, avec les mêmes conséquences. Mary Mottley était une roturière anglaise qu’il avait épousée contre l’avis de sa famille. En dépit de quelques incartades, il l’aima passionnément toute sa vie. Brillant causeur mais piètre orateur, ce qui le desservit beaucoup en politique, Tocqueville était enclin à la dépression, préoccupé par les questions spirituelles et malheureux d’avoir perdu la foi. Dans sa correspondance, il se montre un homme sensible, fin psychologue et observateur, toujours sincère et intellectuellement honnête et un visionnaire aussi puissant que dans ses livres. Un merveilleux écrivain, aussi, nourri de la langue de Montesquieu, Pascal et Chateaubriand, qu’il admirait. Voyager en sa compagnie est un plaisir constant. « Le temps passé avec lui, résume Jeremy Jennings à la fin de son beau livre, n’est jamais perdu. »