Sur l’emprise sectaire

Publié en octobre 2024. Par Anthony Daniels.

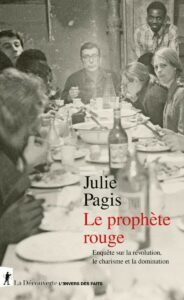

Comment comprendre la domination absolue exercée par un idéologue sans originalité sur un groupe de disciples issus de milieux sociaux divers ?

Pendant la Révolution culturelle, nous avions deux maoïstes à l’école de médecine. Le premier a lancé une brique à travers la fenêtre d’un poste de police pour précipiter la Révolution. Il a ensuite harangué le magistrat au tribunal pendant une heure, exigeant qu’il adopte la « Pensée-Mao-Tsé-toung », avant que celui-ci ne l’interrompe pour dire que tout cela était très intéressant, mais que c’était l’heure du déjeuner. Emmené par deux policiers parce qu’il refusait de quitter le tribunal, cet étudiant en médecine a crié qu’il était victime du fascisme ; ce qui laisse supposer que son imagination ne lui laissait pas saisir grand-chose de la réalité du fascisme.

Le deuxième cas est autrement sérieux. Il s’agissait d’un communiste sud-africain qui avait été emprisonné et torturé dans son pays avant d’être autorisé à le quitter. Cela lui conférait à la fois épaisseur et prestige. Dans son appartement d’étudiant, il avait une sorte de crèche de Noël, avec des personnages tels que le Dr Norman Bethune et Mao Tsé-toung à la place de Marie, Joseph et les rois mages1. Il parlait du matérialisme dialectique et de l’utopie chinoise avec la calme autorité de l’évangélique qui sait qu’il a été sauvé et que Dieu l’aime. C’était la première fois que je me rendais compte que certaines croyances politiques comportent un fort aspect religieux.

Le maoïsme était cependant beaucoup plus présent en France qu’en Angleterre et la sociologue Julie Pagis a mené dans cet excellent livre une enquête scrupuleuse sur un groupuscule maoïste qui ne s’est démembré qu’en 1980. L’historien britannique Sir Lewis Namier, qui croyait beaucoup à l’étude des détails historiques, disait que dans une goutte de rosée on peut voir toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, et le livre de Julie Pagis est écrit dans cet esprit. Cet épisode obscur et jusqu’à présent inexploré ouvre sur des questions beaucoup plus larges, dont certaines ont une signification pérenne.

L’auteure est elle-même fille de soixante-huitards, du genre ruraux et éleveurs de chèvres, aux idéaux desquels elle reste fidèle, voyant dans la vie bourgeoise une sorte d’infection morale débilitante contre les effets de laquelle il faut toujours se tenir sur ses gardes. Mais malgré ce préjugé banal et profondément conventionnel, elle est une chercheuse honnête qui va là où la recherche la mène : dans les sombres recoins des possibilités humaines.

Le groupe s’est formé autour d’un personnage mystérieux, un homme appelé Fernando qui prétendait être un réfugié politique d’Espagne, où il aurait été engagé dans des activités antifranquistes. De sa biographie, ses adeptes ne savent presque rien, si ce n’est qu’il a passé deux ans à Pékin en tant que correcteur de la traduction espagnole des œuvres de Mao, ce qui lui confère une sorte d’autorité apostolique. Sa maîtrise du français et de la doxa maoïste sont d’autres atouts dans la construction de son leadership charismatique. Il sait tout, il comprend tout, sa parole est définitive et incontestable.

Il a rassemblé autour de lui un petit nombre de disciples, pour la plupart de jeunes adultes insatisfaits de leur vie et en quête d’un but transcendantal. Ce sont des idéalistes prêts à sacrifier leur vie à une cause. Ils sont issus de milieux sociaux variés, allant de la haute bourgeoisie au prolétariat, unis par leur désir d’une réponse utopique à tous les problèmes de l’existence humaine. Ils sont divisés par des tensions sur lesquelles Fernando joue comme un musicien sur une flûte, afin de mieux asseoir sa domination absolue. Bien que son empire soit minuscule, il divise et gouverne avec autant de rigueur que n’importe quel empereur sur un vaste territoire.

Formant un collectif théoriquement égalitaire dans un monastère désaffecté de la banlieue parisienne, ses disciples cherchent constamment à obtenir son approbation et lui fournissent ainsi un levier pour l’exercice d’une totale domination. Tantôt l’un, tantôt un autre semble bénéficier de la haute considération de Fernando, mais celle-ci est toujours précaire, le saint devenant soudain le pire des pécheurs, et inversement.

L’excellence du livre tient à l’appréhension quasi romanesque des personnages – à l’exception de Fernando lui-même : comme tout leader charismatique, il reste délibérément mystérieux, comme surplombant toute forme de personnalité privée, ne laissant émerger que des détails très minces et imprécis de sa vie antérieure. Il s’est présenté comme une sorte de déité maoïste, sortie en armes du cerveau de Jupiter. Comme si tout récit de son développement intellectuel aurait risqué de constituer une faiblesse, une dérogation à son inhérente perfection.

Il aurait été facile de dépeindre ses disciples comme des êtres risiblement abusés, faibles et stupides. Ils étaient abusés et stupides, bien sûr, autant qu’ignorants et incurieux de la réalité de la Révolution culturelle qu’ils portaient aux nues et romançaient, mais cela n’en faisait pas des êtres totalement inestimables. Ils avaient de bonnes intentions et ont souffert pour leurs idéaux, aussi ridicules qu’ils aient pu être, ruinant dans certains cas pour toujours, ou pour de nombreuses années, leurs chances de mener une carrière normale et prospère. Leur folie n’était certainement pas la conséquence d’une incapacité intellectuelle : l’un d’eux avait été étudiant en médecine à Lyon, par exemple (l’alma mater de Frantz Fanon), un autre doctorant en anthropologie. Leur soumission volontaire et abjecte à l’influence d’un homme maîtrisant un schéma intellectuel jargonnant censé tout expliquer, mais dépourvu de toute originalité, est loin d’être inédite : une telle sujétion est en effet un phénomène bien connu, maintes fois reproduit dans l’histoire de l’humanité. Si ses disciples avaient été californiens plutôt que français, ils seraient probablement entrés dans l’ashram d’un faux saint homme hindou. C’est la tentative de compréhension de ce phénomène – la dialectique entre le gourou charismatique et ses disciples – qui donne à ce livre sa signification et son intérêt, et si finalement l’auteure ne parvient pas à l’expliquer, on ne peut pas lui en vouloir, car l’être humain, malgré les dernières avancées des neurosciences, reste ce qu’il a toujours été, et que j’espère il sera toujours, c’est-à-dire mystérieux.

La teneur générale du livre est plus tragique que comique. Les disciples de Fernando, à l’instar des étudiants populistes russes qui, dans les années 1870, abandonnèrent leurs études pour « aller au peuple », ont pris un emploi dans des usines embauchant de nombreux travailleurs immigrés, et ont mené une vie plus dure qu’eux dans la mesure où, lorsqu’ils ne travaillaient pas, ils passaient de nombreuses heures en séances d’autocritique destructrice, brisant les relations nouées entre eux et conduisant à un épuisement mental et physique chronique.

Ils donnaient leur salaire au collectif, en fait en grande partie à Fernando, qui pouvait ainsi se rendre au Portugal quand il le souhaitait, laissant la communauté à la charge de son dernier lieutenant désigné. Ses disciples étaient pris comme des insectes dans une toile d’araignée, d’une manière qui me rappelle la situation difficile de certains de mes patients piégés par un culte religieux. Ces patients vivaient dans la rue dans un état lamentable, causé par la dépendance à l’alcool ou à la drogue, avant d’être recueillis dans une camionnette itinérante par des membres d’une de ces sectes qui leur ont offert le salut. Ils ont effectivement été sauvés par la secte, présidée par un gourou charismatique : ils ont cessé de boire ou de se droguer et ont vécu dans la maison commune de la secte. Laquelle les a ensuite embauchés dans l’une de ses entreprises, mais sans salaire, en échange de nourriture et d’un logement. Il leur était difficile de partir car, n’ayant pas travaillé de manière déclarée, ils n’avaient pas droit aux allocations de chômage et ils étaient depuis longtemps éloignés de leur famille et de leurs amis qui auraient pu les aider. Ils ont dû choisir entre rester au sein de la secte ou retourner dans la rue.

Le parallèle avec le mode opératoire de Fernando est étroit sans être complet. Un point important de similitude est l’isolement délibéré des membres des sectes, maoïstes et religieuses, par rapport aux personnes de leur vie antérieure. À la manière d’un mari jaloux qui veut occuper toutes les pensées de sa femme, la secte est devenue le centre exclusif de leur existence.

Pagis saisit très bien l’extraordinaire capacité de l’esprit humain, une fois sous l’emprise d’une idéologie forte, à ignorer tout signe négatif. Très tôt, l’une des membres du collectif, la femme de Fernando, a dénoncé ce dernier en raison de sa jalousie sexuelle, de son infidélité et de sa violence en état d’ébriété. Mais lorsqu’elle s’est enfuie avec leurs enfants, le reste du collectif s’est livré à des contorsions mentales pour mettre en cause son individualisme petit-bourgeois. (Je me souviens avoir cohabité avec un étudiant, un communiste qui était le chef de ce qu’il croyait être le seul véritable parti marxiste-léniniste au monde, qui comptait une trentaine de membres, et qui dénonçait les lieder de Schubert pour leur pessimisme petit-bourgeois.)

Cela suggère que l’une des causes du développement, du succès et de la persistance des cultes charismatiques est l’absence totale de sens de l’humour ou de l’absurde. L’auteure a examiné les archives complètes du collectif de Fernando, que ses membres appelaient « l’Organisation ». Ses activités étaient enregistrées dans les moindres détails – témoignage s’il en est de leur immense sentiment d’importance. On n’y décèle aucune trace d’humour ou d’ironie. La solennité est (ou peut-être) la mère de beaucoup de cruauté.

Les membres de l’Organisation s’espionnaient et se dénonçaient mutuellement avec férocité ; les conjoints plaçaient la loyauté envers l’Organisation, et donc envers les intérêts fantasmés de la classe ouvrière, au-dessus de la loyauté envers leur partenaire. L’Organisationétait un nid de totalitarisme dans une société relativement libre (c’est-à-dire libre en comparaison de la plupart des autres). Ce livre nous rappelle que le totalitarisme a ses attraits pour certaines personnes et qu’il peut être embrassé volontairement, d’en bas.

Ayant suivi le collectif jusqu’à sa dissolution, Julie Pagis était déterminée à en savoir le plus possible sur le mystérieux Fernando, et le chapitre « Démystifier le prophète » se lit comme un roman policier (au meilleur sens du terme). Elle établit avec plus ou moins de certitude que Fernando n’a jamais été un militant antifranquiste, qu’il s’est porté volontaire comme parachutiste en 1952, qu’il a fait l’objet d’une enquête des autorités espagnoles au début des années 1960 pour avoir abandonné femme et enfants, et qu’il a séjourné en Chine en tant que correcteur de la traduction espagnole des œuvres de Mao. Elle envisage la possibilité qu’il ait été un espion des services secrets espagnols, américains ou chinois, sans parvenir à une conclusion définitive. S’il a été un tel espion, il a fait preuve d’une dévotion héroïque à l’égard de son employeur. Malgré les immenses et louables efforts de l’auteure, Fernando (mort d’un cancer en 2008) reste une énigme. Tout comme la nature de son charisme, qui lui a permis de dominer – on pourrait presque dire d’ensorceler – un petit groupe de personnes intelligentes et idéalistes, les incitant, à une petite échelle, à perpétrer le mal les uns contre les autres. Qu’avait-il de si extraordinaire ? Il me semble que c’était un raseur prolixe dénué d’humour. Le maréchal Mobutu Sese Seko a dit un jour qu’il faut être deux pour être corrompu, et de la même manière, il faut un dirigeant et des dirigés pour que le charisme s’exerce.

S’il n’y a pas de réponses définitives aux questions que cet excellent livre soulève, ce n’est pas une critique à l’égard de l’auteure, bien au contraire. Ceux qui disent « Plus jamais ça ! » ne connaissent rien à l’Histoire.

Notes

- Inventeur du pneumothorax, le chirurgien canadien Norman Bethune avait rejoint la Huitième armée de route de Mao Tsé-toung en 1938 et organisé l’aide médicale aux blessés.