Si, à 50 ans, tu n’as pas fait un burn-out…

Publié dans le magazine Books n° 116, novembre-décembre 2021. Par Jill Lepore.

Au début des années 1970, le psychologue Herbert J. Freudenberger utilise pour la première fois le terme « burn-out » pour décrire l’épuisement des soignants travaillant auprès de toxicomanes. Cinquante ans plus tard, le burn-out est sur toutes les lèvres et fait figure de mal du siècle. Certains spécialistes tirent la sonnette d’alarme, d’autres plaident pour une meilleure définition de la maladie.

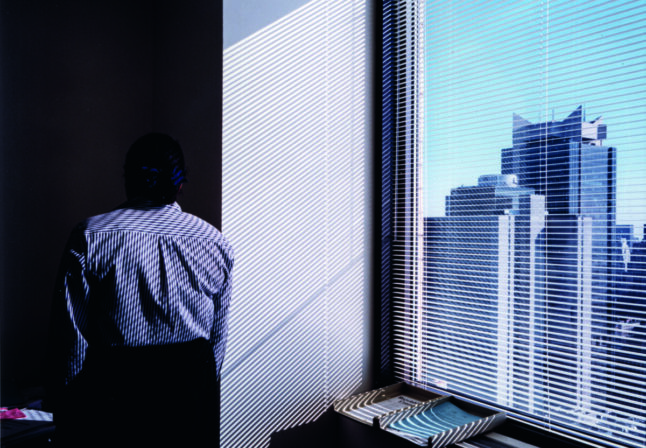

Depuis cinquante ans, chaque génération de travailleurs américains pense être particulièrement exposée au burn-out. Trois employés sur quatre se disent épuisés, selon une étude américaine de 2020.

On estime généralement que le burn-out – soit le « syndrome d’épuisement professionnel » – date de 1973 ; du moins, c’est à peu près à cette époque que le terme a fait son apparition. Dans les années 1980, tout le monde était épuisé. En 1990, lorsque Robert Fagles, professeur de littérature comparée à Princeton, a publié une nouvelle traduction anglaise de L’Iliade, il a fait dire à Achille, s’adressant à Agamemnon, qu’il ne voulait pas être pris pour un « lâche épuisé » [« burn-out coward »]. Cette expression, inutile de le préciser, ne figurait pas à l’origine dans le texte grec d’Homère. Pourtant, l’idée que les combattants de la guerre de Troie, au XIIe ou XIIIe siècle avant J.-C., étaient au bord du burn-out montre bien à quel point ce mal est présumé universel : les personnes qui écrivent sur l’épuisement professionnel ont tendance à affirmer qu’il existe partout et depuis toujours, même si le phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur. Un...