Physiologie d’un mariage d’aventuriers bohèmes

Publié en mars 2025. Par Michel André.

Fanny était l’aventure incarnée. Robert Louis, l’aventure rêvée. Ils se sont rencontrés près de Fontainebleau. Elle était mariée, lui malade. Après une aventure américaine, ils ont fini par construire une vie commune, d’abord en Angleterre, puis dans une île du Pacifique. Qui donc étaient-ils ?

Quelle influence les femmes des grands écrivains ont-elles exercée sur leur vie et sur leur œuvre ? La question a été posée à propos de Sophie Tolstoï, Frieda Lawrence, Vera Nabokov et bien d’autres. Souvent, tout en débarrassant son mari des tâches domestiques, la compagne d’un écrivain contribue à son travail en se faisant secrétaire, dactylo, correctrice, voire traductrice. La plupart du temps, elle est aussi la première lectrice et critique de ses livres, et parfois une véritable partenaire intellectuelle et artistique.

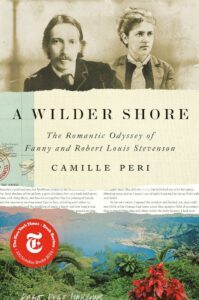

Le couple formé par Robert Louis et Fanny Stevenson est un cas légèrement différent. Fanny Osbourne assista constamment l’auteur de L’Île au trésor dans sa vie pratique et son travail littéraire. Mais elle permit aussi à un homme à la santé extrêmement précaire de rester en vie, en exerçant durant des années auprès de lui les fonctions d’infirmière et de garde-malade. Surtout, sa personnalité peu banale a enrichi la vision du monde et nourri l’imagination de l’écrivain, tout en libérant chez lui des forces créatrices qui ne demandaient qu’à s’exprimer. « Sans Fanny, il n’y aurait pas eu de Robert Louis Stevenson tel que nous le connaissons », n’hésite pas à affirmer Camille Peri dans l’ouvrage qu’elle a consacré à leur mariage. « Il aurait certainement existé comme écrivain », déclarait de son côté Alexandra Lapierre, à qui on doit une biographie romancée de Fanny. Mais « ce qu’elle lui a donné est le sens de l’aventure. C’était un homme qui rêvait d’aventures et en écrivait […]. Elle était l’aventure incarnée. »

Lorsqu’ils se sont rencontrés, en 1876 dans une colonie d’artistes près de la forêt de Fontainebleau, il avait 26 ans et elle 36. Né à Édimbourg dans une famille d’ingénieurs fameuse pour avoir construit des phares le long de la côte écossaise, Stevenson avait eu une enfance très protégée. Atteint d’une affection pulmonaire qu’on a longtemps cru être la tuberculose mais qui était plus vraisemblablement une inflammation chronique des bronches, il n’entra à l’école que tardivement. Imaginatif et rêveur, enchanté par les histoires que lui racontait sa bonne, plus pieuse encore que ses parents fervents presbytériens, il commença à en inventer lui-même avant de savoir lire et écrire. Peu attiré par la profession d’ingénieur que son père aurait aimé le voir embrasser, décidé à se lancer dans une carrière littéraire, il consentit à entreprendre des études de droit, sans conviction : on ne le voyait jamais dans les amphithéâtres. Il passait le plus clair de son temps dans les quartiers mal famés de la ville en compagnie des marins, des prostituées et de gens peu recommandables. S’il obtint un diplôme, jamais il n’exerça le métier d’avocat. Fréquentant les milieux littéraires, il y tomba amoureux, déjà, d’une femme dix ans plus âgée que lui nommée Frances Sitwell. Celle-ci était toutefois attirée par un de ses amis, le critique d’art Sidney Colvin. Il commença à publier des essais dans des revues et voyagea beaucoup, plus particulièrement en France. Cherchant dans ce pays une colonie d’artistes plus vivante que celle de Barbizon, lui et son cousin Robert débarquèrent un beau jour à Grez-sur-Loing.

Fanny Osbourne était arrivée là au terme d’un long parcours. Américaine, elle avait grandi à Indianapolis en vrai garçon manqué. Mariée à 17 ans avec un certain Sam Osbourne, elle avait rejoint celui-ci, avec leur fille Isobel (dite Belle), dans le Nevada, où il travaillait dans une mine d’argent. Elle y vécut la vie rude des mineurs, coupant du bois, tirant au Colt sur les serpents à sonnette (sa vie durant elle continuera à porter souvent sur elle un revolver), fumant des cigarettes qu’elle roulait elle-même. Au bout d’un moment, son mari, qui accumulait les dettes et multipliait les aventures extra-conjugales, disparut. On le disait tué par les Indiens. Elle se rendit à San Francisco où elle survécut grâce à des travaux de couture pour des boutiques de mode. Puis son mari reparut, et deux garçons naquirent. Durant un an, elle suivit des cours de peinture.

Lasse des infidélités de Sam, elle résolut de quitter la ville et le pays. Au terme d’un voyage périlleux, elle prit le bateau pour l’Europe, où elle espérait être admise à l’Académie des beaux-arts d’Anvers. Elle finit par s’inscrire à l’Académie Julian à Paris. Au bout de quelques mois, son plus jeune fils, Hervey, déjà malade à son arrivée, mourut de tuberculose. Dévastée, elle suivit le conseil qu’on lui donna : pour son bien et celui de son fils survivant, Lloyd, elle devait quitter Paris, à laquelle l’attachaient de trop tristes souvenirs. Un ami sculpteur lui suggéra de se joindre à la colonie d’artistes de Grez-sur-Loing.

Lorsqu’il aperçut Fanny par une fenêtre, Stevenson fut immédiatement subjugué par sa personnalité singulière, l’énergie qui émanait d’elle et la liberté de ses manières. Lorsqu’ils eurent fait sa connaissance, beaucoup de ses amis parlèrent d’elle comme d’une espèce de sauvage, en raison de son allure très différente de celle des jeunes femmes de l’Angleterre victorienne et du teint foncé de sa peau. Mais c’est précisément cet aspect qui séduisait Stevenson. L’attrait ne fut pas immédiatement réciproque et ils ne furent pas amants tout de suite. Mais Fanny était loin d’être insensible à la grâce du jeune écrivain. Stevenson n’était pas d’une beauté canonique. Sa maigreur extrême, ses cheveux longs, sa tenue vestimentaire insolite et négligée déroutaient. Mais il exerçait une attraction exceptionnelle sur tous ceux qui l’approchaient, les hommes autant que les femmes. Ses yeux brillants de vie, son esprit rapide, sa voix enchanteresse, sa conversation chatoyante, la puissance de son imagination lui conféraient un charme extraordinaire.

Ils vécurent deux ans ensemble à Paris, dans une atmosphère souvent tumultueuse en raison de leurs sautes d’humeur constantes. Fanny encouragea Stevenson à écrire aussi de la fiction, ce qu’il fit avec un certain succès. Elle-même s’efforçait de publier les histoires qu’elle écrivait, d’une qualité honorable, dans des magazines américains. En 1878, Stevenson ayant reçu des lettres anonymes menaçant de dénoncer leur liaison à Sam Osbourne, Fanny décida de retourner en Californie. À l’issue d’un périple en solitaire narré dans le Voyage avec un âne dans les Cévennes, Stevenson, qui ne pouvait se passer d’elle, s’embarqua en troisième classe dans un bateau à destination de New York. Dans L’Émigrant amateur et À travers les grandes plaines, il racontera cette traversée, puis celle des États-Unis en train, parmi les voyageurs les plus misérables. À son arrivée à Monterey, où Fanny s’était installée, il était dans un état de délabrement physique total, quasiment mourant. Fanny le soigna mais, ne pouvant vivre publiquement avec lui, elle déménagea à Oakland. À Monterey, où il resta seul, puis à San Francisco, Stevenson se mit à écrire frénétiquement pour subvenir à ses besoins et ceux de Fanny, que son mari ne prenait pas en charge, préférant dépenser ce qu’il gagnait avec ses maîtresses. En 1880, après avoir enfin divorcé, Fanny épousait Stevenson. Trois mois plus, tard, le couple revenait en Europe. Après avoir oscillé entre l’Écosse, la Suisse et la France, il se fixait à Bournemouth, dans le Dorset.

Ils y restèrent trois ans. C’est là qu’il rédigea les trois œuvres de fiction pour lesquelles il est le plus connu : L’Île au trésor, L’Étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde et Enlevé !. On a souvent raconté la genèse de L’Île au trésor. Le fils de Fanny, Lloyd, qui avait de l’imagination et le goût des histoires, avait dessiné la carte d’une île imaginaire. Intéressé, Stevenson s’en empara. Le lendemain, il commença à raconter à la famille réunie l’histoire d’un jeune garçon embarqué dans une expédition partie à la recherche d’un trésor enfoui par des pirates. Au centre du récit figurait le forban John Silver, personnage haut en couleur dont on a dit qu’il lui a été en partie inspiré par son ami William Ernest Henley (auteur du célèbre poème Invictus), lui aussi amputé d’une jambe. Les différents épisodes finirent par former la matière d’un livre qu’il peina à terminer – comme souvent. Au milieu de l’histoire, le récit change de narrateur : ce passage est plus faible que les autres, lui fit remarquer Fanny. Elle se montrait une critique parfois injuste, souvent judicieuse, toujours impitoyable. On s’est interrogé sur la pertinence de ses observations au sujet d’une première version de l’histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde ; elles firent que Stevenson jeta le texte au feu. La thèse de Camille Peri est que cette destruction s’avéra au bout du compte positive. Elle crédite aussi Fanny de plusieurs idées importantes développées dans le roman. De fait, si Louis protestait quelquefois et finissait souvent par n’en faire qu’à sa tête, il n’en reconnaissait pas moins les mérites de ses remarques : « Personne, lui écrivit-il, ne sait mieux que moi combien ta vigilance et ton opiniâtreté m’ont fait souffrir, mais aussi combien mes livres ont gagné grâce à elles ».

À Bournemouth, ils eurent régulièrement l’occasion de rencontrer les parents de Stevenson. L’aveu, dans sa jeunesse, qu’il avait perdu la foi chrétienne, sa décision de vivre de son talent littéraire et le choix d’une compagne comme Fanny avaient au départ désarçonné son père. Mais il continua toute sa vie d’aider Louis financièrement et si ce dernier put entreprendre plus tard un long voyage, c’est grâce à l’héritage qu’il lui laissa. Les amis de Stevenson étaient nombreux à fréquenter la maison de Bournemouth. Un des plus assidus et des plus appréciés était Henry James. Leurs relations s’étaient nouées grâce à la réaction de Stevenson, dans les colonnes d’une revue, à un article de James dans lequel celui-ci défendait l’idée que la littérature devait être aussi réelle que la vie. « La vie est monstrueuse, lui avait répondu Stevenson, infinie, illogique, abrupte et poignante ; une œuvre d’art en comparaison est nette, limitée, autonome, rationnelle, fluide et émasculée. La vie s’impose par son énergie brutale, tel un coup de tonnerre inarticulé : au milieu du pire fracas de l’expérience, l’art attire l’oreille, telle une mélodie produite par un musicien discret. » Les deux hommes, qui éprouvaient l’un pour l’autre énormément d’estime et une chaleureuse affection, entamèrent à cette occasion une longue discussion sur la littérature et l’art du roman, qu’ils poursuivirent avec passion durant des années. Se distinguant en cela de la plupart des autres amis de Stevenson, James ne considérait pas Fanny avec condescendance. Par sa volonté d’indépendance et son refus des conventions, elle était assez semblable à certaines héroïnes de ses propres romans.

Passant une bonne partie de son temps au lit, crachant régulièrement du sang, Stevenson ne souffrait pas seulement d’une maladie pulmonaire mais de multiples affections stomacales, digestives et nerveuses, aggravées par une abondante consommation d’alcool et un tabagisme effréné (« je ne cesse de fumer que lorsque je bois ou j’embrasse » plaisantait-il) ; empirées, aussi, par la pharmacopée de l’époque, largement basée sur des préparations à base de mercure, l’opium, le laudanum, la morphine, le vin à la cocaïne, le haschisch et un dérivé hallucinogène de l’ergot de seigle, toutes substances dont Stevenson faisait grand usage, comme sa femme pour certaines d’entre elles. Pour écarter le spectre de la mort qui rôdait en permanence autour de Louis, Fanny ne ménageait pas ses efforts : dans le fonctionnement du couple, souligne Peri, « les besoins de la santé de Louis venaient en premier, suivis par ceux de son travail et enfin les siens ». Pour aider à le maintenir en vie, elle apprit des rudiments de médecine et souscrivit un abonnement à la revue médicale The Lancet. Elle veillait à la qualité de l’air et éloignait la moindre personne enrhumée. Ses hémorragies pulmonaires l’effrayaient. « L’impression que la vie de mon mari dépend de la dextérité de mes mains et de la rapidité de mes réflexes, écrivit-elle un jour à Emma Hardy, me maintient dans un état de terreur permanente. »

En 1888, Stevenson et sa femme quittaient l’Europe pour un voyage dans le Pacifique Sud. À bord de trois bateaux successifs, ils visitèrent les îles Marquises, Tahiti, Hawaï, les îles Gilbert, l’Australie, les Samoa, enfin, où ils s’établirent sur l’île d’Upolu. Ils y firent construire, sur le flanc de la montagne volcanique, une maison qui s’agrandit progressivement jusqu’à devenir un vaste bâtiment assorti d’une exploitation agricole. La maisonnée comprenait notamment la mère de Stevenson, qui l’avait accompagné, les enfants de Fanny Lloyd et Belle, le mari de cette dernière et leur petit garçon. Bien intégrée dans la communauté autochtone, Fanny avait appris les techniques et coutumes locales et supervisait le fonctionnement de la propriété. Elle y tint aussi des carnets, qu’elle publiera par la suite. Nourri des réalités locales en partie par l’intermédiaire de sa femme, Stevenson composa de son côté plusieurs récits dont l’intrigue se déroule dans les îles du Pacifique, ainsi que de nombreuses lettres ouvertes dans lesquelles il dénonçait l’exploitation de celles-ci par les pays occidentaux et se prononçait en faveur de leur indépendance. En 1893, Fanny, dont la santé mentale n’avait jamais été très forte depuis la mort de son plus jeune fils, traversa un épisode de troubles psychiatriques. Peu après qu’elle eut récupéré, Stevenson mourrait d’une hémorragie cérébrale, à l’âge de 44 ans. Il laissait de nombreux textes inachevés. Durant les cinq années de son séjour aux Samoa, il avait rédigé quelque 700 000 mots.

Surtout connu du grand public pour ses œuvres de fiction, Stevenson fut aussi un merveilleux essayiste et un brillant épistolier, extrêmement prolifique dans ces deux genres. Ses essais, au nombre de plus d’une centaine, portent sur des sujets comme l’amour, l’amitié, l’enfance, le passé, les voyages. Ils se situent dans la tradition des « essais personnels » de William Hazlitt et Charles Lamb, deux des praticiens du genre les plus réputés, qu’il admirait. Quant à sa correspondance, elle remplit huit volumes. Il s’y livre très ouvertement, dans un style libre et vivant. La force de ses sentiments à l’égard de Fanny s’y exprime à de nombreuses pages. Leur mariage ne fut pas de tout repos. Leurs disputes étaient fréquentes et violentes. Mais, « même dans les pires moments, observe Camille Peri, ils semblaient préférer être malheureux ensemble qu’heureux séparément, parce qu’ils étaient liés par un amour et un besoin profonds ».