Pauvres Arméniens

Publié en mars 2025. Par Books.

L’implosion de l’Union soviétique en 1991 a laissé, on ne le sait que trop, resurgir des conflits régionaux qui couvaient depuis plus d’un siècle sous la cendre tsariste puis communiste. Les accords d’Alma-Ata, censés régler la vie commune de onze des quinze ex-républiques socialistes soviétiques au sein de la CEI (qui remplaçait l’URSS dissoute), obligeaient celles-ci à respecter mutuellement « leur intégrité territoriale ». Hélas, c’était un vœu pieux, car les intégrités territoriales en question étaient souvent le produit ancien ou récent de circonstances historiques confuses, au sein d’une géographie encore plus confuse – notamment dans le Caucase.

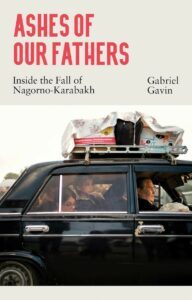

Prenez le cas tragique du Nagorny Karabakh, petite région montagneuse pour laquelle l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont déchirés avant qu’en 2023 une guerre-éclair ne résolve la question en faveur de l’Azerbaïdjan. Le territoire disputé est une haute vallée sud-caucasienne d’un peu plus de 4 000 km² (la Palestine, à peu près), totalement enclavée dans l’Azerbaïdjan et reliée à l’Arménie juste par une petite route et peuplée – jusqu’il y a peu – d’environ 130 000 Arméniens. Mais cette vallée est un haut lieu, dans tous les sens du terme, pour chacun des belligérants. Pour les Arméniens, le Haut-Karabagh, qui regorge de très anciens monastères, est en quelque sorte le cœur de l’Arménie historique, et plusieurs politiciens majeurs en sont issus. Pour les Azéris, les prétentions arméniennes sont historiquement infondées puisque le territoire serait en fait peuplé d’Albanais chrétiens implantés dans le Caucase depuis des siècles. Le nom même « Nagorny Kharabakh » reflète d’ailleurs cette ambiguïté historique : « Nagorny » signifie « montagneux » en russe, « Kara » « noir » en turc, et « Bagh » « jardin » en persan !

Pour ne rien simplifier, un problème miroir existe un peu plus au sud du Caucase avec une autre haute vallée, le Nakhitchevan, coincée entre l’Arménie et l’Iran mais peuplée d’Azéris. Et pour tout compliquer, « à la complexité locale (intra-caucasienne) se superpose une complexité internationale similaire », écrit Thomas De Waal dans le Times Literary Supplement. L’Azerbaïdjan, initialement vaincu, est en effet devenu une puissance pétrolière puis militaire soutenue vigoureusement par la Turquie, pour des raisons ethnico-politiques, et par Israël, pour des raisons économico-énergétiques. L’Arménie, elle, ne dispose que d’une vigoureuse diaspora et d’un soutien occidental plutôt mou (France exceptée). Quant à la Russie, quoiqu’à l’origine du problème et après avoir d’abord assumé – mollement – le rôle de force d’interposition, elle a récemment tourné casaque (sanctions pétrolières obligent) et laissé le régime dictatorial de Bakou s’emparer de la malheureuse vallée et en expulser la quasi-totalité des habitants, dans l’indifférence quasi générale car le monde avait les yeux désormais tournés vers Gaza. Nous nous plaisons à croire que le conflit azéro-arménien, qui a provoqué en 30 ans presque 40 000 morts de part et d’autre, est de l’histoire ancienne et que la restructuration gorbatchévienne (« perestroïka ») a fini de produire tous ses effets dans le Caucase et ailleurs. Or c’est tout sauf gagné, comme le montre cette évocation des présents malheurs d’une région essentielle mais « hélas sous-couverte d’un point de vue journalistique ».