Nuit surréaliste

Publié le 29 septembre 2016. Par La rédaction de Books.

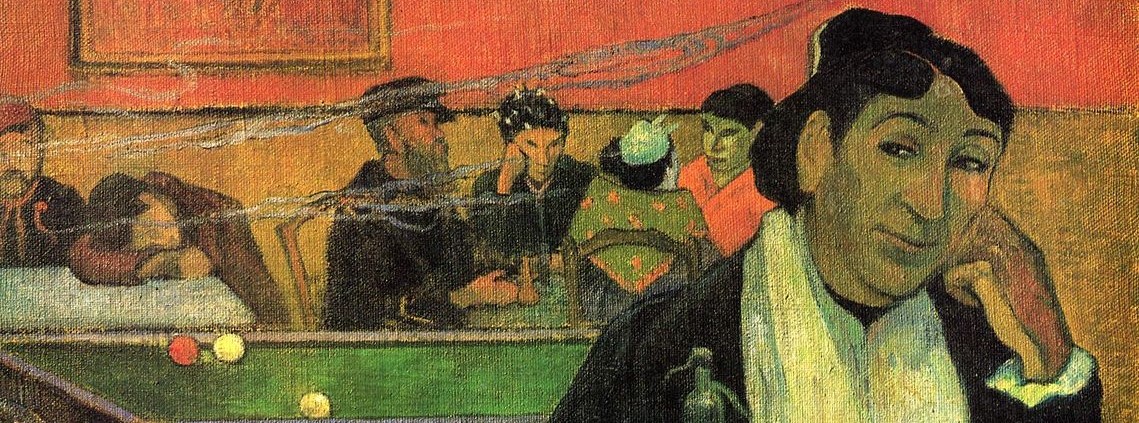

Paul Gauguin, Café de nuit

Un bar louche, la nuit, la raison qui vacille sous les vapeurs de l’alcool et du désir pour une presque belle, le délirium en embuscade. Et pourtant : « Par un minuit d’été, je parcours les rues désertes ; je foule la douceur d’un macadam ; je marche heureux et libre. » Hélas, ce satané jour n’a pas pu s’empêcher de se lever. Partagez la « Nuit » de René Crevel, écrivain surréaliste, proche d’André Breton, éternellement tourmenté par la démence du monde.

Une femme brune qui se faisait appeler Diana, m’avait entraîné vers certain petit bar équivoque où bien des choses en ce soir me devinrent étranges. De la suivre, tout d’abord, je n’avais eu aucune joie. Elle me conseilla son cocktail favori. On le baptisait « chinois », sans doute parce que se décorait d’arabesques compliquées — or sur fond rouge — l’établissement qui s’en était fait une spécialité, ou bien peut-être à cause du barman dont la peau safranée, l’impeccable veste de toile blanche et les gestes aux précisions menues étaient d’Extrême-Orient. De parti pris, j’avais déclaré insignifiante la conversation de Diana. Trop heureux d’avoir trouvé un prétexte pour contre elle défendre et fixer mon attention, je méditais longuement la nationalité probable de ce barman. En dernière analyse, l’état civil m’avait tant réservé d’inattendues révélations au sujet des « Carmen », « Mercédès » et « Jenny », qu’un scepticisme ethnographique me le fit croire d’un faubourg terne. Je le tins redevable de sa pigmentation à quelque maladie de foie, et de l’harmonie en ses gestes, au jazz-band, dont la mesure (comme il arrive aux habitués des maisons de musique et de danse), était devenue le rythme de ses mouvements.

Je bus du cocktail vanté par Diana.

Mes lèvres ne s’étaient pas enthousiasmées à l’effleurer. L’été devenait un accablement, et mon habituelle idolâtrie des villes n’était plus assez forte pour vaincre un désir des campagnes très simples, où se boiraient des boissons vraiment fraîches, fruits pressés dans l’eau et sans chaleur d’alcool ; pour cette nuit et d’autres encore, le désœuvrement me condamnait à ce petit bar, où la torture des soifs compliquait sans s’apaiser le mélange de glace et des liqueurs. Quand j’entrai des professionnels exécutaient les pas à la mode. Serrés l’un contre l’autre, ils semblaient de petits crapauds collés pour quelque fornication. Autour d’eux une poussière, où il y avait de la poudre de riz et le malaise des parfums trop violents. Depuis quelques jours me poursuivait une odeur mêlée de sueur humaine et de bière fade. Ici des essences, peut-être agréables mais difficiles à supporter par cette température, couvraient l’écœurement habituel, hurleuses d’appels exagérés. Paris : tout était faisandé par la canicule et le vice exempt de beauté. L’été jouait faux entre les pierres grises des monuments, les squares desséchés et les avenues désertes. Les femmes paraissaient avoir taillé leurs lèvres trop molles à même les bâtons dont elles les rougissent à l’ordinaire, et lorsque avides, elles se collaient aux verres, on craignait de les voir s’y écraser.

Quand je vous ai rencontrée au café, Diana, la transpiration imprimait deux ronds plus clairs sous les bras au pongé de votre robe ; malgré le fard votre figure était un peu rouge ; en vous j’imaginais l’inquiétude énervée des soirs d’orage. Je vous ai désirée. Chaleur : les appétits sont plus ardents, mais un rien leur devient répugnance. Il y a l’effroi d’une pourriture prochaine dans l’éclat d’un été ; volontairement, on s’éloigne des beaux corps parce qu’après l’amour ils paraissent des outres gonflées, inconsistantes, et prêtes à se vider. Diana, tout à l’heure j’ai baisé vos lèvres salées de cette bière dont j’ai le dégoût, et maintenant je ne vous aime plus dans ce bar où pourtant il y a des lumières flatteuses à votre teint, des nègres qui jouent du banjo et des couples qui dansent.

Diana m’a vu triste. À nouveau elle m’a conseillé de cet étourdissant cocktail chinois. Je lui ai obéi ; alors en vérité, les lampes voilées l’ont faite très belle. Les professionnels d’amour et de danse ont dansé pour moi un tango très épris, sensuel mais sans laideur. Encore, je boirai. Je vous admire de savoir ainsi vous servir d’une longue paille, les doigts joliment infléchis, le coude sur votre genou croisé. Je comprends de quel mystère vos yeux un peu vagues peuvent inquiéter l’amour des hommes. En ma propre ivresse, celle des autres me devient révélatrice. Dès cette minute, vous incarnez certain péché rare et somptueux bien que beaucoup le disent banal. Il vous pare d’une préciosité ambiguë. Je songe à quelque orientale divinité que la griserie d’étranges parfums fait à la fois très douce et très cruelle…

Mon ami Jean nous a rejoints. Il me réprimande. Pourquoi ? Il paraît qu’en répétant « je suis lucide, je suis lucide », tandis que Diana et lui s’occupaient à flirter j’ai déchiré en fines lanières le cuir délicat d’un étui à cigarettes. Je me fâche. Comment, vous caressiez Diana, et vous m’en voulez d’avoir cherché une attitude détachée parce que ce fut aux dépens d’un morceau d’antilope. Vous êtes en vérité peu galant homme. N’insistez pas. Je sais ce que je dis et n’ai pas oublié qui je suis. La jeune fille que j’aimais vient de partir pour l’Engadine avec son fiancé. Si je suis à Paris, c’est que j’étais trop triste pour aller vers les palaces exubérants, ou les campagnes satisfaites. Je n’ai pas honte à le dire. Devant la terre assemblée je répéterai qu’à elle seule cette infidèle incarne toute la cruauté féminine.

Tout à coup au travers d’un brouillard lumineux, je m’étonne de voir à la place d’ampoules électriques des rats marcher au plafond. Jean, ne haussez pas les épaules en répétant « Il visionne ». J’ai vu des rats, je le sais et aussi que vous et Diana concevez de machiavéliques machinations. J’entends « le mieux est qu’il aille se coucher ». Je n’ai pas envie d’être séquestré, d’un bond je me lève. Je suis dehors.

Il fait enfin frais dans la rue. Elle luit des reflets du gaz. Elle est le dos d’un serpent. Sur un corps invertébré, elle se tend, peau qui doit être froide et sollicite l’épiderme fatigué des pieds. Ôter ses chaussures, et marcher en discourant sur le sol uni de cette rue, avec un maître ou un disciple. Je pense aux adolescents des académies antiques ; ils allaient jambes nues dans les ruisseaux des bois, mais ils craignaient les cailloux pointus au travers de l’eau claire. Par un minuit d’été, je parcours les rues désertes ; je foule la douceur d’un macadam ; je marche heureux et libre. Malgré la fascination de vos yeux verts, Diana, je ne regrette pas le petit bar…

Paix retrouvée des soirs où tout se simplifie, pourquoi permettez-vous à nos lassitudes devenues heureuses l’effroi des cauchemars ? Autour de moi des colonnes. Elles sont de fonte, vertes, massives et serrées. Elles soutiennent la route que suit aux heures fiévreuses du jour, dans un bruit de ferraille, certain monstre mécanique pour descendre au loin dans la terre qui s’élève. Les colonnes s’en vont décroissant. La nuit les fait vagues et la dernière aperçue confond son ombre avec le sol. Ce soir, elles ne s’ébranlent plus de chocs douloureux ; elles sont les piliers de quelque temple mal limité à ma droite et à ma gauche. Le silence y règne. Si ces colonnes frémissent ce sera d’un tonnerre religieux. Jusqu’à ce jour, je ne savais pas quel mystère s’y cachait. Maintenant derrière chacune d’elles s’embusque une frayeur, comme les diables qui s’abritaient autrefois à l’ombre des piliers pour le trouble des saints moines et dévots : frayeur de luxure, cette femme aux cheveux collés, à la bouche obscène, au corsage rouge, qui s’accroche à moi, vendeuse de caresses ; frayeur d’intempérance, cet homme qui titube ; frayeur d’orgueil, cet autre que je suis, apeuré malgré soi, devant le mystère ordinairement nié des choses. J’ai oublié le bonheur tranquille des longues rues droites. Je suis à l’orée d’un de ces bois explorés déjà, mais où subitement l’on tremble. Jusqu’au petit jour on reste sans avancer ; parfois l’on s’endort de fatigue ; au matin on se réveille avec la courbature des mauvais rêves et du froid. Je n’irai pas plus loin. Mon sommeil sera inquiet contre l’un de vos arbres, forêt de fonte étroite et massive, jusqu’à l’heure où le choc douloureux des ferrailles dissipera mon angoisse. Alors les banalités du jour me tranquilliseront…

Six heures du matin. Au guichet, d’une voix peu assurée, les yeux clignotants et ne se reconnaissant pas : « S’il vous plaît, un ticket et un journal. »