Le sulfureux parcours d’un écrivain journaliste

Publié en septembre 2024. Par Michel André.

César González Ruano appréciait les dictateurs mais son antisémitisme était non violent et la légende noire créée autour de sa flamboyante et cynique personne n’était pas justifiée. Écrivain talentueux forcé pour vivre de publier des articles, il fut correspondant à Berlin et à Rome. Il mena une existence trouble à Paris sous l’Occupation avant de devenir le journaliste le plus sollicité de l’Espagne franquiste.

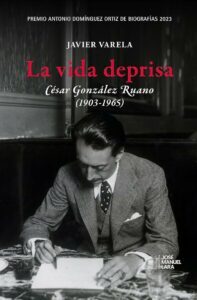

« Je n’ai pas de biographie, mais une légende. » Il y a une part de vantardise dans cette déclaration de César González Ruano, mais une part seulement : sa vie mouvementée a donné lieu à toutes sortes de rumeurs plus ou moins fondées, dont une « légende noire » liée à ses activités mystérieuses à Paris sous l’Occupation. Il a été le meilleur représentant au XXe siècle de la vigoureuse tradition de journalisme littéraire qui existait en Espagne. Sa productivité torrentielle, la qualité stylistique de ses articles et la manière dont il a modernisé le genre lui assurent une place de premier plan dans l’histoire de la littérature de ce pays. Mais s’il fascinait autant, c’est aussi en raison de sa personnalité controversée et flamboyante, qui se manifestait d’emblée par son apparence : maigre comme un chat, avec une allure de dandy, un visage en lame de couteau orné d’une fine moustache et des airs d’aristocrate, c’était un brillant causeur qui ne craignait pas de provoquer. Parce qu’il affichait une vision cynique de l’existence et a souvent écrit sur des sujets considérés comme scabreux, on lui prêtait des mœurs dissolues. Dans la biographie qu’il vient de lui consacrer, tout en mettant en lumière ce qu’il était vraiment – non un journaliste à la plume élégante mais un écrivain qui publiait dans les journaux –, Javier Varela s’emploie à faire la part, dans sa réputation sulfureuse, de ce qui est fondé et de ce qui relève de l’invention malveillante.

Né en 1903 dans une famille de petite noblesse désargentée, César González Ruano fit une entrée fracassante sur la scène littéraire madrilène à l’âge de 18 ans à l’occasion d’une lecture de ses poèmes au cours de laquelle, ironisant au sujet du livre que José Ortega y Gasset avait consacré à Cervantes, il osa se livrer à des remarques dépréciatives à l’égard de ce dernier. Comme beaucoup de jeunes écrivains, il considérait la poésie comme sa vraie vocation. Très attiré par le modernisme et la littérature « décadentiste » (Huysmans, Jean Lorrain), il avait pour héros Oscar Wilde et surtout Baudelaire, à qui il consacra un livre remarqué, une biographie littéraire dans laquelle il mit beaucoup de lui-même.

Rapidement, il fut happé par le journalisme. Travaillant simultanément pour de nombreux journaux (L’Heraldo de Madrid, La Voz, El Imparcial, La Libertad, notamment), il s’y illustrait avec un bonheur égal dans tous les genres, la chronique, le portrait, le reportage, l’entretien, sur les sujets les plus variés. Les crimes l’intéressaient tout particulièrement, de même que la vie dans les marges de la société : la prostitution et les maisons closes, les cercles homosexuels, le monde des artistes, celui des escrocs et des faussaires. Il le connaissait de première main : encore étudiant, il avait entretenu une prostituée dont il était amoureux et lui-même n’hésitait pas à arnaquer les acheteurs de ses livres de poésie en leur vendant des exemplaires de tirages soi-disant exclusifs.

Son attrait pour les milieux peu fréquentables ne l’empêchait pas de se penser comme un aristocrate et de s’attribuer des titres imaginaires. Dans un entretien accordé en 1935, il soutint que son nom complet était : César Tomás González-Ruano Garrastazu de la Sota, Gutiérrez Calderón, de los Gallardos y Sáez del Cagigal. Souvent, il se présentait plus simplement comme Marqués de Cagigal. Maîtrisant parfaitement le langage de l’héraldique, il utilisait du papier à lettres marqué à ses prétendues « armes de famille » et portait au doigt une énorme chevalière ornée d’une couronne.

Au cours des années 1930, Ruano fut correspondant du quotidien ABC à Berlin, Rome, puis de nouveau à Berlin, où il assista à la montée du nazisme et du fascisme. Saluant, en conformité avec la ligne éditoriale du journal, le changement de régime en Allemagne comme un triomphe sur le marxisme, il ne fut cependant pas impressionné par la personne d’Hitler. Devenue la sévère capitale du national-socialisme, Berlin l’ennuyait. Dès qu’il le pouvait, il se rendait à Munich où il était heureux de trouver cette qualité désignée par le seul mot de la langue allemande qu’il semble avoir aimé, gemütlich, « qu’il traduisait, ou qu’on lui avait traduit, comme signifiant la cordialité, l’intimité, le confort, le bien-être, ce qui est plaisant : être assis à une terrasse devant un café, une cigarette à la main, était gemütlich ; se trouver dans cette situation qu’il définissait comme la “solitude accompagnée” – et un rendez-vous rapide avec une femme, par exemple Vera, l’exilée russe menchévique – était également gemütlich ; entrer dans une des grandes brasseries de Munich […] était aussi gemütlich. »

En Italie, il fut enthousiasmé par Mussolini, en qui il voyait un véritable guide pour l’Occident. Sa présence à Rome coïncidait avec le lancement de la campagne de diffamation envers les juifs menée par le régime. Dans ses articles, il reprit sans sourciller les accusations formulées à leur endroit. Comme tous les membres de son entourage, il voyait en eux les agents des deux puissances internationales mettant en danger la civilisation européenne : le capitalisme financier et le bolchévisme. Ses sentiments antisémites ne le conduisirent jamais plus loin que la réclamation de l’exclusion des juifs de la fonction publique. Répercuter la propagande fasciste ne suffit pas à lui valoir la sympathie du régime. Dans un rapport de la police politique, il est décrit comme un agent de l’Allemagne, intriguant, alcoolique et faussaire, suspect au plus haut degré, capable de se vendre au plus offrant et d’autant plus dangereux qu’il est extrêmement intelligent.

Les trois années qu’il a passées à Paris, de 1940 à 1943, sont les plus obscures de son existence. Le grand train de vie qu’il y menait a fait s’interroger sur l’origine de ses revenus. Le 10 juin 1942, il fut arrêté par la police française (au service des autorités allemandes) pour des raisons peu claires. Quelques semaines plus tard, il était libéré dans des conditions tout aussi mystérieuses. Il semble qu’il ait été pris pour un résistant et que les autorités aient compris qu’elles avaient seulement affaire à un escroc. Sous l’Occupation, Paris était le paradis du marché noir et de trafics en tous genres. Ainsi qu’il le reconnaît à moitié lui-même, Ruano s’y est très vraisemblablement livré au commerce de faux papiers ; au trafic d’œuvres d’art, aussi, authentiques ou non. Selon Javier Varela, tout ce qu’on a pu affirmer par après – qu’il a délibérément envoyé à la mort des juifs munis de faux sauf-conduits, qu’il espionnait pour les Allemands ses compagnons de détention – n’est étayé par absolument aucune preuve.

De retour en Espagne, il passa tout d’abord quatre ans de semi-exil dans la ville de Stiges, sur la côte de Catalogne, éloignement motivé par un refroidissement temporaire des autorités franquistes à son égard. Durant cette période, sa dépendance à l’alcool s’accentua dangereusement. Puis il reprit sa vie à Madrid. Les dix dernières années de son existence, il se partageait entre la capitale et la petite ville de Cuenca en Castille. Un changement notable pour un homme qui avait eu des dizaines de domiciles, à Madrid dans sa jeunesse par propension à l’instabilité, à Paris par nécessité. Il était alors devenu le journaliste le plus sollicité de l’Espagne franquiste, sans qu’on puisse pour autant le considérer comme un écrivain officiel du régime. Il vivait « dans le système, mais à sa périphérie, s’adaptant à lui, moitié par conviction, moitié par nécessité ». Dans sa jeunesse, il avait admiré le dictateur Miguel Primo de Rivera et s’était approché des phalangistes. Mais avant cela, il avait été libéral et soutenu la république. « Le libéralisme, précise toutefois Varela, a toujours signifié pour Ruano une sorte de liberté de comportement, un paradis de la sensualité et du caprice, le règne de la bohème dorée, jamais une doctrine politique précise. »

« La maladie, déclara un jour Ruano, a quasiment été pour moi une profession. » Toute la seconde moitié de sa vie a été marquée par une série de maux variés, en partie sans doute d’origine psychosomatique, aggravés par son alcoolisme chronique et un tabagisme légendaire : malgré les mises en garde réitérées d’un de ses meilleurs amis, Gregorio Marañon, infatigable médecin polygraphe très proche de José Ortega y Gasset, il fumait du matin au soir, trois paquets de cigarettes de tabac noir par jour. Souffrant notamment d’accès de tuberculose, opéré d’un cancer de la vessie, il mourut à l’âge de 62 ans.

L’étonnant est que cet état d’éternel valétudinaire ne semble avoir eu que peu d’effet sur ses capacités de travail. On ignore le nombre exact d’articles qu’il a écrits dans sa vie. Lui-même avançait le chiffre de 30 000, sans doute exagéré. Mais sa productivité demeure stupéfiante, comme la qualité constante de ce qui sortait de sa plume. Son style au départ fleuri s’est épuré avec le temps, pour atteindre une forme de simplicité et d’élégance qui confèrent à sa prose un éclat unique. « Un jeune homme, observait-il, souhaite mettre dans un article tout ce à quoi il peut penser et tout ce qu’il sait. C’est une erreur fatale. » Toujours assez courts, les siens sont bâtis autour d’une seule idée, dont il déroule les conséquences. Il les écrivait à toute vitesse, en les corrigeant à peine, l’un à la suite de l’autre. Trois quarts d’heure lui suffisaient pour en produire un lorsqu’il le rédigeait à la main, un quart d’heure lorsqu’il le dictait. Il passait le plus clair de son temps dans les cafés (à Madrid notamment le Café Gijón et le Café Teide), le matin pour lire les journaux et écrire, en début de soirée pour participer à des « tertulias », ces réunions informelles de discussion qui font partie intégrante de la vie intellectuelle et littéraire en Espagne.

Comme beaucoup d’hommes de sa génération, il avait eu recours dans sa jeunesse aux amours tarifées, notamment lors d’un voyage au Maroc accompli sous le signe de l’orientalisme. Marié avec une femme lettrée dont il se sépara en 1933, il partagea la seconde partie de sa vie avec une autre nommée Marina (Mery) de Navascués Gomez, à laquelle il resta très attaché. « César González Ruano, écrit Javier Varela, se voyait appartenir à un club, à la « race morale » des aventuriers. L’aventure n’était pas [pour lui] synonyme de profit, au contraire, elle pouvait se révéler onéreuse. [Elle] ne consistait pas non plus à atteindre un but. Ce qui en faisait l’attrait était le chemin, le danger, les conflits moraux, en un mot le jeu. » Il aimait le luxe mais fut presque toujours endetté. N’ayant comme seule source de revenus que son talent, il était condamné à écrire pour vivre. Cette pression continue convenait bien à son tempérament. « Mon principal défaut, avouait-il, c’est l’impatience. » « La précipitation. C’est la précipitation qui l’a perdu », déplorait un de ses amis. Comme le reconnaît son biographe, il n’était pas un saint. Mais pas non plus l’individu détestable que certains ont décrit. Il ne s’embarrassait pas de scrupules et a défendu des idées basées sur de vilains préjugés. Mais il n’était sans doute pas aussi dépourvu de principes qu’il voulait le faire croire. Celui qu’il a toujours respecté à la lettre était d’écrire chaque jour : Nulla dies sine linea. Beaucoup de ses chroniques révèlent un homme d’une grande sensibilité, désenchanté et enclin à la mélancolie et au pessimisme, mais porté à l’admiration et à l’émerveillement devant les beautés du monde.