Laid n’est pas le contraire de beau

Publié le 24 juin 2016. Par La rédaction de Books.

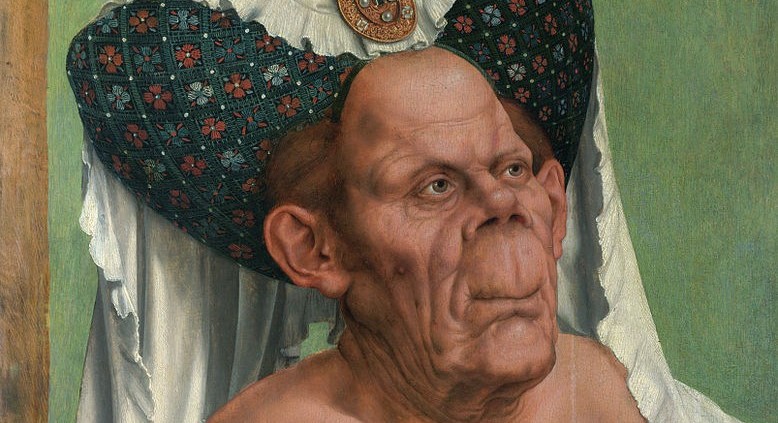

Quentin Matsys, The Ugly Duchess

Le couturier malaisien Moto Guo a fait défiler à la Fashion Week de Milan des modèles à la peau (faussement) acnéique. Boutons et points noirs ne seraient-ils plus indésirables ou laids ? Ils réjouissent certainement, en tout cas, Gretchen Henderson, auteure de Ugliness, pour qui la laideur est bien plus inspirante que la beauté. Celle-ci est sans intérêt, dit l’historienne de l’art, parce qu’elle est finie et toujours semblable. La laideur, elle, est infinie et omniprésente, comme Dieu. Mais le laid n’est pas le contraire du beau, précise Henderson.

En retraçant l’étymologie de l’anglais « ugly », elle remonte jusqu’à des termes signifiant « effrayant », « répulsif ». Historiquement, assure-telle, tout ce qui est jugé laid désigne quelque chose dont on doit avoir peur (des sorcières aux monstres). Le terme a fini par être associé à des considérations esthétiques. Mais, comme la beauté, il reflète moins les qualités intrinsèques de l’objet que le point de vue de celui qui l’observe. La laideur revêt donc un sens sociopolitique. Ainsi pour Marx, si la richesse ne peut pas acheter la beauté, elle peut annuler la laideur, en neutralisant son impact négatif. « Je suis laid, mais je peux acheter la plus belle des femmes. De ce fait, je ne suis pas laid, car l’effet de la laideur, son pouvoir décourageant, est annulé par l’argent », écrit-il.

Pour Umberto Eco, qui reprend cette citation de Marx dans son Histoire de la laideur, il n’y a, dans la culture actuelle, plus de différences esthétiques entre le moche et le beau. Si un extraterrestre arrivait aujourd’hui dans un musée, argumente-t-il, qu’entendrait-il dire des portraits de femmes peints par Picasso ? Qu’ils sont beaux. Et que lui dirait-on des candidates au titre de miss Univers et des mannequins ? La même chose.