La mémoire en moins

Publié dans le magazine Books n° 80, novembre - décembre 2016.

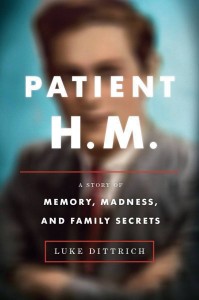

Pour toute une génération de scientifiques, Henry Molaison était « H. M. », son nom de patient, cité dans des dizaines d’études et articles de revues. « H. M. » avait subi, en 1953, une opération du cerveau visant à remédier à de sévères crises d’épilepsie. Il en était ressorti amnésique : de ses 27 ans à sa mort, en 2008, Henry Molaison ne fut plus capable de se forger de nouveaux souvenirs. Il se rappelait sa vie d’avant l’opération, mais rien de ce qui lui était arrivé depuis. Le visiteur qui s’absentait ne fût-ce qu’une minute devait à nouveau se présenter une fois revenu devant Molaison ; celui-ci avait oublié jusqu’à son existence. Il fallut également lui répéter des centaines de fois que son père était mort. Chaque fois, le choc était le même. D’après le journaliste Luke Dittrich, auteur du « Patient H. M. », le quotidien d’Henry Molaison n’aurait pu être plus pathétique. Le livre « balaie l’idée selon laquelle l’homme aurait vécu dans une sorte de nirvana, se satisfaisant sereinement du présent, commente The Economist. Il souffrait et était manipulé par les scientifiques. De son vivant, son identité était jalousement gardée ; à sa mort, la dissection de son cerveau fut diffusée en direct sur Internet. »

« Le patient H. M. » dépasse le simple cadre de la biographie. Dittrich n’est autre, en effet, que le petit-fils du chirurgien William Scoville, auteur de l’opération fatale sur Molaison. Comment expliquer que cet aïeul, respectable praticien du Massachusetts, ait pris la décision de retirer, non pas un, mais les deux lobes temporaux de son patient ? Un acte médicalement injustifiable, même dans le contexte de l’époque. La question hante Dittirch, qui souligne à quel point « l’histoire de la psychochirurgie est sombre ».