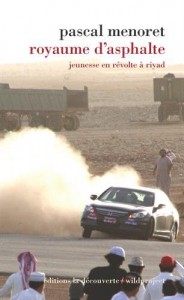

Fureur de vivre à Riyad

Publié en mai 2016. Par Sandrine Tolotti – Dans la chair des livres.

« Le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par des insoumis. »

André Gide, Journal.

De la vie des gens de Riyad, comme tout le monde ou presque, je ne sais rien. Des avenues rectilignes qui quadrillent cette Los Angeles du désert, 80 kilomètres de large sur 80 kilomètres de long, conçue dans les années 1970 pour apposer le vernis d’une fausse modernité sur un pays nouvellement riche, j’ignore tout. Des codes qui régissent le quotidien, des idéaux qui comptent vraiment, des rêves et des frustrations de la population, j’ai tout à apprendre. L’Arabie saoudite est toujours restée pour moi un « problème géopolitique », une dictature moyenâgeuse, un Etat-famille gouverné par une clique de princes gras comme des chapons, embagousés de partout, hypocrites et cruels. Un pays de cauchemar. Alors, j’imaginais volontiers que les Saoudiens étaient à l’avenant, trop heureux (les hommes, s’entend) de pouvoir se prélasser, confortablement avachis sur leur tas de sable gorgé d’or noir, en vivant des subsides de l’Etat et de la manne pétrolière, avec un pois chiche dans la tête en guise de conscience politique. J’ai compris mon erreur par une nuit glaciale de février, scotchée à mon siège de papier dans la jeep déglinguée lancée à toute allure de Pascal Ménoret, anthropologue que son enquête amène en cette heure tardive à suivre Ajib, l’un des nombreux jeunes mfahhatin qui font régulièrement hurler leurs pneus sur l’asphalte de la capitale saoudienne dans des rodéos automobiles d’anthologie, que la pop star M.I.A. a mis en scène dans le clip de Bad Girls. Sur le siège passager, Rakan initie le chercheur français qui ne boude pas son plaisir (« C’est trop fort ! C’est ce que j’aurais dû faire depuis toujours ! ») aux règles de ce monde auquel il consacre un livre sidérant, Royaume d’asphalte, à paraître le 9 juin. Le voilà donc qui apprend à saluer chaque dérapage d’un bref appel de phares en guise d’applaudissements ; et à marquer son enthousiasme régulièrement en actionnant ses clignotants. Rakan n’était pas né quand son père est venu s’installer à Riyad dans les années 1960, quittant les steppes d’Arabie centrale berceau de sa tribu bédouine à l’aube d’un fulgurant mouvement d’urbanisation : le pays compte aujourd’hui 90 % de citadins, contre 25 % en 1970. Un saut dans l’inconnu dont il ressort que tout le monde, en Arabie saoudite, ne se prélasse pas confortablement avachi sur un tas de sable gorgé d’or. L’urbanisation et la manne pétrolière ont détruit la sociabilité, les valeurs, les hiérarchies de la population bédouine, sans pour autant lui donner accès aux opportunités qu’est censée offrir Riyad – puisqu’il faut pour cela posséder du piston, un patron ou un parrain et que ces privilèges échoient généralement aux sédentaires. C’est donc dans un mauvais quartier de la capitale, à quelques encablures des palais royaux (où de nombreux bédouins trouvent des emplois de gardes), que Rakan grandit dans les années 1980 et 1990, avec les combats au couteau et à la batte entre bandes, les trafics de drogue et d’alcool. Il a 15 ans quand il découvre les rodéos urbains, grâce à son ami Khaled, mfahhat à la petite semaine, promis à un avenir bigarré de trafiquant d’alcool-employé de parc d’attractions (« Il s’occupe des montagnes russes ») : dans un pays où tout marche au piston, le garçon parie sur ce juteux commerce pour accéder aux personnes d’influence qui lui assureront mieux que l’école, dit-il, sa place au soleil. Rakan est ensuite cornaqué par Migrin, voisin et copain de classe dont le père vit de l’aide sociale et tabasse son monde à la barre de fer.Comment résister, dans ces conditions, au « charme », au « magnétisme » de l’univers d’héroïsme et de prouesses qu’est pour Rakan le monde des dérapages ? Est-ce un hasard si les fans sont nombreux à « tomber dans le rodéo », comme ils le disent eux-mêmes, après un événement malheureux – mort d’un parent, renvoi de l’école, chômage ? Pascal Menoret roule un soir avec Firas, 17 ans, chassé de l’école pour avoir insulté un professeur, qui fait déraper sa voiture en hurlant « Je suis cinglé ! » et en psalmodiant « Délivre-nous du mal ! » « L’école, c’est le début de la perdition », plaide en écho Abu Zegem, pilote repenti devenu un prédicateur religieux très populaire en raison des blagues dont il émaille ses sermons. Et de raconter l’histoire d’un ami, devenu accro aux dérapages après avoir été bastonné puis renvoyé de l’école, à 10 ans, pour avoir volé un sandwich. Les histoires de ce type sont légion, comme l’atteste l’étude d’un sociologue saoudien que résume Pascal Menoret : « La pratique des rodéos urbains est inversement proportionnelle au respect dont les jeunes bénéficient au sein de leur famille, à l’école et dans les autres institutions publiques ». La société saoudienne est dure aux faibles. Il se trouve, vous allez le voir, que les faibles le lui rendent bien. C’est donc dans un monde fracassé et violent que Rakan commence à écumer les rodéos pendant un été où il n’y a « rien d’autre à faire », comme c’est souvent le cas dans un pays où la surveillance constante, la standardisation de tout (du comportement sexuel au vêtement) et l’urbanisme autoroutier ont anéanti l’espace public. A Riyad, le piéton est suspect ; le célibataire est suspect (perçus comme des fauteurs de troubles, des délinquants et des violeurs, les jeunes non mariés sont soigneusement tenus à l’écart des familles dans les centres commerciaux et les restaurants) ; le croyant, même, est suspect (l’Arabie saoudite, comble de l’ironie, est l’un des rares pays musulmans où les lieux de culte sont fermés en dehors des heures de prière tant les princes qui gouvernent redoutent le moindre rassemblement). Ici, « marcher avec une femme qui n’est pas votre parente ou prendre des photos en public peut mener à la prison, rappelle Pascal Menoret. Quand les flics ne sont pas dans les parages, vous pouvez quand même finir au poste si un voisin ou un passant vertueux vous dénonce ». L’arbitraire est total. La police classique n’a rien contre vous ? La police religieuse peut toujours entrer en scène, comme cela manque d’arriver au chercheur alors qu’il pique-nique avec un ami sur une pelouse du centre de Riyad : qu’est-ce que cet Occidental est en train de faire avec un Saoudien plus jeune dans un parc après le coucher du soleil ? A Riyad, on ne devient pas casanier par tempérament mais parce qu’arpenter l’espace public fait planer sur soi comme une menace. Une langueur poisseuse colle dans ces conditions à la peau des jeunes saoudiens. Et pour ceux qui restent frustrés des fruits du miracle pétrolier, elle a vite fait de se transformer en tufush, ce mal inconnu qui ronge les fans de rodéos : une sorte de torpeur paralysante qui naît de l’impossibilité de régir sa vie, avec la rage qui en résulte. Tufush : les mfahhatin n’ont que ce mot à la bouche pour expliquer la passion qui les dévore parce qu’elle leur permet justement d’en sortir, de reconquérir le temps d’une nuit de dérapages cette maîtrise de l’existence qui leur est d’ordinaire refusée. Une véritable éthique du contrôle de soi gouverne le pilote d’exception, qui ne boit pas, ne fume pas, façonne son corps pour atteindre à l’excellence du conducteur de l’extrême. C’est Dayfallah qui explique à Pascal Menoret la subtilité du vocable : « L’ennui, c’est le vide, le rien ; le tufush, c’est ce qui te pousse à faire n’importe quoi, à devenir un voyou ». Les « drag-racers » ne s’y trompent pas, qui n’ont que haine pour ces mauvais garçons des bas-fonds. Issus de la bourgeoisie sédentaire, eux organisent avec un soin propret des courses de voiture dont le spectacle est infiniment plus policé : « Les conducteurs font la course en ligne droite, par paires, sur une distance relativement courte. Le vacarme des moteurs qui accélèrent ébranle la tranquillité du voisinage ; lors de rodéos, ce sont les hurlements des pneus qui sont terrifiants. » L’apparente passion commune dissimule des univers aux antipodes. Tout, chez les drag-racers, est dédié au culte de l’objet voiture, racée, bichonnée, quand les mfahattin fracassent allègrement de simples berlines volées ou louées pour les besoins du spectacle. Etudiants, jeunes cadres, créateurs d’entreprises, les premiers n’ont que mépris pour ces « putains de voyous », qui « font n’importe quoi », comme le confie un drag-racer à Pascal Menoret. « Ils sont moches à faire peur, avec leurs cheveux debout et leurs moustaches ». Leurs « cheveux debout » : voilà le parfait symbole d’une microsociété en rupture de ban dans ce pays hypertrophié d’interdits. Interdit de porter des vêtements avec des reproductions d’êtres vivants : 43 % des jeunes Saoudiens le font pourtant, selon la police religieuse qui a fait les comptes ; tout comme 24 % portent leur tignasse montée en kadash, coiffure afro pas du tout en odeur de sainteté chez les Saoud – les fameux « cheveux debout ». Interdit de flirter en public : « Sur certaines avenues de la ville, note Pascal Menoret, les garçons flirtent avec les filles ou avec d’autres garçons. Ils s’interpellent de voiture à voiture, se jettent leur numéro de téléphone sur des bouts de papier ou s’envoient des SMS. » Interdit de boire de l’alcool, évidemment : les Saoudiens s’enorgueillissent donc de posséder leur « alcool national », surnom d’une boisson à base de dattes qui a la vertu insigne d’être incolore, donc discrète. Beaucoup sont rompus à l’art d’en remplir des bouteilles d’eau en plastique, puis de la mélanger à un breuvage parfaitement inoffensif, ni vu ni connu j’me saoule. « Ce qui est interdit est désiré », dit un proverbe saoudien qui traduit une meilleure connaissance de la nature humaine que les lois de la monarchie.Firas, 17 ans, chassé de l’école pour avoir insulté un professeur, fait déraper sa voiture en hurlant « Je suis cinglé ! » et en psalmodiant « Délivre-nous du mal ! »

Dans cette société de toutes les transgressions, les mfahhatin sont les rois. Les stratégies de conquête des jeunes garçons, notamment, sont au cœur de la motivation assumée des pilotes. « Les rodéos sont avant tout une manière de séduire l’amoureux tout en défiant la police », écrit Pascal Menoret. Ajib, par exemple, confie naturellement que la plupart des mfahhatin recherchent activement les jolis garçons et organisent des sessions en face des collèges et des lycées pour prendre les adolescents dans leurs filets. « On voit à peine les filles, explique-t-il, alors on utilise des garçons. » A quoi l’un de ses amis précise : « Gloire à Dieu ! Nos garçons sont beaux comme des filles ». La romance entre le pilote et le mignon est d’ailleurs publiquement célébrée. L’éphèbe monte en voiture aux côtés de son héros, partageant un peu de sa gloire. Et les mfahhatin dédient leurs exploits aux beaux yeux de l’aimé, dont ils écrivent souvent le nom sur un autocollant posé sur la carrosserie. Mais attention, la forme d’homosexualité qui se donne à voir ici n’est pas celle que connaît l’Occident contemporain. Elle rappelle bien davantage la pratique très codifiée de la civilisation grecque ancienne. « La majorité des jeunes hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres garçons ne se perçoivent pas nécessairement comme homosexuels », explique Pascal Menoret. Le partenaire « actif » est l’incarnation de la masculinité, et bisexuel. « Les partenaires passifs sont souvent plus jeunes et sont recherchés pour les plaisirs qu’ils offrent sans risque de grossesse ou de déshonneur familial, précise l’anthropologue. Ils ne sont pas aussi méprisés et mal vus qu’on pourrait s’y attendre et ont parfois beaucoup de pouvoir. Ils sont très demandés dans une société où, en raison des migrations de travail, les hommes sont largement majoritaires et où la grande majorité des femmes est hors de portée. » Les Saoudiens qui dérapent dans tous les sens du terme édifient ainsi, rodéo après rodéo, une culture dissidente, aux antipodes du grand roman national : ils pulvérisent les codes vestimentaires et sexuels ; ils insistent sur la forme physique et la minceur dans une société où l’obésité est endémique ; et ils contestent l’espace urbain policé que les princes, les urbanistes et les promoteurs ont créé après le boom pétrolier. Le monde des rodéos n’est pas habité de gladiateurs et de spectateurs avides de pain, de jeux et de testostérone, comme l’insinuent les apparences. Mais par une communauté de seigneurs et de vassaux en quête de puissance et de prestige. Qui cherchent à « s’élargir l’âme », dit joliment un texte anonyme à leur gloire. « Il s’agit de produire les figures les plus élégantes, les figures dont le panache attirera le plus grand nombre de fans », explique Pascal Menoret. Pour cela, ils forment une société savamment organisée et hiérarchisée. Autour des seigneurs gravite la clique de supporters. Ce sont eux qui se débrouillent, légalement ou pas, pour fournir les voitures. Ce sont eux qui paradent autour du champion à grand renfort d’appels de phare pour attirer les foules vers la séance de rodéo à venir, et qui se dispersent au besoin si une patrouille de police vient à surgir, en brouillant les pistes pour permettre au leader de s’enfuir. Mais devenir membre du groupe est un privilège auquel tous n’ont pas accès. Il a fallu six mois à Rakan pour se faire admettre dans le cercle rapproché de Bubu, l’un des pilotes stars des années 1990. Six mois pour grimper jusqu’au sommet et écarter les soupçons (il est bon élève, c’est suspect) dans un milieu propice à la paranoïa, grâce notamment à l’amitié qu’a nouée sa mère avec celle du pilote au centre d’alphabétisation. A quoi ça tient ! Plus Pascal Menoret nous en révèle les secrets, plus le rodéo apparaît comme un monde assez familier, avec son seigneur, ses processions spectaculaires, ses légendes héroïques, ses martyrs (les accidents sont nombreux) et sa production artistique florissante à travers les nombreux poèmes dédiés aux voitures. Autrement dit, un système de pouvoir féodal, des joutes, des mythes, des héros et des chansons de geste. L’un des interlocuteurs de Pascal Menoret parle d’« Etat dans l’Etat ». J’en perçois bien davantage le côté chevaliers de la Table ronde. Sans la quête du Graal. Oui, le rodéo est au carrefour de toutes les formes de contestation de l’ordre social saoudien (vestimentaire, sexuel, matérialiste, nationaliste). Oui, il représente « un défi ouvert au monopole proclamé de l’Etat sur la représentation de la société saoudienne » via les vidéos postées sur YouTube, comme l’écrit Pascal Menoret : « Elles bouleversent l’image convenue du pays comme nation profondément religieuse où le crime est minimal et la dissidence inconnue. Elles montrent au monde que l’Etat ne contrôle pas les espaces publics des grandes villes saoudiennes : la capitale elle-même est hors de contrôle ». Mais cette contestation n’a d’autre but qu’elle-même. Tout, dans le récit de Pascal Menoret, rappelle irrésistiblement La Fureur de vivre. Non pas tant en raison de la course en voiture mythique du film qu’en raison du titre anglais, Rebel without a cause, qui rend parfaitement compte de cette réalité saoudienne. Alors, les rodéos sont-ils l’expression de l’anomie et de la désespérance sociale qui règnent au pays des Saoud, ou portent-ils en germe la sédition d’une génération qui a le sentiment que son avenir lui a été volé et ne croit plus aux promesses de la Famille ? La réponse diffère selon que l’on est d’accord, ou non, avec George Orwell pour dire que « la moindre plaisanterie est en elle-même une petite révolution ». Car les mfahhatin ont l’humour féroce. En pleine guerre du Golfe, un prince royal à l’âme lyrique compose ce poème à la gloire de la grande nation saoudienne : Lève la tête, tu es Saoudien ! Ta valeur traverse les frontières : Tu n’as pas d’équivalent en ce monde, Les autres sont déficients et toi tu es supérieur. Les fans de rodéos passent leur temps à citer l’ode en se bidonnant et en rappelant le léger écart entre leur dèche et la belle histoire de développement harmonieux que se raconte le régime. Ils lui préfèrent de loin la parodie concoctée par un jeune Saoudien en verve : Baisse la tête, tu es Saoudien ! Sois dominé, esclave, chien, Ne fais pas le moindre effort : Sois tranquille et reste au pieu Puisque tu as tout ce que tu veux… Si Orwell a raison, il y a sûrement de l’insurrection dans l’air d’Arabie. Un soir, au cours d’une rencontre avec un groupe de mfahhatin, se déroule l’une des scènes les plus frappantes du livre de Pascal Menoret. La discussion est un peu ennuyeuse, certains se piquent de théoriser leur propre passion et d’embrumer le chercheur. Jusqu’à ce qu’un garçon qu’on surnomme « le pou » se lève, danse en se tortillant et en se frottant à ses compères. Avant de hurler : « Je hais l’Arabie saoudite. »La romance entre le pilote de rodéo et son mignon est publiquement célébrée. L’éphèbe monte en voiture aux côtés de son héros, partageant un peu de sa gloire. Et les mfahhatin dédient leurs exploits aux beaux yeux de l’aimé, dont ils écrivent souvent le nom sur un autocollant posé sur la carrosserie.

L’objet fétiche

L’objet fétiche est évidemment une voiture. En l’espèce, la Toyota Camry, dont l’arrivée en Arabie saoudite en 1995 bouleverse le petit monde des rodéos. La berline haut de gamme peut déraper à plus de 220 km/h ; elle devient une légende. « La Camry joue les premiers rôles dans beaucoup de poèmes courts que les pilotes et leurs fans mémorisent, écrivent sur les murs, échangent sur Internet ou par téléphone ou transforment en stickers qu’ils collent sur le pare-brise arrière de leur voiture », écrit Pascal Menoret : Dérape, ô Camry, dérape Valse, ô Camry, valse Ne pleure pas, ô Camry, ne pleure pas Ô Camry, son amour M’a fait oublier mes parents Ô Camry, par Dieu, mes propres parents !A lire aussi

Pour accompagner votre lecture, je vous conseille un petit cocktail fait d’un mélange de non-fiction et de fiction. Coté non-fiction, une bonne introduction est le petit livre de Pascal Menoret paru chez Gallimard en 2010 : L’Arabie, des routes de l’encens à l’ère du pétrole. Il faudra, en revanche, attendre le 22 septembre pour lire L’Arabie saoudite en 100 questions, de l’excellente spécialiste française Fatiha Dazi-Heni (chez Tallandier). Pour pénétrer plus avant dans la question politique, le meilleur livre en français est à ce jour celui de Stéphane Lacroix : Les Islamistes saoudiens – une insurrection manquée, paru aux PUF en 2010. Et, sur la question des femmes, précipitez-vous sur le travail remarquable, passé beaucoup trop inaperçu, d’Amélie Le Renard : Femmes et espaces publics en Arabie saoudite (Dalloz, 2011). Pour les anglophones, les travaux de Madawi Al-Rasheed sont incontournables : Muted Modernists: The Struggle Over Divine Politics in Saudi Arabia (Hurst, 2015) et A History of Saudi Arabia (Cambridge University Press, 2010). Côté fiction, le magnifique Villes de sel, du grand romancier saoudien Abdul Rahman Mounif, vaste fresque en 5 tomes sur les mutations sociales engendrées par la découverte du pétrole dans la Péninsule. Seul le premier tome, L’errance, est paru en français, chez Actes Sud, en 2013. Et l’incroyable récit à cru d’Abduh Khal, lauréat du Booker Prize arabe : Les Basses œuvres, paru chez Books éditions, en 2014 sont une plongée obsédante dans l’enfer saoudien.Prochain rendez-vous le 26 mai, avec des êtres qui portent vaillamment le deuil d’une bibliothèque. L’occasion où jamais de rappeler à quel point les livres et la vie, ça va ensemble.