Freeman Dyson, savant iconoclaste

Publié dans le magazine Books n° 92, novembre 2018. Par Michel André.

Pionnier de la physique quantique puis de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, concepteur de projets excentriques, le physicien anglo-américain est aussi un littéraire, convaincu qu’il y a d’autres sources de savoir humain que la science.

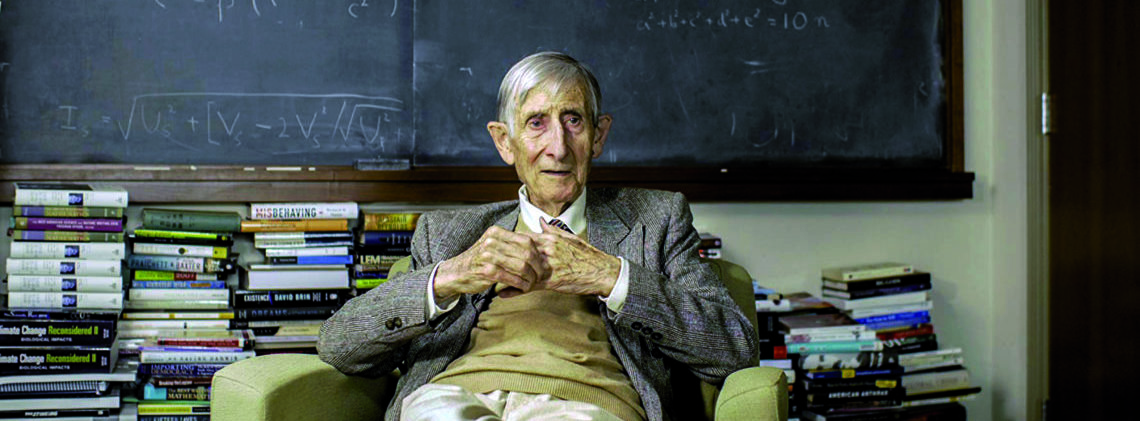

Freeman Dyson (ici en 2016 dans le documentaire Space Dreamer). Le public a découvert son allure singulière, avec son nez aquilin et ses grandes oreilles pointues qui lui donnent l’air d’un elfe.

Ses positions sceptiques sur le changement climatique ont fait scandale

Les livres de Dyson se distinguent par la clarté, la simplicité et l’extrême lisibilité de leur style, qui permet à leur auteur de synthétiser en quelques lignes lumineuses des problèmes complexes ou d’énoncer des vérités parfois mal perçues, comme dans cette réflexion au sujet de théories proposées par des savants renommés qui se sont révélées erronées : « La science se compose de faits et de théories. […] Les faits sont censés être vrais ou faux. Ils sont découverts par l’observation ou l’expérimentation. Un scientifique qui affirme avoir découvert un fait qui se révèle être faux sera jugé sévèrement. […] Les théories [...] sont de libres créations de l’esprit humain destinées à décrire notre compréhension de la nature. Parce que celle-ci est incomplète, les théories sont provisoires. [...] Un scientifique qui invente une théorie qui se révèle être fausse sera jugé avec indulgence. » On trouve sous sa plume des idées plus étonnantes, qui consistent souvent à défendre des positions à contre-pied de l’opinion générale. Sur l’origine de la vie sur Terre, par exemple, contre la théorie largement admise que celle-ci est née avec le mécanisme de réplication des gènes et de l’ADN, il soutient la thèse minoritaire que le métabolisme cellulaire a précédé l’apparition des premiers génomes. Quand la recherche de la vie extraterrestre tend à se concentrer sur les planètes d’autres systèmes solaires de notre galaxie ou d’autres galaxies, il préconise d’en traquer les traces dans les comètes et les astéroïdes, où elle est plus facilement détectable et s’est sans doute plus probablement développée. C’est aussi sur ces corps célestes de petite taille qu’il recommande de faire nous-même prospérer la vie, en y plantant ce qu’on appelle des « arbres de Dyson » : des végétaux génétiquement manipulés pour y croître et fournir un écosystème habitable par l’homme. Dans un article sur les moyens de détection de l’existence d’organismes intelligents en dehors du système solaire, inspiré par une idée trouvée dans le roman de science-fiction d’Olaf Stapledon Créateur d’étoiles, il proposera un des concepts les plus fameux auxquels son nom est associé : celui d’une gigantesque structure établie par une civilisation extrêmement avancée autour d’un astre pour recueillir son énergie et y vivre, biosphère artificielle constituée d’un essaim discontinu d’objets en orbite baptisée « sphère de Dyson » dans la littérature d’anticipation et la série télévisée Star Trek. Ailleurs, se projetant des milliards d’années dans l’avenir, il examine la question du devenir de la vie et de l’intelligence aux derniers moments d’existence de notre univers. Sa conclusion est que leur persistance est possible sous une forme exotique qui ne serait pas celle d’organismes de chair et de sang, à condition toutefois que la vie soit de nature analogique et non numérique (ce qui exclut le transfert des états mentaux sur le silicium envisagé par les transhumanistes) et que l’Univers soit en expansion linéaire, non pas accélérée, une hypothèse qui ne fait pas l’unanimité. Parmi les positions de Dyson les plus controversées figurent celles qu’il a prises sur le changement climatique, et qui ont fait scandale lorsqu’il les a exposées publiquement en 2008 et 2009. Sans nier le phénomène d’augmentation du CO2 dans l’atmosphère, qu’il est d’ailleurs l’un des premiers à avoir étudié, il affirme qu’il est impossible d’en déterminer exactement les conséquences, parce que les modèles climatologiques s’appuient sur des connaissances incomplètes et ne prennent pas suffisamment en compte les interactions de l’atmosphère et de l’écosystème végétal. Il souligne aussi qu’elles ne seront pas toutes négatives. Au plan pratique, sa thèse est qu’il serait possible d’absorber une bonne partie du CO2 atmosphérique en plantant massivement des espèces végétales manipulées génétiquement pour accroître les besoins de leur métabolisme en dioxyde de carbone. Sur le plan philosophique, opposant les « humanistes », au nombre desquels il se compte, et les « environnementalistes », il affirme que « l’environnementalisme a remplacé le socialisme comme religion profane ». Ses détracteurs ont tendance à lui reprocher son optimisme, un trait de caractère qu’il se reconnaît volontiers et attribue au fait d’avoir survécu aux horreurs de la crise économique des années 1930 et aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale.Le goût du paradoxe de Freeman Dyson

Dyson place beaucoup d’espoir dans les biotechnologies, qu’il voit jouer au XXIe siècle un rôle comparable à celui des technologies de l’information au XXe siècle. S’il insiste par moments sur la nécessité de limiter les altérations du patrimoine génétique au monde végétal, à d’autres il évoque en ne plaisantant qu’à moitié la possibilité, pour chaque famille, de fabriquer ses animaux domestiques ou de compagnie (ou des dinosaures jouets) à l’aide d’outils de manipulation de l’ADN, ainsi que la perspective d’une diversification délibérée de l’espèce humaine en une série de sous-espèces anatomiquement et physiologiquement différentes, qui essaimeraient dans l’Univers. Contrairement à beaucoup de ses collègues, Dyson ne cherche pas à étendre les lois gouvernant le monde quantique à la totalité de la réalité physique. Comme Bohr, il pense que les descriptions classique et quantique du monde sont toutes deux recevables et complémentaires. Il s’accommode parfaitement de la coexistence de la relativité générale – théorie de la gravitation, de l’espace et du temps – et de la mécanique quantique – théorie des interactions physiques à l’échelle atomique et subatomique –, et il considère avec scepticisme la théorie des cordes qui vise à les unifier dans un cadre unique. Mais, sur un plan plus général, il est extrêmement ouvert. Dans un article traitant de la théorie du « multivers » de Hugh Everett reprise par David Deutsch, une des théories d’univers multiples, purement spéculatives, aujourd’hui proposées par certains physiciens, il écrit significativement : « Je mets des limites étroites à la science, mais je reconnais qu’il y a d’autres sources de savoir humain que la science. Ces autres sources sont la littérature, l’art, l’histoire, la religion et la philosophie. Le multivers a sa place en philosophie et en littérature. » À la différence de son ami physicien Steven Weinberg, athée convaincu et militant, Dyson a une vision spirituelle du monde. Il considère avec sympathie le principe anthropique sous sa forme forte, selon lequel il n’est pas fortuit que les constantes physiques soient exactement celles qui sont nécessaires pour permettre la vie dans l’Univers. S’il fallait le situer au plan théologique dans la nomenclature du biologiste et athée de choc Richard Dawkins, fait judicieusement remarquer Phillip Schewe, ce serait quelque part entre le panthéisme et une forme de déisme pour lequel Dieu serait une sorte de conscience collective cosmique. Avec le goût du paradoxe qui le caractérise, Dyson se déclare toutefois « chrétien pratiquant mais non croyant ». À ses yeux, la religion est moins un corps de doctrine qu’un style de vie. Dans l’ensemble, sa vision de la science est organisée autour d’une série d’oppositions binaires : « oiseaux » qui survolent de grands champs de savoir et « grenouilles » qui sautent de problème en problème, « hérissons » qui connaissent une seule grande chose et « renards » qui connaissent beaucoup de choses (un couple emprunté au poète grec antique Archiloque et popularisé par le philosophe Isaiah Berlin), théories et modèles, révolutions scientifiques fondées sur de nouveaux concepts et celles qu’engendrent de nouveaux outils, technologies grises (informatique) et vertes (biotechnologie). Dans le même esprit, il oppose la vision de la guerre, de l’éducation, de l’histoire et de la science de Napoléon (du haut vers le bas) et celle de Tolstoï (du bas vers le haut). S’il admet que les deux termes de toutes ces oppositions sont nécessaires, son cœur penche chaque fois pour le second. Il défend aussi les amateurs contre les professionnels (par exemple en astronomie), les petits projets spatiaux d’initiative privée contre les projets pharaoniques des États, les détecteurs passifs de rayons cosmiques contre les accélérateurs de particules géants. Dyson a souvent affirmé que les choses les plus importantes dans sa vie étaient, dans cet ordre, « la famille, les amis et le travail ». On aurait tort de voir là une coquetterie. Marié une première fois avec une brillante mathématicienne à la forte personnalité, une seconde fois avec une jeune femme allemande au caractère plus conforme à ce qu’il attendait d’une épouse, il est profondément un « homme de famille ». Les deux enfants issus de sa première union, les quatre filles qu’il a eues de son second mariage, la fille de sa première femme à laquelle il était très attaché et ses nombreux petits-enfants jouent un rôle central dans son existence. De tous les textes réunis dans un de ses recueils d’essais, son favori, n’hésite-t-il pas à déclarer, est une courte méditation intitulée « Sur les enfants et les petits-enfants », dans laquelle il évoque les héros enfantins des célèbres romans de Richard Hugues (Un cyclone à la Jamaïque) et de William Golding (Sa Majesté des mouches), à la fois « impitoyables et attachants » (4). À l’instar du neurologue Oliver Sacks, qui était devenu son ami et un de ses correspondants réguliers, il a par ailleurs notoirement « le don de l’amitié ». Sa clarté d’expression, ses idées peu banales et son humour pince-sans-rire ont fait de Freeman Dyson, autrefois adolescent timide puis jeune homme réservé, un conférencier apprécié. Ses entretiens filmés donnent de lui l’image d’un homme aimable et charmant, authentiquement modeste dans un milieu connu pour être un bruyant concert d’ego. Ces entretiens ont familiarisé le public américain avec son débit étrange, marqué par des hésitations et des temps d’arrêt au terme desquels sortent de sa bouche des phrases parfaitement formées, et ont fait découvrir son apparence singulière, dont l’âge n’a fait que renforcer les aspects les plus frappants : des costumes stricts en tweed ornés de cravates flamboyantes ou multicolores, un visage maigre et allongé d’où saillent un nez aquilin et de longues oreilles pointues qui lui donnent l’air d’un elfe ou d’un faune, des yeux ronds et brillants et un regard direct et intense sous des mèches de cheveux en désordre qui l’ont fait comparer à un vieil oiseau, un sourire à la fois enfantin et malicieux. Peu d’observateurs ont relevé à quel point, établi depuis plus de soixante-dix ans aux États-Unis, il n’a cessé d’être profondément britannique par de nombreux traits : sa passion pour l’indépendance d’esprit, son attrait pour « les idées étranges et les gens bizarres », son goût de la poésie, son amour de la nature et des paysages façonnés par l’homme, sa conception de la religion comme instrument de lien social, sa fascination pour la magie de l’enfance, le merveilleux et le fantastique. Les auteurs qu’il cite le plus volontiers sont, avant les grands romanciers russes, Shakespeare, Milton et William Blake. Sous sa plume, les références sont fréquentes aux biologistes J. B. S. Haldane et J. D. Bernal ou à l’écrivain H. G Wells, tous les trois socialistes, préoccupés par l’avenir de l’humanité dans un monde dominé par la technique, et britanniques. Anglais, Freeman Dyson l’est, enfin et surtout, par son attachement aux faits et au savoir pratique, son peu de sympathie pour les grandes constructions théoriques et son approche empirique de la connaissance, qui en font l’héritier de toute une tradition remontant à Francis Bacon, dont il reprend volontiers, en les reformulant en langage moderne, les idées clés : la science ne peut être que réaliste, rigoureuse et basée sur l’expérimentation, sa vocation est l’amélioration de l’humanité, et les savants doivent rester modestes dans leurs prétentions, parce que la nature aura toujours plus d’imagination que nous. — Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié en 2008 Le Cinquantième Parallèle. Petit essai sur les choses de l’esprit (L’Harmattan). — Cet article a été écrit pour Books.Notes

1. Payot, 1986.

2. Selected Papers of Freeman Dyson with Commentary (American Mathematical Society, 1996).

3. L’histoire du projet Orion a été racontée par George Dyson, le fils de Freeman Dyson dans Project Orion (Penguin Books, 2003).

4. Birds and Frogs (World Scientific, 2015).

Pour aller plus loin

LIVRES

De Freeman Dyson :

- Portrait du scientifique en rebelle (Actes Sud, 2011).

- La Vie dans l’Univers. Réflexions d’un physicien (Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 2009).

- Le Soleil, le génome et Internet (Flammarion, 2001).

Sur Freeman Dyson :

- Maverick Genius: The Pioneering Odyssey of Freeman Dyson, de Phillip Schewe (Thomas Dunne Books, 2013).

VIDEOS

- Ses entretiens sur le site Web of Stories : bit.ly/entretiensdyson

- Sa conférence TED sur la vie extraterrestre : bit.ly/confTED