Du bon usage du cannibalisme

Publié dans le magazine Books n° 20, mars 2011. Par Jenny Diski.

Tabou d’entre les tabous, le cannibalisme n’a cessé de hanter l’imaginaire de l’humanité, fascinant le sauvage refoulé qui est en nous. Surtout, il n’a cessé de féconder la pensée moderne, en éclairant sous un jour cru notre rapport à l’autre, à la nature et à la société. Sans mangeurs d’hommes, la réflexion sur l’État, la liberté ou le colonialisme ne serait pas ce qu’elle fut depuis les Lumières.

Seuls quelques voyageurs avaient vu ces monstres, des mangeurs d’hommes

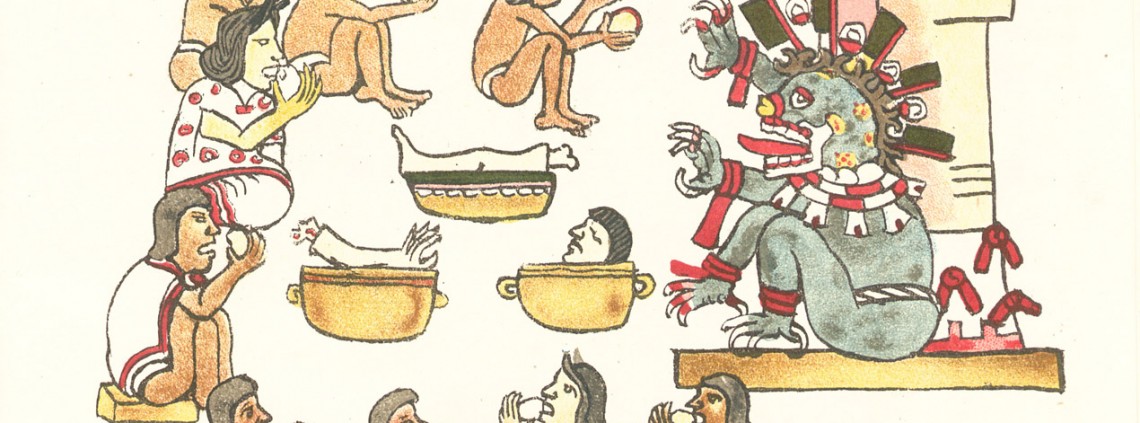

Hobbesien assumé, Avramescu paraît regretter la disparition du cannibale d’avant les Lumières : « L’anthropophage était une créature inflexible qui révélait la loi d’une nature rude et profonde. À ce titre, sans doute a-t-il quelque chose à dire sur nous, êtres d’une époque où la nature n’est plus guère qu’une source de pittoresque. » Le cannibale des chroniques racontait à l’origine l’histoire de ce qui existait au-delà du monde connu. L’état sauvage et l’état civilisé restaient distincts. Seuls quelques voyageurs avaient vu ces monstres, des hommes mangeurs d’hommes, comme ils disaient. Sur les cartes, on les localisait sur les espaces vides, et on les évoquait dans le même souffle que les monopodes et autres créatures cynocéphales qui vivaient aussi hors du monde civilisé. Marco Polo parle des cynocéphales et des cannibales. Christophe Colomb écrit que les mangeurs d’hommes du Nouveau Monde ont bel et bien des têtes de chien. Peut-être est-ce d’ailleurs à lui qu’ils doivent leur nom : il comprenait « cannibale » quand on lui disait « caraïbes », paraît-il. Pour l’essentiel, les anthropophages d’ailleurs étaient des créatures tout droit sorties de récits de voyages fanfarons, pleins de verve et d’inventivité, une source désormais tarie, à l’ère des vols long-courriers, des téléphones portables et de Twitter. Avant les Lumières, déjà, on doutait au demeurant de la véracité de ces descriptions, ou des interprétations que les écrivains-voyageurs tiraient de ce qu’ils prétendaient avoir vu. Avramescu cite ainsi l’exemple d’un émissaire du pape en Chine, défendant une conception fort moderne pour le XIVe siècle : « La vérité […] c’est qu’il n’existe pas de peuple de ce type, même s’il peut y avoir ici ou là un monstre. » Le cannibale fut très utile pour l’expérience de pensée de Hobbes sur la violence à l’état de nature. La guerre de tous contre tous ne saurait être nulle part aussi violente que lorsque les individus présociaux s’entre-dévorent. Et, s’ils se conduisent ainsi, c’est que « tous ont le droit à tout », y compris à la chair du plus faible. En logique, un contrat était nécessaire pour assurer la survie de l’espèce humaine. Comment une société de cannibales pourrait-elle se perpétuer ? La multitude aurait tôt fait de laisser place à un seul, affamé de surcroît, les autres ayant été mangés. Le cannibale est un sauvage dénué de raison, un homme de nature, l’opposé même des êtres civilisés qui s’interrogent sur lui. Ceux-ci commencent d’ailleurs à se demander s’il n’est pas de leur devoir moral de soumettre ces sauvages et de les détourner des crimes qu’ils perpètrent contre la nature, tout en s’appropriant par la même occasion leurs terres et leurs ressources. Le cannibale est un concept très fécond pour le conquistador qui se veut en paix avec Dieu. Robinson Crusoé, après avoir tremblé face à la réalité de leur existence, s’interroge sur le droit de déclarer la guerre aux cannibales. Et il finit par conclure que les « barbaries » des Espagnols contre les Indiens d’Amérique sont injustifiables : « Ces gens étaient très innocents », quand bien même ils avaient « dans leurs coutumes des rites sanguinaires et barbares, comme celui de sacrifier des êtres humains à leurs idoles ». Mais le comportement des Espagnols n’était qu’une « simple boucherie, révélatrice d’une cruauté sanguinaire et contre-nature, injustifiable au regard de Dieu comme de l’homme ». Crusoé, coincé sur son île pendant plus d’un quart de siècle, parvient à prendre du recul par rapport aux mœurs locales. Montaigne est parvenu à la même conclusion : « Je pense qu’il y a plus de barbarie à manger un homme vivant, qu’à le manger mort, à deschirer par tourments et par gehennes un corps encores plein de sentiment, le faire rostir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux (comme nous l’avons non seulement leu, mais veu de fresche memoire, non entre des ennemys anciens, mais entre des voysins et concitoyens, et qui pis est, soubs pretexe de pieté et de religion), que de le rostir et manger aprez qu’il est trespassé (1). » Locke et Rousseau se penchèrent également sur le cas du cannibale, voyant notamment en lui le redresseur des maux d’un monde corrompu. Dans cette veine, le père Labat justifie le cannibalisme, dans son Voyage […] aux Isles de l’Amérique, comme « une action toute extraordinaire chez ces peuples : c’était la rage qui leur faisait commettre ces excès ; parce qu’ils ne pouvaient se venger pleinement de l’injustice que les Européens leur faisaient subir en les chassant de leurs terres, qu’en les faisant périr, quand ils les prenaient, avec des cruautés qui ne leur sont pas ordinaires, ni naturelles (2) ». Et Jonathan Swift s’illustra, avec son humour noir habituel, en proposant aux Irlandais de manger leurs propres enfants pour conjurer la famine causée par les propriétaires terriens anglais et en suggérant qu’un bébé bien nourri au sein ferait un excellent repas pour les propriétaires eux-mêmes, « puisqu’ils ont déjà dévoré la plupart des parents (3) ». Avramescu cite également le Dictionnaire philosophique de Voltaire (à l’entrée « Résurrection ») : « Les hommes et les autres animaux sont réellement nourris et reçoivent leur croissance de la substance de leurs prédécesseurs. Le corps d’un homme réduit en poussière, répandu dans l’air et retombant sur la surface de la terre, devient légume ou froment. […] Et il se trouve qu’il n’y a aucun de nous qui n’ait avalé une petite portion de notre premier père. C’est pourquoi on a dit que nous étions tous anthropophages (4). »Chez Sade, une expression du désir

Les premiers communistes et Sade trouvèrent naturellement beaucoup de bon dans les sociétés cannibales : l’idée que la possession de son propre corps puisse être niée et devenir une denrée alimentaire pour un camarade affamé plut à ceux qui considéraient que la propriété, c’est le vol. Pour Sade, manger l’autre, cet aliment interdit entre tous, est une parfaite expression de désir, de liberté et de fusion. Son héros russe, l’ogre Minski, discourt ainsi sur les mœurs des Africains, qu’il compare à celles des Américains, des Européens et des Asiatiques : « Ayant tué des hommes à la chasse avec les premiers, ayant bu et menti avec les seconds, ayant beaucoup foutu avec les troisièmes, je mangeai des hommes avec ceux-ci. J’ai conservé ces goûts : tous les débris de cadavres que vous voyez ici ne sont que les restes des créatures que je dévore (5). » Reste que, malgré les expériences de pensée sophistiquées et le relativisme des philosophes de la Renaissance et des Lumières, l’horreur viscérale qui saisit Crusoé à la vue de cannibales se délectant de chair humaine n’est pas très éloignée de la fascination des tabloïds pour Armin Meiwes, ou des frissons de dégoût ravi qu’éprouve le public quand Hannibal Lecter, le psychopathe de Hannibal, plonge la main dans le crâne de son hôte pour en extraire la cervelle qu’il s’apprête à lui servir au beurre noir. Le cannibalisme n’est pas seulement un outil intellectuel pour discuter de science politique. Le côté tabou semble très fort. Coucher avec des parents et se repaître de l’un des siens demeurent des délices interdits que nous contemplons, avides et fascinés, aux rares moments où ils surgissent. Le sauvage refoulé qui sommeille en nous serait toujours dangereusement tapi dans notre inconscient, ne demandant qu’à être titillé, horrifié et excité par ceux chez qui le refoulement a échoué, si l’on en croit Freud. Je n’ai pas encore été mise à l’épreuve, mais je suis d’accord avec Montaigne : je ne suis pas vraiment horrifiée à l’idée d’être mangée, sous réserve d’être morte à ce moment-là. Et manger quelqu’un d’autre (là encore, à supposer qu’il soit mort) à seule fin de survivre, et dès lors qu’il n’y a rien d’autre à se mettre sous la dent, ne me plonge pas dans des abîmes de perplexité morale. Il semble toutefois que beaucoup frémissent à l’idée d’être confrontés au cannibalisme. Par exemple, les jeunes rugbymen uruguayens, dont l’avion s’est écrasé dans les Andes en 1972, ont eu du mal à accepter l’idée de manger des morceaux des passagers qui n’avaient pas survécu au crash. Leur catholicisme semble avoir primé sur tout le reste : j’aurais pourtant cru que c’eût été le cadet de leurs soucis, le concile de Trente ayant affirmé avec force, au milieu du XVIe siècle, la transsubstantiation du pain et du vin de l’eucharistie en la chair et le sang du Christ. Ils pratiquaient donc le cannibalisme depuis l’enfance. Mais le sens pratique prévaut probablement aujourd’hui : si macabre que cela puisse être, il est raisonnable de manger quelqu’un pour ne pas mourir de faim, dès lors qu’on le choisit équitablement. Dans l’histoire comme dans les fictions, le cannibalisme s’est très souvent produit en mer, où l’on a vu émerger une sorte de droit coutumier : le canot de sauvetage est un lieu où l’on tire au sort pour décider qui mangera et qui sera mangé. En 1884, trois naufragés de La Mignonette furent reconnus coupables de meurtre et condamnés à être pendus. Ils avaient tué et mangé le mousse qui se trouvait avec eux sur le radeau. On les accusa, précise Avramescu, non pas d’avoir mangé leur compagnon, ni même de l’avoir tué, mais de « n’avoir pas pris la peine de tirer au sort pour désigner la victime. Plutôt que d’agir ainsi, ils tuèrent le plus faible d’entre eux ». N’étant guère intéressé par la question de la véracité des histoires de cannibalisme, Avramescu ne cite pas l’ouvrage de William Arens, The Man-Eating Myth (« Le mythe du mangeur d’hommes », non traduit en français), paru en 1979 et qui continuait de faire bien des remous au milieu des années 1980 dans le monde tourmenté de l’anthropologie, alors écartelé entre ses origines impérialistes et une culpabilité marxienne à l’égard de sa propre histoire. Hormis des incidents isolés et insignifiants liés à la folie ou à la faim, le monde n’a jamais connu le cannibalisme, assurait Arens, balayant d’un même revers de main une bonne partie des documents anthropologiques et la foi dans le sujet. Ayant examiné divers récits, il découvrit que tous étaient des histoires de seconde main, sans témoin ni preuve, ou des légendes racontées par une tribu sur une autre : des événements que l’on colportait avec la certitude que les anthropologues occidentaux ne demandaient qu’à entendre parler de ces actes qui les horrifiaient. Les mêmes tribus, découvrit Arens au cours de son travail sur le terrain, tenaient les Blancs, à commencer par Arens lui-même, pour des mangeurs d’hommes, en partie parce qu’ils étaient autres, et qu’il est dans la nature de l’autre de commettre l’abominable ; mais aussi parce que, convertis au christianisme, ils savaient de source sûre que la pratique était dans les coutumes de l’homme blanc. Dans son Histoire naturelle de la religion, Hume cite le cas d’un prisonnier turc converti au christianisme que l’on interroge : « Combien de dieux y a-t-il ? Aucun, répond-il. […] Vous n’avez cessé de me dire qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Et je l’ai mangé hier. »Les juteuses tourtes de Mrs. Lovett

Bien avant les doutes radicaux d’Arens, sir John Barrow avait rendu compte, en 1836, d’un travail de première main sur les restes d’un festin cannibale. « Nous ne sommes pas le moins du monde disposés à contester la véracité du témoignage de Mr. Earle, écrivait Barrow, mais nous aimerions avoir des preuves claires qu’il n’a pas été grugé. » La vision d’anthropologues bien intentionnés mais au mode de pensée terriblement colonial et en permanence « grugés » hantait l’anthropologie dans les années 1970. Le livre d’Arens était le manuel du nouveau masochisme repentant de la discipline. Étudiant moi-même l’anthropologie à l’époque, je n’ai jamais bien su que faire des preuves archéologiques apparemment assez solides des sacrifices et du cannibalisme aztèques, mais qui sait à quel point les chercheurs peuvent se tromper (6) ? Peut-être vaut-il mieux, après tout, rechercher le cannibale théorique dans l’histoire, la littérature et les rêves. Cela promet d’être plus amusant. Dans les diverses représentations de Sweeney Todd, dans Le Diabolique Barbier de Fleet Street, c’est le cannibale qui est l’offensé. Sweeney Todd expédie ses victimes chez Mrs. Lovett, laquelle en fait des tourtes vendues à une clientèle qui ne se doute de rien : « Ce n’est pas le consommateur cannibale qui menace la civilisation, écrit Kristen Guest, mais plutôt la marchande perfide qui évalue la vie humaine à son poids en livres. Ainsi, renversant la vision dominante coulant les classes inférieures dans le rôle de l’autre menaçant, la pièce bat en brèche la désignation des pauvres comme “sauvages” cannibales, en présentant les “cannibales” involontaires en victimes de la cupidité capitaliste (7). » Ainsi pouvons-nous dormir en paix, tous à la fois anthropophages et anthropophagisés, sauf ceux d’entre nous qui sont autophages. Mais c’est une tout autre histoire. Cet article est paru dans la London Review of Books le 6 août 2009. Il a été traduit par Pierre-Emmanuel Dauzat.