Coco Chanel, portrait d’une femme hors norme

Publié dans le magazine Books n° 85, septembre / octobre 2017. Par Michel André.

Issue d’un orphelinat en Corrèze, elle sut exploiter les hommes pour œuvrer à l’émancipation des femmes et donner libre cours à son génie. Pas gênée de vivre au Ritz pendant l’Occupation et de flirter avec les nazis, elle relança sa carrière à 71 ans, en conquérant la mode américaine. Itinéraire d’une femme hors norme.

Coco Chanel et le fameux tailleur en tweed

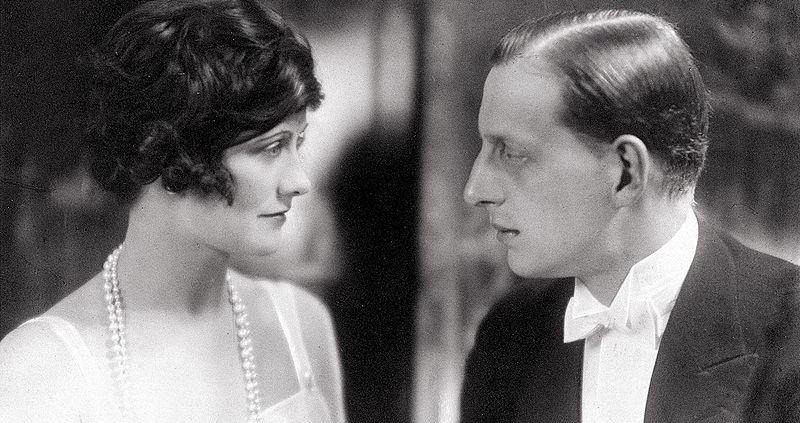

Elle n’avait rien d’une socialiste. Lors de l’arrivée au pouvoir du Front populaire, elle réagit très mal à une grève déclenchée par ses ouvrières, qui réclamaient de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire. Dans le milieu qu’elle fréquentait, l’antirépublicanisme et l’antisémitisme étaient courants. L’illustrateur Paul Iribe, avec qui elle eut une liaison brutalement interrompue par son décès – d’une crise cardiaque sous ses yeux – était un nationaliste virulent. Lorsque la guerre éclata, elle décida de fermer son entreprise, pour des raisons sur lesquelles on s’interroge encore. Depuis la publication du livre d’Edmonde Charles-Roux, on n’ignore plus, en revanche, que durant les années d’occupation elle eut une intrigue amoureuse avec un officier allemand, le baron von Dincklage. De mère anglaise et s’exprimant dans un anglais et un français parfaits, il était doté d’une grande prestance et d’un charme incontestable. Une des raisons pour lesquelles Chanel s’était rapprochée des autorités nazies était son inquiétude pour le sort de son neveu André Palasse, auquel elle était très attachée (il a été suggéré qu’il était son fils) et qui se trouvait en captivité. L’affaire est présentée par les biographes les plus indulgents, par exemple Lisa Chaney et Justine Picardie, comme un exemple classique de « collaboration horizontale ». Grâce, notamment, à l’enquête très fouillée menée par le journaliste américain Hal Vaughan, on sait cependant que non seulement Dincklage était un agent de l’Abwehr, le service de renseignement de l’armée allemande, mais qu’il fit recruter Chanel comme espionne. À ce titre, elle ne fut toutefois impliquée que dans une curieuse opération ratée montée par de hauts responsables allemands désireux de négocier, derrière le dos d’Hitler, une paix séparée avec la Grande-Bretagne. Pour ce faire, ils avaient songé à exploiter les bonnes relations de Chanel avec Churchill, qu’elle était censée rencontrer à Madrid (ce qui ne put avoir lieu). Hal Vaughan et, à sa suite, Rhonda Garelick donnent de nombreux éléments d’information permettant de prendre la mesure de la proximité de Coco Chanel avec les forces allemandes. Durant toute l’Occupation, elle fut autorisée à continuer à vivre à l’hôtel Ritz, où elle était installée, au milieu du gratin de l’état-major allemand et de quelques collaborateurs de haut vol. Elle y menait grand train au moment où la plus grande partie de la population française se battait quotidiennement contre les pénuries. Deux épisodes sont particulièrement déplaisants. Sans états d’âme, Chanel a semble-t-il accepté de profiter du pillage des biens juifs. Elle a également cherché à mettre à profit les lois antijuives pour reprendre le contrôle de la société Les Parfums Chanel. Sans succès, parce que les frères Wertheimer avaient pris leurs précautions en utilisant comme prête-nom un homme d’affaires français qui avait travaillé avec Hermann Goering : « Pour le dire simplement, ironise Garelick, les Wertheimer sauvèrent la société des mains des nazis en payant un collaborateur français. » Arrêtée à la Libération, Coco Chanel fut immédiatement relâchée, sur intervention de Churchill, semble-t-il, agissant par amitié mais aussi pour éviter qu’elle ne révèle ce qu’elle savait des relations du duc et de la duchesse de Windsor avec le régime nazi. Elle s’établit en Suisse, où, dans la compagnie régulière de Dinklage, elle vécut de son capital et des revenus que lui procuraient les ventes du Chanel N° 5. En 1954, après dix ans d’exil doré et quinze ans d’absence de la scène de la mode, elle décida de reprendre le travail : parce que l’inactivité lui pesait, qu’il fallait relancer les ventes du Chanel N° 5, en baisse, et qu’elle était enragée de voir la mode parisienne dominée par des couturiers masculins comme Dior, Cardin et Balmain, adeptes du style chargé et décoratif qu’elle avait combattu toute sa vie. À 71 ans, Chanel commença une nouvelle carrière. La première collection présentée rue Cambon ne suscita guère d’enthousiasme. Pour l’essentiel, elle consistait en des variations sur ses thèmes les plus classiques. Or la haute couture était revenue à une esthétique ornementale soulignant de manière très marquée les formes du corps féminin. Chez Chanel, « pas de poitrine, pas de taille, pas de hanches », se lamentait le chroniqueur de L’Aurore. Il en fallait davantage pour faire renoncer Coco, qui s’obstina, avec raison. Dédaigné par la France, son style emballa le public américain, sensibilisé par les magazines Life, Time, Vogue et Harper’s Bazaar. Le succès de Chanel aux États-Unis ouvrit une période prestigieuse. Complété par un chapeau assorti, les célèbres sandales beiges à bout noir qui raccourcissent le pied et allongent la jambe, une blouse légère, le sac en cuir matelassé à chaîne dorée et un collier de plusieurs rangs de perles ou de pierres colorées, le fameux tailleur en tweed à jupe droite et jaquette gansée à quatre poches (4) devint l’uniforme de la femme moderne distinguée alliant, dit l’historienne de la mode Anne Hollander, « simplicité, confort et classe avec une touche de luxe sexy et barbare ». Chanel habilla, à l’écran ou à la ville, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau, Romy Schneider, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Brigitte Bardot, Jacqueline Kennedy, Claude Pompidou et bien d’autres célébrités. Horst P. Horst et Cecil Beaton vinrent la photographier rue Cambon, où ses collections étaient présentées par un bataillon de jeunes beautés souvent issues de la bonne société. Beaucoup ressemblaient physiquement à Coco, et certaines, comme Marie-Hélène Arnaud, devinrent des amies suffisamment proches pour raviver les rumeurs persistantes d’un goût de Chanel pour les femmes. La dernière partie de sa vie personnelle fut moins heureuse. Son caractère naturellement peu amène se durcit encore. L’évolution de la mode l’exaspérait et elle ne tarissait pas de sarcasmes au sujet de la minijupe, à ses yeux l’apothéose du mauvais goût, parce que le genou est une articulation le plus souvent vilaine qu’il ne convient pas d’exhiber. Beaucoup de ses amis et de ses amants ayant disparu, elle se retrouva confrontée à la solitude. Elle se réfugia dans le travail, imposant à ses collaborateurs un rythme épuisant. « À mesure que le monde de ses amis et de ses intimes se rétrécissait, note Rhonda Garelick, elle donnait l’impression d’imposer à ceux qui l’entouraient des exigences de plus en plus fortes et de devenir de plus en plus dominatrice. Sans personne pour la contrôler, elle se transforma en une caricature d’elle-même, physiquement et émotionnellement. » Toujours mince et souple pour son âge, elle avait néanmoins les mains déformées par l’arthrose. Pour masquer les ravages du vieillissement sur son visage, elle se maquillait de manière de plus en plus outrancière. Encore capable de faire tomber sous son charme des hommes bien plus jeunes qu’elle, elle était trop réaliste et avait trop de fierté pour s’illusionner : « Un homme vieux ? Quelle horreur ! Un homme jeune ? Quelle honte ! » Elle finit tout de même par nouer une relation d’amitié amoureuse avec son majordome, à qui elle proposa même de l’épouser (il déclina).Un empire et une légende

Le tableau de ses dernières années est poignant. Terrifiée à l’idée de se retrouver seule dans sa chambre du Ritz, elle retenait ses amis pour d’interminables conversations, les noyant dans un flot ininterrompu de paroles. Pour lutter contre l’insomnie, elle s’administrait depuis de longues années des piqûres d’un hypnotique à base de morphine. En raison des crises de somnambulisme dont elle souffrait de plus en plus fréquemment, elle demanda à être attachée la nuit à son lit. Elle mourut à 87 ans, un dimanche soir, pensant aller travailler le lendemain matin. La maison Chanel sombra durant plusieurs années dans une confortable torpeur, continuant à engranger d’énormes profits sans que ses produits suscitent beaucoup d’excitation. Pour redonner à la marque l’élan de la jeunesse, Pierre Wertheimer engagea en 1983 comme directeur artistique le flamboyant Karl Lagerfeld, qui travaillait alors pour Patou, Fendi et Chloé. La décision surprit : si quelqu’un semblait naturellement taillé pour cette fonction, c’était plutôt Yves Saint-Laurent, que Chanel avait occasionnellement présenté comme son héritier légitime. Mais elle s’avéra la bonne. Depuis des années, Lagerfeld s’intéressait à Chanel et son œuvre lui était familière. En ressuscitant certains aspects de son travail moins connus comme ses robes de soirée des années 1920 et 1930, et combinant de manière inventive, souvent irrévérencieuse il est vrai, la simplicité de ses créations traditionnelles et des éléments d’une modernité agressive, il réussit à refaire de chacune des collections Chanel un événement. Lagerfeld dessine en détail tous ses modèles, tandis que Chanel confectionnait ses vêtements directement sur des mannequins vivants, coupant avec férocité, arrachant vigoureusement des emmanchures, fixant les éléments retaillés avec des épingles, sans pitié pour les jeunes femmes qu’elle obligeait à demeurer debout durant de longues heures et à effectuer divers mouvements de la vie courante, pour vérifier que leur tenue tombait de façon impeccable dans toutes les circonstances. Mais, entre les caractères des deux créateurs, il ne manque pas de points communs : une forte propension à travailler de manière frénétique et à vivre dans le présent, l’horreur du laisser-aller et de la maladie, le refus de vieillir et de penser à la mort, la tendance à falsifier le passé et à se construire un personnage, l’habitude de parler sans arrêt et le goût des mots d’esprit méchants. Chanel, dit très bien la biographe Anka Muhlstein, a créé « un empire et une légende ». Près d’un demi-siècle après sa disparition, l’empire est plus puissant que jamais. Chanel, c’est aujourd’hui une multinationale du luxe exploitant des centaines de boutiques à travers le monde, réalisant un chiffre d’affaires annuel avoisinant les 6 milliards d’euros et un résultat net supérieur à 1 milliard d’euros (5). Toutes les trente secondes, dit-on, un flacon de Chanel N° 5 se vend quelque part sur la planète. Quant à la légende, elle est soigneusement entretenue et plus vivante que jamais. Chez Chanel, le culte de la fondatrice est de rigueur. L’histoire de la vie de Coco, à tout le moins une version approuvée de celle-ci, et celle de ses plus célèbres créations sont enseignées au personnel et utilisées à des fins promotionnelles. Aux innombrables biographies sont venus s’ajouter plusieurs films, dont certains publicitaires, racontant différents épisodes de sa vie. Chanel était une personne compliquée et contradictoire. Une femme qui ne savait compter que sur ses doigts et a vendu sans regrets son entreprise, mais qui était dotée d’un instinct redoutable en affaires. Une championne de l’émancipation des femmes qui a fait sa carrière en s’appuyant sur les hommes, recherchait constamment des compagnons en mesure de la protéger et déclarait emphatiquement : « La fonction d’une femme est d’être aimée […] une femme qui n’est pas aimée n’est pas une femme. » Une opportuniste, avide comme peuvent l’être ceux qui voient dans l’enrichissement une forme de revanche sur la pauvreté, capable pourtant d’incroyables gestes de générosité, essentiellement, il est vrai, à l’égard des artistes et de ses amis (6), et de son propre aveu pour s’attacher la reconnaissance de ceux qu’elle obligeait. Une femme séduisante, drôle et fascinante mais égocentrique, péremptoire et tyrannique, qui se décrivait avec lucidité comme « une personne odieuse ». Les propos d’elle rapportés par Paul Morand, Marcel Haedrich, Claude Delay et Lilou Marquand constituent un curieux mélange de balivernes sur son enfance, de confidences touchantes, de remarques provocatrices, d’observations justes, de jugements pénétrants, de banalités, de brillants paradoxes et de mots cruels. Chanel avait une propension naturelle à dire du mal des gens, notamment à s’en prendre à leur physique, qu’elle avait développée dans la société de son amie et sans doute amante occasionnelle Misia Sert et qui n’épargnait pas ses proches. Sa verve féroce s’exerçait de façon privilégiée aux dépens des autres couturiers. À l’entendre, Poiret « costumait » les femmes, Schiaparelli les « déguisait », Dior les « tapissait ». À l’époque de sa longue liaison tourmentée avec le poète Pierre Reverdy, et avec l’aide de celui-ci, elle avait publié un recueil de maximes. Mais c’est lorsqu’elle renonçait à donner une forme littéraire à ses idées pour s’exprimer de façon naturelle et spontanée qu’elle était le plus éloquente. C’était notamment le cas lorsqu’elle parlait de son métier : « Toute l’articulation du corps est dans le dos ; tous les gestes partent du dos […] un vêtement doit être ajusté quand on est immobile, et trop grand quand on bouge. Il ne faut pas craindre les plis : un pli est toujours beau s’il est utile. » Bien qu’entourée d’artistes, Coco Chanel a toujours vigoureusement soutenu le caractère artisanal de son activité : « La mode n’est pas un art, c’est un métier. » D’un bout à l’autre, son travail est resté gouverné par un principe fondamental, qui explique largement son succès : « Une mode qui ne descend pas dans la rue n’est pas une mode. » Contrairement à beaucoup d’autres couturiers, elle ne détestait pas être copiée, mais voyait au contraire dans l’imitation une forme de reconnaissance et une preuve de réussite. Produit de son époque, grâce à sa capacité à en saisir l’esprit, elle a en retour contribué à donner son visage au monde dans lequel elle vivait. Si tant de livres ont été publiés sur elle, ce n’est pas seulement parce que sa vie a été exceptionnellement romanesque. C’est aussi en raison des liens multiples, complexes et puissants qui unissent sa personnalité, son histoire, son talent, ses créations, l’époque dans laquelle elle a vécu, son image et sa légende. — Cet article a été écrit pour Books par Michel André. Né et vivant en Belgique, ce philosophe de formation a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Il a publié en 2008 Le Cinquantième Parallèle. Petit essai sur les choses de l’esprit (L’Harmattan).Notes

1. L’Irrégulière (Le Livre de poche, 2001).

2. Dans sa version française, l’article de Wikipédia consacré à Chanel met curieusement le passage portant sur son séjour à Aubazine au conditionnel, au motif

que l’authenticité de cet épisode a été contestée par un archiviste amateur local.

3. Le 5 était son chiffre fétiche et l’échantillon qu’elle choisit était le cinquième dans l’une des deux séries qui lui avaient été présentées.

4. Inspiré, dit-on, par la veste des liftiers d’un hôtel de Salzbourg où Coco avait ses habitudes.

5. Non cotée en Bourse, détenue par une holding établie aux Pays-Bas, la société Chanel ne publie pas ses chiffres. Mais, en 2014, l’agence Bloomberg a eu accès aux comptes certifiés du groupe.

6. Chanel traitait son personnel avec dureté, et, lorsqu’elle ferma son entreprise au début de la guerre, prétextant le manque de moyens, elle interrompit brutalement le maigre soutien financier qu’elle accordait à ses deux frères.