WP_Post Object

(

[ID] => 54886

[post_author] => 8

[post_date] => 2018-10-18 07:00:09

[post_date_gmt] => 2018-10-18 07:00:09

[post_content] => La province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, abrite depuis peu le plus grand radiotélescope du monde. Il cherche de l’hydrogène dans l’espace, des pulsars et – peut-on lire dans la description officielle de l’installation – « d’éventuels signaux émis par d’autres civilisations ». La structure occupe le fond d’une cuvette et, vue du ciel, elle ressemble à l’intérieur d’une tasse à thé – une tasse de 300 mètres de diamètre, toutefois, et dont la surface est composée de 4 500 panneaux fixés par 2 225 poinçons hydrauliques.

Le sujet semble insolite, mais il se trouve qu’on a actuellement de bonnes raisons de s’intéresser à la quête de civilisations extraterrestres. Et au rôle de la Chine, qui est à la pointe dans ce domaine. Ce que, il y a quelques années encore, les chercheurs prenaient pour une lubie est aujourd’hui institutionnalisé sous le nom de Seti (Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche d’une intelligence extraterrestre) et constitue une branche à part entière de l’astronomie. On le doit à la puissance accrue des ordinateurs et au développement d’algorithmes affinés pour interpréter des suites de signaux, mais surtout au télescope spatial Kepler, dont les mesures laissent supposer qu’autour des étoiles de notre galaxie gravitent des milliards de planètes semblables à la Terre. Kepler était un projet de la Nasa, mais, aux États-Unis, le programme Seti ne reçoit quasi aucun financement public. Il doit se contenter de dons. En Chine, en revanche, il est subventionné par l’État.

Selon une opinion répandue, le régime communiste chinois mène une politique purement pragmatique : le capitalisme pour la croissance, la dictature pour la stabilité. Mais c’est une vision réductrice. Le PC n’est nullement devenu un appareil de pouvoir dépourvu de toute perspective. Il continue de produire l’idéologie dominante, il légitime et programme l’action politique. Et ce, sur le très long terme. Sa direction l’a décidé il y a plus de deux décennies : un siècle après sa fondation, la République populaire devra avoir atteint le niveau d’un pays pleinement développé, doté de technologies et d’une économie modernes.

Quand on planifie sur une durée aussi longue, il faut s’attendre à des surprises, enseignaient les sages de la stratégie chinoise il y a des siècles. Et la plus grande de ces surprises serait d’entrer en contact avec des extraterrestres. En 1956, Mao Zedong spéculait déjà sur cette éventualité : « Si l’on découvrait sur Mars ou sur Vénus des êtres semblables aux humains, nous devrions examiner, en temps utile, comment nous allier à eux et former avec eux un front commun. »

On n’en est pas là, mais Pékin a continué à s’intéresser à l’espace ; en 1970, son premier satellite diffuse triomphalement sur Terre L’orient est rouge, l’hymne de la Révolution culturelle. Cinq décennies plus tard, la Chine est à la pointe dans plusieurs domaines : les supercalculateurs, les voyages dans l’espace, les satellites de communication quantique, les sondes spatiales. Et la recherche sur les extraterrestres n’a pas cessé non plus.

Cela vaut pour la planète entière. Des chercheurs de nombreux pays publient désormais sur le sujet dans des revues spécialisées comme Astrobiology Magazine, mais les contributions de la littérature de science-fiction alimentent aussi la réflexion ; après tout, leurs auteurs réfléchissent sur ce sujet depuis des décennies (le Polonais Stanislaw Lem, par exemple, dans son roman grandiose de 1986, Fiasco (1)). Ces trois ou quatre dernières années, un débat passionné s’est engagé parmi les astronomes et les philosophes : l’humanité doit-elle chercher à entrer en contact, doit-elle envoyer des messages dans l’Univers – ou ne ferait-elle pas mieux de se cacher ?

Les conséquences d’un contact avec des extra-terrestres

C’est ici qu’intervient Liu Cixin, un informaticien chinois devenu un auteur de science-fiction de renommée mondiale. Il doit sa célébrité à une trilogie de 1 700 pages qui commence par Le Problème à trois corps (2). La traduction anglaise de ce volume a conquis jusqu’aux grands manitous de la Silicon Valley. Même le Comité central du Parti communiste chinois y été allé de ses louanges : « Des auteurs comme Liu Cixin sont aussi rares que des plumes de phénix et des cornes de licorne. » À en croire un article récent du magazine américain The Atlantic, les astronomes chinois consultent l’écrivain. Les romans de Liu reflètent les idées que l’on se fait en Chine du programme Seti et des conséquences d’un contact avec des extraterrestres.

Un tel événement concernerait l’humanité tout entière, mais celle-ci réagirait-elle à l’unisson et mettrait-elle, si tant est qu’elle en soit capable, ses querelles de côté ? Celui qui établira le premier un contact de ce genre bénéficiera d’une primauté inouïe. Peut-être sous la forme d’une expérience atroce, peut-être sous celle d’une prodigieuse envolée technologique. Sans compter que l’impression qu’auront de nous les visiteurs venus d’une autre planète dépendra des premiers humains qui seront entrés en rapport avec eux. En tout cas, ce premier contact pourrait bien bouleverser les rapports de force sur Terre. C’est ce que décrit Liu Cixin au début de sa trilogie, laquelle devient de plus en plus sombre au fil des pages.

Liu est d’accord avec nombre d’astronomes pour penser que la découverte des humains par des civilisations d’autres planètes serait une catastrophe. Dans le deuxième volume de sa trilogie, La Forêt sombre, il dresse un parallèle avec l’histoire de l’humanité : les civilisations ne cessent de s’étendre, les plus fortes au détriment des plus faibles. Étant donné le très grand nombre de planètes et leur très longue existence, on peut supposer qu’une myriade d’organisations composées d’êtres intelligents parcourent l’Univers et qu’elles pourraient éradiquer toute vie sur Terre sans même s’en rendre compte. D’ailleurs, elles le feraient aussi si elles étaient conscientes de notre existence, de manière préventive pour ainsi dire, afin d’empêcher qu’Homo sapiens ne fasse un jour, de son côté, ce qu’il sait faire le mieux : passer à l’attaque.

Mais, alors, pourquoi n’est-ce pas encore arrivé ? pourrait-on bien sûr rétorquer. Et, plus généralement, s’il y a tant d’extraterrestres capables de communiquer, pourquoi n’entend-on aucun signal de leur part ? Ou, pour reprendre la célèbre question du physicien italien Enrico Fermi en 1950 : « Où sont-ils donc ? »

Réponse de Liu et d’un certain nombre de scientifiques : ils se cachent, ils ne veulent pas être découverts. L’Univers est une forêt sombre pleine de prédateurs, et la meilleure stratégie de survie tient en un conseil : planque-toi ! Dans cette perspective, nous autres humains pouvons nous estimer heureux de ne pas avoir encore trop attiré l’attention.

Mais comment au juste pourrait-on se cacher au sein de l’Univers ? Notre écrivain a la partie facile : il imagine les technologies appropriées. Il invente ainsi une manipulation locale des constantes de la nature qui permet d’obscurcir des pans entiers du cosmos. Deux astronomes de l’université Columbia de New York se sont donné un peu plus de mal pour déterminer si, avec les instruments dont on dispose aujourd’hui, nous serions en mesure d’éviter la découverte et l’étude de la Terre. Leur point de départ est la méthode de détection d’exoplanètes consistant à déceler les ombres que celles-ci projettent lorsqu’elles se trouvent entre l’observateur et leur étoile. Ces ombres, écrivaient David Kipping et Alex Teachey en 2016 dans la revue Monthly Notices of the British Royal Astronomical Society, pourraient être à peu près compensées par des lasers adaptés : la lumière du Soleil momentanément bloquée par la Terre serait remplacée par des rayons laser. Kipping et Teachey ont calculé l’effort technologique que cela supposerait. Leur conclusion : en principe, dissimuler la Terre est faisable. Faut-il le faire pour autant ?

On pourrait, du moins, éviter de se livrer à l’excès inverse : diffuser un appel à l’Univers entier. Un projet de ce genre, baptisé Meti (Messaging Extraterrestrial Intelligence, envoi de messages à une intelligence extraterrestre), est conduit par l’association Meti International. Composée d’astronomes et de chercheurs en sciences humaines, de théologiens et d’artistes, elle souhaite proclamer le plus loin possible que l’humanité est intéressée par une rencontre avec des extraterrestres ; pour l’heure, elle étudie la technique idoine pour son projet. Et planche sur la formulation de cette petite annonce interstellaire.

Une série de célébrités parmi lesquelles le PDG de Tesla, Elon Musk, et l’astrophysicien Stephen Hawking [décédé en mars dernier] s’insurgent contre ce projet. Leur protestation a été relayée par l’institut Seti de Mountain View, en Californie. Cette association internationale d’exobiologistes et d’autres spécialistes des mondes extraterrestres jouit d’un réel prestige. Selon elle, envoyer un signal dans l’espace lointain ne relève pas de la science, mais de la politique – et de la mauvaise, que rien ni personne ne légitimerait et dont les conséquences pourraient être catastrophiques.

Un message venu de l'Univers pourrait se révéler être un redoutable virus informatique

Le simple fait de recevoir un message d’extraterrestres risque d’avoir des répercussions terribles. Une panique planétaire, par exemple. Un astronome réputé de Hawaii et un chercheur amateur allemand de l’observatoire de Sonneberg décrivent ce scénario et d’autres dans l’article « Interstellar communication IX. Message decontamination is impossible », publié en février 2018 sur le site de prépublications scientifiques arXiv. Ils y expliquent que les signaux qui nous parviendront seront nécessairement du code informatique parce que les lois mathématiques valent aussi dans les mondes lointains. Mais il se pourrait qu’un message venu de l’Univers exprime son contenu par des algorithmes – et que, lorsque nous voudrons bâtir un programme pour les déchiffrer, ce message se révèle être un redoutable virus informatique. Une intelligence qui est capable de se faire comprendre devrait après tout avoir compris à quel point l’humanité est dépendante non seulement de certaines molécules, mais aussi des bits, l’unité de mesure de base en informatique.

Tout cela fait l’objet de discussions sérieuses dans les revues spécialisées et davantage encore dans les romans sombres de Liu Cixin. Par exemple, si toutes les tentatives de camouflage échouaient, quelle méthode de dissuasion faudrait-il employer ? Dans la trilogie de Liu, les Terriens menacent les extraterrestres qui les attaquent de révéler dans l’Univers entier leur lieu de séjour afin de sceller leur destruction par des êtres encore plus intelligents qu’eux. Ce qui est intéressant ici, ce n’est pas uniquement le côté fantastique, mais la manière glaciale avec laquelle Liu déploie cette logique de dissuasion ; sur Terre, la Chine est une puissance nucléaire, et ses stratèges étudient sûrement ces questions avec autant de soin que leurs homologues à Moscou ou à Washington. L’auteur informé qu’est Liu n’a sans doute pas inventé grand-chose quand il a élaboré ses réflexions militaires, qui se fondent sur la théorie du jeu et la psychologie.

Comme si souvent avec la science-fiction, le lecteur finit par atterrir dans le présent. Et il se demande : nos représentations des civilisations extraterrestres ne sont-elles pas simplement des projections de ce que nous savons des humains ? Pourquoi des extraterrestres miseraient-ils sur l’expansion et l’anéantissement d’autres mondes ? N’est-ce pas faire preuve d’un curieux égocentrisme que de prêter à d’hypothétiques êtres vivants venus d’ailleurs le désir de conquérir et de coloniser le cosmos uniquement parce que l’histoire de l’humanité est faite de luttes, de guerres et de colonisation ?

En fait, nous ne savons même pas si, pour une vie extraterrestre, les notions d’individu, de concurrence et de société auraient nécessairement un sens. Liu parle de « sociologie cosmique » comme si cela allait de soi. N’est-il pas plausible que les phases naturelles de la vie, à l’aune de l’immensité du cosmos, ne durent qu’un court moment avant d’être supplantées par des constructions installées délibérément dans le monde (dans le cas de la Terre : les robots), lesquelles, pendant une éternité, se multiplient et se transforment de façon autonome, elles et leurs mondes artificiels ? Et cela peut-être jusqu’à ce qu’elles soient devenues des supercalculateurs pour lesquels les températures du cosmos actuel sont trop élevées et qui doivent donc entrer en hibernation en attendant que l’Univers se soit suffisamment étendu et rafraîchi ?

C’est l’une des idées qui ont cours, et pas la moins bizarre. Peut-être ces êtres artificiels se cachent-ils, en attendant leur heure, dans des zones obscurcies sur lesquelles nous sommes incapables d’obtenir des informations. Ce ne serait pas plus mal.

— Cet article est paru dans Die Zeit le 8 mars 2018. Il a été traduit par Baptiste Touverey.

[post_title] => Faut-il craindre les extra-terrestres ?

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => terriens-planquez-vous%e2%80%89

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2019-03-12 16:17:30

[post_modified_gmt] => 2019-03-12 16:17:30

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=54886

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 54135

[post_author] => 8

[post_date] => 2018-09-06 07:00:59

[post_date_gmt] => 2018-09-06 07:00:59

[post_content] => C'est affaire de perception. Jusque vers l’an 2000, le mot « corruption » était tabou au sein de la Banque mondiale. Il est devenu son cheval de bataille. Si l’on entend par corruption le fait de soudoyer un représentant d’un État ou d’une institution ou, pour ce représentant, le fait de se laisser soudoyer, le phénomène est de tous les temps. Mais il est diversement perçu. Les manifestations anticorruption qui ont ébranlé plusieurs pays du monde ces derniers temps, du Brésil à la Corée du Sud en passant par l’Espagne et la Roumanie, sont sans précédent. On peut y voir un effet de la mondialisation, accentué par la montée des inégalités.

S’interroger sur les raisons de la corruption devrait en principe aider à la combattre. Mais, comme le montre l’économiste Paul Collier, ces raisons varient, au point que dans certains pays la corruption est le mode de fonctionnement habituel. L’exemple de l’Afghanistan en témoigne. Les exhortations des pays riches restent dès lors sans effet. D’autant que, à l’exception d’une poignée d’entre eux, ces pays sont loin de montrer l’exemple. Le football illustre une autre réalité, décrite par l’économiste Olivier Bomsel : la place des États et des institutions d’« accès limité », où les relations entre les acteurs restent de nature plus ou moins féodale. Emmanuel Todd introduit quant à lui une note inattendue en établissant un lien entre corruption et taux de mortalité infantile.

Dans ce dossier :

WP_Post Object

(

[ID] => 54201

[post_author] => 8

[post_date] => 2018-09-06 07:00:53

[post_date_gmt] => 2018-09-06 07:00:53

[post_content] => Nous sommes à la fin de l’été 2017. Les tours grises de l’Institut Salk, à San Diego, se fondent dans la brume océanique. L’austère cour centrale dallée de marbre est silencieuse et déserte. Sur la pelouse sud, un coin paisible où ont souvent lieu des cours de yoga et de tai-chi, aucune trace de vie non plus. Il émane toutefois des grilles d’aération de la bordure en béton une légère odeur d’ammoniaque provenant des quelque 2 000 cages de souris de laboratoire hébergées au sous-sol. Dans un bureau avec vue sur l’océan, le biologiste Ronald Evans me présente deux spécimens : Gros Mollasson et Lance Armstrong.

La souris Gros Mollasson a été élevée pour représenter l’Américain moyen. Son activité physique quotidienne se limite à se dandiner de temps à autre jusqu’à un bol rempli à ras bord de granulés contenant essentiellement des sucres et des graisses – granulés dont le goût rappelle, à ce qu’il paraît, celui de la pâte à biscuit et qui représentent la version de laboratoire du « régime alimentaire occidental ». Cette souris léthargique se prélasse sur sa litière, bourrelets de graisse bien visibles sous sa fourrure clairsemée.

La souris Lance Armstrong a été élevée exactement dans les mêmes conditions, et pourtant, malgré son alimentation peu équilibrée et son manque d’activité physique, elle est mince et ferme, a les yeux et le pelage luisants et s’active dans sa cage. Le secret de sa forme physique et de son énergie juvénile tient, nous explique Evans, à une dose quotidienne de GW501516, un médicament qui reproduit les effets bénéfiques de l’activité physique sans qu’il soit nécessaire de faire travailler le moindre muscle.

Evans a commencé ses expériences avec le 516, comme on appelle communément ce produit, en 2007. Il espérait pouvoir comprendre comment les gènes qui contrôlent le métabolisme humain sont activés ou désactivés, question à laquelle il a consacré l’essentiel de sa carrière.

Les souris adorent courir, me raconte Evans, et, quand il équipe leur cage d’une roue d’activité, elles font en général plusieurs kilomètres chaque nuit. Ces exercices nocturnes ne servent pas uniquement à évacuer le stress de la vie de laboratoire, comme l’ont démontré il y a quelques années des chercheurs de l’université de Leyde, aux Pays-Bas, avec une expérience amusante : ils ont déposé une petite structure ressemblant à une cage et contenant une roue dans un coin paisible d’un parc urbain surveillé par une caméra de vision nocturne à détecteur de mouvements. Les enregistrements ont révélé que la roue était utilisée en permanence ou presque par des souris sauvages. Bien que leurs activités quotidiennes – chercher de la nourriture, trouver des partenaires, échapper aux prédateurs – leur procurent une dose plus que suffisante d’exercice, les souris avaient envie de courir et passaient jusqu’à dix-huit minutes d’affilée sur la roue, à laquelle elles ne cessaient de revenir.

Mais, comme le montre l’exemple du Lance Armstrong humain, l’exercice ne suffit pas toujours. Quand Evans a commencé à administrer du 516 à des souris de laboratoire qui faisaient régulièrement de la roue, il a découvert qu’après seulement quatre semaines de traitement elles avaient amélioré leur endurance – le temps passé à courir et la distance parcourue – de 75 %. Ce faisant, leur tour de taille (leur « section transversale » dans le jargon scientifique) et leur indice de masse grasse avaient diminué, ainsi que leur résistance à l’insuline. La composition de leur tissu musculaire s’était modifiée, se rapprochant de celui des coureurs de fond, qui développent ce qu’on appelle des fibres à contraction lente – ayant une meilleure résistance à la fatigue et brûlant davantage de graisses. En d’autres termes, c’est un peu comme si un joggeur du dimanche se réveillait avec un corps d’athlète.

Evans publie ses premiers résultats dans la revue Cell Metabolism en 2008. En 2017, il démontre [dans la même revue] que, quand les souris gavées de pâte à biscuit ont la possibilité de faire de l’exercice, celles à qui on a administré du 516 pendant huit semaines peuvent courir près d’une heure et demie de plus que celles qui n’en ont pas pris. Conclusion : « On peut remplacer l’entraînement pas un médicament. »

Le produit opère en reproduisant les effets des activités d’endurance sur un gène spécifique : le PPAR delta (PPARD). Comme tous les gènes, le PPARD envoie des instructions sous forme de substances chimiques – des signaux transmis par des protéines aux cellules pour leur indiquer d’où tirer leur énergie, quels déchets éliminer, etc. En se fixant au récepteur du gène PPARD, le 516 le reconfigure en modifiant le message envoyé : le signal ordonnant de décomposer et de brûler les graisses est intensifié tandis que celui qui concerne les sucres est supprimé. Si les souris dopées par Evans courent plus longtemps, c’est entre autres parce que leurs muscles ont reçu l’instruction de brûler les graisses et de préserver les glucides, donc il leur faut plus de temps pour « frapper le mur », cette sensation désagréable que l’on éprouve quand les muscles ont consommé toutes leurs réserves de glucose. Mais ce n’est pas tout. Le 516 déclenche, par une multitude d’autres moyens, les modifications biochimiques qui ont lieu quand on s’entraîne pour un marathon – et qui sont toutes très bénéfiques pour la santé.

Evans qualifie ce composé chimique d’« activité physique en comprimé ». Mais, même s’il connaît dans leurs moindres détails les mécanismes à l’origine des effets du 516, il ne sait pas quelle molécule déclenche naturellement le processus quand on fait de l’exercice. De fait, l’un des principaux problèmes pour qui cherche à mettre au point une « pilule de l’exercice » est que les processus biologiques déclenchés par l’activité physique sont encore relativement mystérieux. Les bienfaits d’un petit jogging dans le parc sont avérés, mais les chercheurs sont pour la plupart incapables d’expliquer pourquoi l’exercice produit ces effets.

Le composé 516 a été mis au point à la fin des années 1990 par les laboratoires GlaxoSmithKline (GSK). Son créateur, le biochimiste Tim Willson, dirigeait une équipe de chercheurs chargée de trouver des molécules pouvant se fixer au récepteur PPARD. Cette recherche était motivée par une découverte précédente : les composés qui se fixaient aux récepteurs d’un gène semblable étaient extrêmement efficaces dans le traitement du diabète, le marché le plus lucratif de l’industrie pharmaceutique. L’équipe de Willson a d’abord testé le 516 in vitro, puis sur des singes âgés et obèses, et les résultats semblaient très prometteurs. « On a obtenu une augmentation spectaculaire du bon cholestérol et une diminution du mauvais », m’explique-t-il, précisant que le 516 a aussi fait chuter le taux d’insuline et les triglycérides. Ces effets conjugués du 516 en faisaient un traitement prometteur pour ce que l’on appelle le syndrome métabolique – un ensemble de symptômes parmi lesquels l’obésité, l’hypertension et une glycémie élevée, qui est un précurseur des maladies cardiaques et du diabète. On estime que plus d’un tiers des Américains adultes en sont atteints, d’où d’importants profits en perspective. GlaxoSmithKline a développé le médicament jusqu’aux essais cliniques de phase II sur des humains, et démontré qu’il faisait baisser le taux de cholestérol sans effets indésirables.

En 2007, GlaxoSmithKline décide pourtant d’abandonner le 516. Le laboratoire s’apprêtait à démarrer la phase III – les coûteux essais menés à grande échelle, en double aveugle avec placebo, qui sont nécessaires pour obtenir l’homologation de l’Agence américaine de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (FDA) – lorsque les résultats d’un test sur la toxicité à long terme du 516 sont tombés. Des souris auxquelles on avait administré le produit à haute dose pendant deux ans (la durée de vie d’un rongeur de laboratoire) avaient développé des cancers dans une proportion plus élevée que leurs homologues non dopées. Des tumeurs étaient apparues sur tout leur corps, de la langue aux testicules. Au vu de ces résultats, GlaxoSmithKline ne pouvait faire autrement que suspendre ses travaux. Si le produit administré à haute dose semble augmenter le risque de cancer chez une souris en fin de vie, la seule façon de prouver irréfutablement qu’il n’a pas, même à dose moins élevée, d’effets semblables sur les humains serait de conduire des essais sur soixante-dix ans. En l’absence d’une telle démonstration, la FDA jugerait vraisemblablement que les risques potentiels du médicament sont supérieurs au danger que représente un taux élevé de cholestérol.

Les recherches sur le 516 se sont poursuivies ailleurs. Puisque Willson avait décrit en 2001 la structure chimique et les effets cliniques du 516, d’autres laboratoires étaient en mesure de synthétiser la substance à des fins de recherche. Ronald Evans a commencé ses travaux sur le 516 à l’Institut Salk l’année même où les chercheurs de Glaxo abandonnaient les leurs. Il a depuis développé une version moins puissante qu’il espère être moins toxique.

Le 516 n’est d’ailleurs pas la seule « pilule de l’exercice » en cours de développement. Ali Tavassoli, biochimiste à l’université de Southampton, en Grande-Bretagne, a découvert son médicament, le « composé 14 », un peu par hasard, alors qu’il cherchait un moyen de tester une nouvelle classe d’anticancéreux ; il semble toujours un peu étonné de voir son laboratoire propulsé en tête de la course au développement d’une pilule de l’exercice. Dans un article récent, Tavassoli et ses collègues ont montré que le composé 14 permet de ramener la glycémie à un niveau à peu près normal chez des souris obèses et sédentaires soumises à un régime riche en graisses, en l’espace d’une semaine, tout en leur faisant perdre 5 % de leur poids. Le composé 14 y parvient en faisant croire aux cellules qu’elles sont à court d’énergie, ce qui leur fait brûler davantage de glucose.

En parallèle, Bruce Spiegelman, biologiste cellulaire à l’université Harvard, a découvert deux puissantes hormones sécrétées pendant l’exercice. L’une d’elles, l’irisine, transforme chez la souris la graisse blanche métaboliquement inerte en graisse brune riche en mitochondries et grande consommatrice d’énergie. Spiegelman dit en outre disposer d’éléments indiquant que l’irisine augmente les bonnes protéines dans les aires du cerveau associées à l’apprentissage et à la mémoire. Il travaille actuellement sur un troisième composé et, quand je lui rends visite dans son laboratoire, il m’invite à observer au microscope une boîte de Petri contenant des fibres musculaires lisses et arrondies – une sorte de tartare de souris – en instance de traitement avec son composé chimique. Elles se contractent de façon spasmodique. J’ai un mouvement de recul. « C’est spontané, me rassure Spiegelman. Ces membranes sont électriquement actives – presque comme des parasites à la radio. Elles ne s’excitent qu’occasionnellement. » L’expérience – de l’activité physique in vitro, pour ainsi dire – constitue un bon moyen de tester un grand nombre de substances pour sélectionner les plus prometteuses avant de procéder à des essais sur des souris intactes.

Je remarque que les fibres sont d’un rouge sombre, un peu comme du thon cru, et Spiegelman m’explique que c’est une propriété habituelle des muscles à contraction lente, qui brûlent les graisses, résistent à la fatigue et sont sollicités durant l’activité d’endurance. Les muscles à contraction rapide, qui sont plus puissants mais moins résistants à la fatigue et carburent aux glucides, sont d’une teinte plus pâle. La comparaison avec le thon n’est pas fortuite : aux cours de ses recherches, Spiegelman a découvert que les thons possèdent un gène mutant qui joue un rôle important dans la composition des fibres musculaires. Il s’ensuit que tous les muscles du thon sont à contraction lente, ce qui explique la couleur et la texture carnée de sa chair. Spiegelman collabore à présent avec d’autres chercheurs dans le but d’insérer ce gène dans des espèces se prêtant à l’élevage, comme la carpe ou le saumon, afin de les « thonifier » et réduire ainsi la demande de thon rouge sauvage.

Spiegelman, Evans et Tavassoli ont beau travailler sur des composés différents, ils suivent tous une méthode de type détecteur de métaux pour développer leurs produits : ils examinent des milliers de substances chimiques pour en trouver une ou deux qui procurent certains des bienfaits de l’exercice. D’autres chercheurs prennent le problème à l’envers, s’attachant à identifier toutes les réactions biochimiques déclenchées par l’exercice physique pour établir une sorte de feuille de route en vue du développement de nouveaux médicaments. Les instituts américains de la santé (NIH) s’apprêtent à lancer une ambitieuse étude sur cinq ans pour mesurer tous les grands changements moléculaires induits par l’exercice sur quelque 3 000 personnes des deux sexes, de tous âges et conditions physiques. Comme l’explique la directrice du programme, Maren Laughlin, les techniques d’imagerie permettant de visualiser l’activité moléculaire du corps humain en mouvement n’existent que depuis peu : « Nous étudions le métabolisme humain depuis de longues années, mais presque toujours lorsque le corps est au repos. » Un peu comme si notre connaissance du fonctionnement du cerveau n’était fondée que sur l’observation de personnes endormies.

En Australie, le biologiste David James a récemment fait les premiers pas dans cette direction. Il étudie du tissu musculaire prélevé sur quatre hommes jeunes et en bonne santé, avant et après des séances de dix minutes de pédalage intensif sur un vélo d’exercice. Son équipe a dressé la liste de toutes les variations significatives dans la structure des protéines des échantillons avant et après. En tout, ils ont recensé plus d’un millier de variations, dont seulement 10 % étaient explicables dans l’état actuel des connaissances. Pour un chercheur qui souhaite développer une pilule de l’exercice, ces nouveaux éléments sont à la fois prometteurs et intimidants. « On parle de mimer les effets de l’exercice, mais lesquels exactement ? », s’interroge James.

Les bus rouges à impériale de Londres sont célèbres dans le monde entier. Ce que l’on sait moins, c’est que la première étude médicale quantitative et systématique sur les effets de l’exercice a été menée à leur bord. En examinant les rapports d’autopsie d’un hôpital londonien à la fin des années 1940, un jeune épidémiologiste britannique, Jerry Morris, constate une inquiétante augmentation de la fréquence des crises cardiaques durant la première moitié du XXe siècle. D’autres ont déjà décelé cette tendance, mais personne n’est en mesure de l’expliquer. Morris suspecte toutefois que les activités sédentaires pourraient en être la cause, et il intéresse donc aux autobus. « Si vous êtes déjà allé à Londres, vous comprendrez tout de suite, me dit Bill Hayes, un écrivain et photographe qui travaille à une histoire de l’activité physique. Le chauffeur est assis à l’avant et conduit le bus, et le contrôleur est sans arrêt à monter et à descendre du véhicule et à grimper l’escalier pour délivrer des tickets et placer les gens. » À l’époque, les milliers de chauffeurs et de contrôleurs des bus de Londres étaient dans leur grande majorité des hommes, issus pour la plupart du même milieu social. La seule vraie différence était leur niveau d’activité physique quotidienne.

Morris a passé des heures dans les bus à calculer le temps que les chauffeurs passaient assis (90 % du service, en moyenne) et à compter le nombre de marches que les contrôleurs grimpaient chaque jour (entre 500 et 750). Puis, avec l’aide du National Health Service (NHS), tout juste créé, il a examiné les dossiers médicaux des employés de bus. Morris a été stupéfait de voir à quel point les données confirmaient son hypothèse de départ : les conducteurs avaient en effet presque deux fois plus de risques de mourir d’une crise cardiaque que les contrôleurs. Il a ensuite mené ce qu’il appelle une « étude épidémiologique des uniformes », une comparaison détaillée de la taille des pantalons fournis à chaque groupe à tous les âges, qui montrait que les chauffeurs étaient plus enveloppés au niveau de l’abdomen que leurs contrôleurs. Morris met ensuite en évidence la même corrélation chez les employés des postes : l’incidence des maladies cardio-vasculaires était nettement plus élevée chez les guichetiers que chez les facteurs qui faisaient leur tournée à pied ou à vélo.

Quand les articles présentant ces découvertes paraissent dans The Lancet, la conclusion de Morris – l’exercice est bon pour la santé et ne pas en faire provoque des maladies et des décès – est accueillie avec surprise, avec scepticisme même. « Déconcertant ! », s’exclame le quotidien Evening Express d’Aberdeen, notant que les études de Morris ne tiennent pas compte des facteurs de risque communément admis pour les crises cardiaques, comme la propension à la « tension nerveuse ». Les idées reçues de la médecine voulaient que les crises cardiaques soient dues à l’hypertension et que l’activité physique n’ait rien à voir là-dedans.

L’attitude à l’égard de l’activité physique varie considérablement selon les époques, fait observer Hayes. Les Grecs anciens étaient des adeptes de l’exercice. Platon, un ancien champion de lutte, vantait ses bienfaits sur la santé mentale, et Hippocrate écrivait : « Il ne suffit pas de manger pour rester en bonne santé, il faut aussi faire de l’exercice . » Dans l’Europe du Moyen Âge, en revanche, on considérait généralement le corps comme un vecteur de péché et l’exercice comme une activité détournant du chemin qui mène au salut de l’âme. « La vertu se perfectionne dans la faiblesse du corps. C’est d’ailleurs quand je suis infirme, dit l’Apôtre, que je suis fort et puissant », écrit saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle. Au siècle suivant, le savant persan Avicenne, dont les vues sur la santé physique étaient clairement en avance sur celles de ses contemporains d’Europe, adopte une position médiane. Il recommande de pratiquer l’exercice physique avec modération mais met en garde contre l’échauffement qu’il produit et contre le risque de disséminer des impuretés dans tout le corps.

Tout le monde n’est pas d’accord non plus sur ce que recouvre la notion d’exercice physique. Hayes mentionne De Arte gymnastica, un traité de 1569 rédigé par le noble italien Girolamo Mercuriale (ou Jérôme Mercurialis) et considéré comme le premier ouvrage de médecine du sport. Mercuriale tient pour de l’exercice le fait d’être à bord d’une barque dont quelqu’un d’autre tient les rames. Jusqu’à l’époque victorienne, où l’on se met à considérer le sport comme un rempart contre la débauche, on déconseillait l’exercice vigoureux, surtout aux femmes. On pensait qu’il pouvait provoquer tension, fatigue et même une mort prématurée.

Évidemment, la plupart des humains n’ont pas eu d’autre choix que de faire travailler leurs muscles. Les exercices illustrés de De Arte gymnastica étaient destinés aux princes de la Renaissance ; les paysans féodaux labourant les vastes domaines de la noblesse pouvaient difficilement ne pas pratiquer une activité intense et éprouvante. Ce n’est que depuis l’ère industrielle, qui a fait de l’exercice un choix plutôt qu’une nécessité, que les chercheurs ont commencé à quantifier ses vertus – et à faire se sentir coupables ceux qui ne parviennent pas à en caser un peu dans leur emploi du temps de sédentaires.

Depuis les travaux pionniers de Morris, les bienfaits de l’exercice ont fait l’objet d’innombrables recherches. Les scientifiques ont vite dissipé les derniers doutes que l’on pouvait avoir sur les conclusions de l’épidémiologiste britannique en démontrant que l’activité contribue à faire diminuer les décès par crise cardiaque ou AVC. Des études ultérieures portant tour à tour sur des jumeaux, des Amish, des travailleurs danois contraints de prendre l’ascenseur et des étudiants de Dallas auxquels on avait prescrit de rester alités ont montré que l’absence d’activité physique était liée à l’apparition prématurée de plus de 40 maladies ou troubles chroniques allant de la constipation au cancer du côlon en passant par la dépression et le diabète. Aujourd’hui, plus de 100 000 publications scientifiques témoignent du lien entre exercice et santé. D’innombrables institutions, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les centres américains de prévention et de contrôle des maladies, recommandent un minimum de cent cinquante minutes d’activité d’endurance par semaine. L’accumulation d’éléments médicaux est telle que, si l’on parvenait à mettre au point une substance sans danger mimant les bienfaits de l’exercice, ce serait le médicament le plus utile du monde. Mais ces bienfaits sont si nombreux qu’on voit mal comment un seul médicament pourrait avoir des effets aussi divers.

Le problème, pour Ronald Evans, c’est le terme même d’« exercice », trop général pour être d’une quelconque utilité. À son avis, on va finir par découvrir que les effets positifs du sport sont imputables à une poignée seulement de voies métaboliques. Dans la course à la mise au point d’une pilule de l’exercice, c’est lui qui est le plus proche de la ligne d’arrivée. Il a créé une entreprise, Mitobridge, pour commercialiser sa version améliorée du 516, et a lancé à l’été 2017 des essais de phase I sur les humains.

La FDA ne considère toujours pas le syndrome métabolique, et encore moins le manque d’exercice, comme une maladie. Pour mettre sur le marché une pilule de l’exercice, il faut donc qu’elle soit homologuée comme traitement pour une affections reconnue par la FDA, en espérant que dans un second temps ses indications thérapeutiques seront élargies à d’autres maladies. De ce fait, Mitobridge fait tester son médicament comme traitement de la myopathie de Duchenne, une maladie génétique incurable qui touche un homme sur 5 000 et provoque une dégénérescence progressive de tous les muscles, conduisant à une mort inexorable à l’âge moyen de 26 ans.

Dans le meilleur des cas, il faudra encore une multitude d’essais et plusieurs années avant que le 516 ne soit mis sur le marché. Bien qu’Evans soit convaincu de l’innocuité de sa version améliorée du produit, toute molécule ayant une incidence sur les processus métaboliques agit forcément sur toute une série d’autres molécules selon des mécanismes que l’on ne comprend pas encore. Evans, James et Spiegelman sont toutefois convaincus que l’on disposera, d’ici dix à quinze ans, de produits homologués mimant certains des effets de l’exercice. Tavassoli est plus réservé : « Les médias me font toujours passer pour le British désabusé », rigole-t-il en se moquant de ses collègues américains tout feu tout flamme. Ses travaux portent essentiellement sur le cancer, et il ne sait que trop bien que les changements du métabolisme cellulaire induisent le développement de tumeurs. Il craint que le fait d’augmenter artificiellement la consommation d’énergie des fibres musculaires ait des conséquences, pas forcément bonnes, sur d’autres parties de l’organisme.

Tout médicament présente des risques : la question est de savoir si ses éventuels bienfaits justifient ces risques. Il semblerait logique de prescrire du 516 à une personne souffrant de la myopathie de Duchenne. Un traitement de courte durée pourrait s’avérer très utile dans quelques autres cas. Les astronautes ont beau passer deux heures par jour à s’entraîner sur des équipements destinés à limiter l’atrophie musculaire et la perte de masse osseuse provoquées par la faible gravité, ils reviennent tout de même sur Terre après une mission de six mois avec une légère ostéoporose et des muscles très affaiblis. Prendre la pilule de l’exercice pourrait se justifier aussi chez les patients en soins postopératoires ou sous respirateur artificiel. Et chez les personnes âgées. À partir de 40 ans, nous perdons tous, même les sportifs, à peu près 8 % de notre masse musculaire tous les dix ans, avec une perte supplémentaire de 15 % entre 70 et 80 ans. La fragilité induite peut s’avérer mortelle : près de la moitié des personnes âgées hospitalisées pour une fracture du col du fémur ne rentrent jamais chez elles.

L’analyse bénéfice-risque se complique dans le cas des quelque 80 % d’adultes américains qui ne font pas leurs cent cinquante minutes d’activité d’endurance hebdomadaires. En termes de santé publique, le manque d’exercice est l’un des problèmes majeurs du XXIe siècle. Une étude récente a permis d’établir que, sur l’ensemble des décès survenus en Europe en 2008, 7 % pouvaient être imputés à l’inactivité – plus deux fois plus que ceux dus à l’obésité. « Alors, qu’est-ce qui est le mieux pour ces gens ? me demande Willson, le premier à avoir développé le 516. S’entendre ordonner pour la énième fois de faire trente minutes d’exercice par jour ou prendre un médicament ? »

On pourrait lui répondre par une autre question : pourquoi les humains ne ressemblent-ils pas davantage aux souris ? Pourquoi préférons-nous regarder la télé ou répondre à nos mails plutôt que de faire du sport ? J’en parle avec Theodore Garland, un biologiste de l’Université de Californie à Riverside qui étudie les différences d’activité physique volontaire entre espèces. Il se réfère aux théories voulant que le développement humain soit dû pour une bonne part à l’impératif de conservation de l’énergie. Au cours de l’évolution, affirme-t-il, les espèces développent des systèmes de récompense neurochimiques qui rendent l’activité physique plus ou moins attrayante en fonction de leurs besoins de survie. Garland n’est pas partisan d’un médicament visant à remplacer l’activité physique chez les humains : « Je m’intéresse davantage à la possibilité de développer un produit qui nous inciterait à faire de l’exercice. »

Je me rends compte que tous mes chercheurs ont en commun le goût du sport. Spiegelman est un adepte du kick-boxing, de la course à pied et de l’haltérophilie. Tavassoli fait du surf et de l’escalade. Evans et James sont des cyclistes. Willson fait du triathlon. « L’exercice fait partie de mon mode de vie, de ma personnalité, confie-t-il. Et j’aime la discipline que cela demande. » Prendre un médicament, ce serait comme tricher.

« Beaucoup de gens ne voient pas d’un bon œil les recherches sur une pilule de l’exercice, admet Evans. On nous accuse de discréditer l’activité physique. » Il serait plus exact de dire que les travaux d’Evans pourraient redéfinir ce qu’est l’exercice, pour le meilleur et pour le pire. Notre rapport à l’activité physique est appelé à évoluer dans les années qui viennent, à mesure que nous progresserons dans la compréhension des mécanismes à l’œuvre. Et la pratique sportive sera peut-être repensée pour en optimiser les effets moléculaires.

Le fait que le 516 n’ait pas été homologué n’empêche pas beaucoup de gens d’en consommer. Une fois que la structure d’un nouveau composé a été décrite, les fabricants de produits chimiques sont libres de le synthétiser et de le commercialiser « à des fins de recherche uniquement ». Le 516 est facile et relativement peu coûteux à fabriquer, et on se le procure aisément sur Internet. Ses premiers consommateurs ont été des sportifs de haut niveau en quête d’un avantage compétitif.

L’Agence mondiale antidopage a inscrit le 516 au tableau des substances interdites en 2009, et sa prise est désormais recherchée dans les prélèvements de contrôle. Depuis lors, pas moins six coureurs cyclistes professionnels ont été suspendus après avoir été contrôlés positifs au 516. Le produit est aussi prisé par les hommes – ce sont presque tous des hommes – qui fréquentent des forums du genre Musclesenmétal, Think Steroids ou Musculaction. Dans ce recoin du Web, des types s’administrent du 516 et s’échangent leurs impressions – généralement de façon anonyme.

Je suis allée sur deux de ces forums pour discuter avec eux. La plupart ont refusé de parler et encore plus de décliner leur identité, mais un membre du forum Muscle Chemistry a bien voulu échanger avec moi à condition que je ne mentionne que son pseudo, Iron Julius. Il me dit qu’il vit dans une petite localité du sud des États-Unis et qu’il a trois enfants. Il a commencé à prendre du 516 en 2012, après en avoir entendu parler sur un autre forum. « Le produit n’était pas très connu à l’époque, mais le peu d’infos qui existait m’a fait penser que ça pouvait me convenir », m’écrit-il. Sa femme le harcelait pour qu’il aille courir avec elle, mais sa corpulence le faisait hésiter ; il a fini par s’inscrire à une course de 5 kilomètres, essentiellement pour lui tenir compagnie. Il a commencé à prendre du 516 cinq jours avant la course : « J’avais prévu de marcher sur la plupart du parcours, mais en fait j’ai couru tout le temps avec elle. J’ai halluciné de voir à quel point je me sentais bien. »

Iron Julius continue à prendre du 516, même s’il a constaté dernièrement une baisse de qualité du produit. « Je suis pompier volontaire, et parfois l’endurance est essentielle, explique-t-il. Si tu te renseignes, tu verras que beaucoup de policiers et de pompiers prennent un produit dopant, car leur boulot est parfois très éprouvant physiquement. » Iron Julius me dit qu’un tiers environ des gens qu’il côtoie à son club de gym consomment du 516, sans effets secondaires à sa connaissance. Quand je lui demande s’il recommanderait le produit, il me répond : « Ouais, carrément : ça fout pas en l’air la libido et ça booste l’endurance. »

J’ai donc passé commande. Quelques semaines plus tard, un flacon de 20 milligrammes de 516 est arrivé dans une enveloppe matelassée. Il avait à peu près la taille de l’échantillon de shampooing qu’on vous offre dans les hôtels et contenait un liquide blanchâtre qui sentait un peu le dissolvant. Une étiquette m’invitait à « lire la notice » (il n’y en avait pas) pour la posologie. En dessous, deux phrases contradictoires : « Uniquement sur ordonnance » et « Impropre à la consommation humaine ».

J’appelle Tim Willson, le concepteur du produit, pour lui demander si lui-même en prendrait. « Non », me répond-il sans hésiter. Les autres chercheurs me disent qu’ils n’ont jamais pris cette substance, sous aucune forme. Je pose le flacon sur un coin de mon bureau et je me demande s’il est bien judicieux de consommer un produit probablement cancérigène, alors que j’aime bien le sport et que j’en fais beaucoup. Le flacon est toujours sur mon bureau, intact. Depuis un mois, son contenu semble avoir viré au jaune.

— Cet article est paru dans The New Yorker le 6 novembre 2017. Il a été traduit par Jean-Louis de Montesquiou.

[post_title] => Comment faire du sport sans bouger un orteil

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => faire-sport-bouger-orteil

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-02-11 18:23:16

[post_modified_gmt] => 2020-02-11 18:23:16

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=54201

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 53630

[post_author] => 8

[post_date] => 2018-06-25 12:16:03

[post_date_gmt] => 2018-06-25 12:16:03

[post_content] =>

Dans le cadre d’un partenariat avec RetroNews, le site de presse de la BnF (retronews.fr), Books publie cet article issu des archives de la presse française. RetroNews propose à la consultation plus de 300 journaux, datés de 1631 (année de création de La Gazette par Théophraste Renaudot) à 1945.

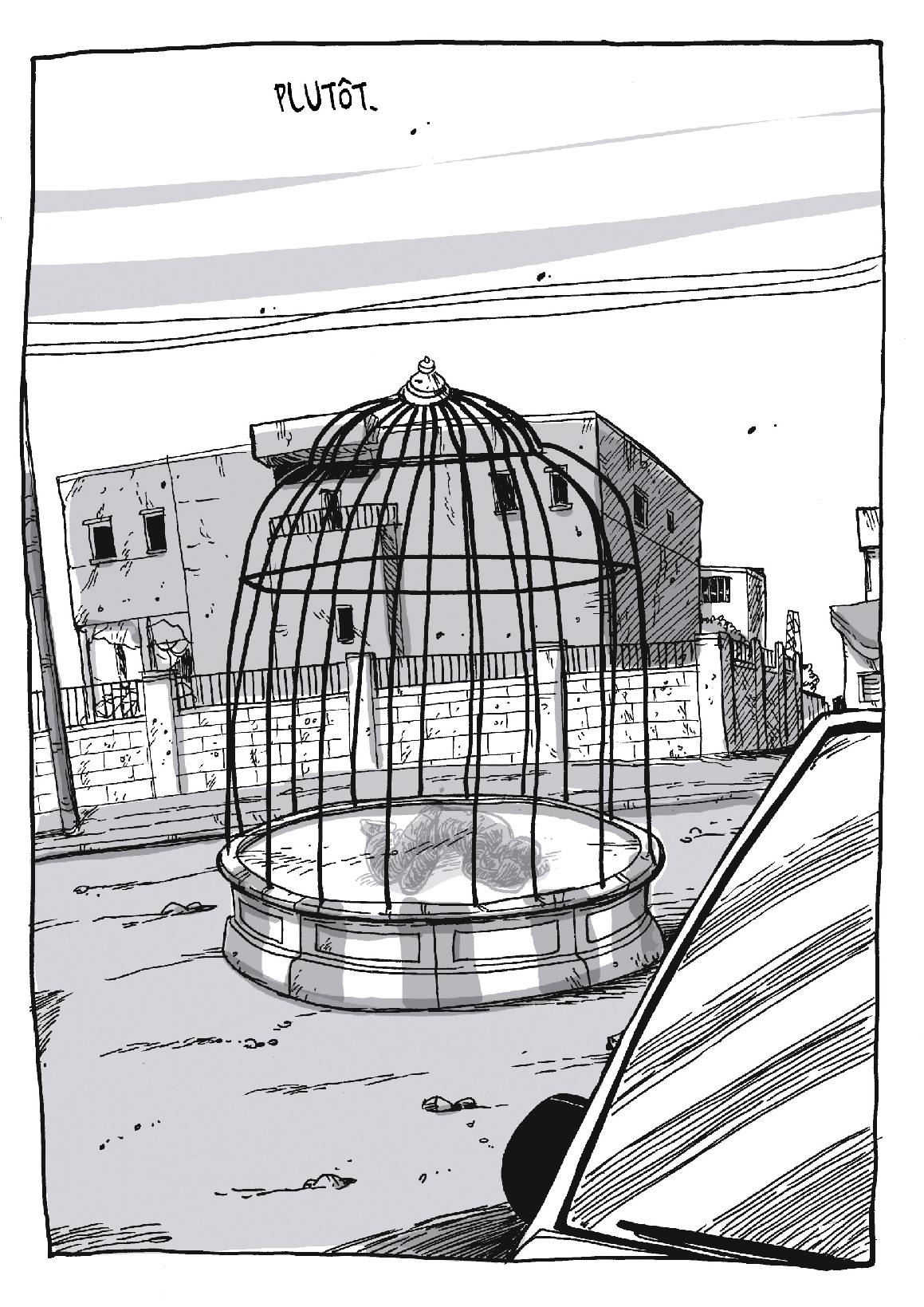

J’ai signalé dans une récente chronique les dangers de l’odieux système d’éducation suivi en France dans tous les établissements où l’on enferme la jeunesse.

J’ai reçu depuis ce jour tant de lettres sur ce sujet que je me vois forcé d’y revenir. J’en ai reçu de médecins, d’hommes politiques, de mères, et enfin d’hommes connus et riches qui demandent si on ne pourrait former une sorte d’association, une ligue, et même une société pour fonder en France un établissement d’instruction où l’on s’occuperait au moins autant du corps que de l’esprit.

Un médecin m’écrit : « Il est incroyable, en effet, qu’on s’efforce, par tous les moyens les plus anti-naturels, d’arrêter la croissance physique de l’homme. C’est ainsi qu’on arrive promptement à l’étiolement complet d’une race. La vie de l’enfant, depuis le jour où on l’emprisonne dans ces établissements malsains jusqu’au jour où il en sort, est une vraie torture pour lui. Voilà ce qu’il faudrait montrer à tout le monde, faire comprendre à toutes les familles. »

Et mon correspondant suit heure par heure, mois par mois, année par année l’existence de l’être, du petit être faible, au commencement de sa croissance, au moment où tout son corps subit le travail mystérieux du développement, où le sang a besoin de tous les éléments fortifiants qui donneront à la chair, aux muscles et aux organes la vigueur et la santé. Il le montre mal nourri, mal soigné, à peine lavé, presque jamais baigné, enfermé jour et nuit, étiolé par une besogne inutile que son esprit n’est pas encore apte à accomplir. Cet enfant a deux heures de liberté par jour, de liberté captive dans une cour entourée de murs, au milieu d’une ville, alors qu’il devrait jouer à son gré, à son aise, suivant le désir de la nature qui a mis en lui le besoin impérieux du jeu. Il devrait courir dans les bois, nager dans les fleuves, grimper des côtes, faire des armes, monter à cheval. Car tous les mouvements, tous les exercices sont nécessaires pour la formation complète de tous les membres, pour la solidification de tous les os, et aussi pour la fortification du courage viril.

Le lycée, le collège, la pension, tels que nous les comprenons, constituent le plus grand mal, la plus grande cause d’affaiblissement, de décadence de notre société moderne. Ils ne sont en réalité que des établissements publics d’étiolement, où on courbature l’âme trop jeune en surmenant ses organes en formation, où on comprime la sève humaine en violentant la nature, en imposant à l’être qui grandit un esclavage stérile et épuisant, en arrêtant, pendant les seules années qui lui sont nécessaires, l’épanouissement de la force animale.

***

Un autre correspondant m’engage à regarder passer les gens dans la rue. « Sont-ce là des hommes, dit-il, tels qu’ils devraient être, de grands hommes, de beaux hommes aux bras forts, à la taille haute, à la poitrine large dont la vigueur apparaît à chaque mouvement ? Non. Ce sont des chétifs, des petits, des affaiblis, des tortus, des crochus, des ventrus, des bossus, des étiques. On n’en voit pas un sur dix qui ait la stature ou l’allure normales. Voyez-les marcher. Ils ont les jambes trop minces, ou le torse trop long, ou les bras démesurés, ou le cou de travers. Prenez en vingt, mettez-les en face de vous, côte à côte, alignés et vous aurez une collection de caricatures à faire pleurer de rire, car l’homme d’aujourd’hui n’est plus en réalité que la caricature de l’humanité. »

Il y a beaucoup de vrai là-dedans. La race est certainement faible et malade. Certes les gens qu’on rencontre dans les rues ne font pas songer aux hercules. On sent, à leur démarche, à la gaucherie visible de leurs mouvements, que ces bonshommes-là n’ont pas été développés, entraînés, fortifiés, exercés à toutes les besognes corporelles. D’où vient cela ? Du collège, de la pension, de l’enfance affaiblie dans les classes, entre les grands murs tristes de la cour, de l’immobilité de l’étude, qui a fait dévier le cou, le dos, qui a remonté l’épaule droite, qui a fait s’allonger les bras au détriment des jambes, et qui a détruit lentement l’équilibre naturel de toutes les parties du corps en croissance.

— Cet article est paru à la une du quotidien Gil Blas le 23 juin 1885.

[post_title] => On enferme la jeunesse

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => on-enferme-jeunesse

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2018-07-06 15:36:20

[post_modified_gmt] => 2018-07-06 15:36:20

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=53630

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 53585

[post_author] => 8

[post_date] => 2018-06-22 16:46:58

[post_date_gmt] => 2018-06-22 16:46:58

[post_content] => Le phénomène viking a pris fin il y a presque un millénaire. Et il ne laisse pas de stupéfier. Les guerriers venus du nord ont terrorisé l’Europe pendant trois siècles, conquis plusieurs fois l’Angleterre, fait plier les descendants de Charlemagne, créé des États destinés à un brillant avenir (dont celui qui deviendra un jour la Russie), colonisé l’Islande et le Groenland, sans doute découvert l’Amérique… Mais le plus ahurissant reste la disproportion entre l’étendue de ces prouesses et le nombre restreint de personnes qui les ont accomplies. Car les Vikings ne furent jamais ces hordes innombrables que se sont figurées leurs contemporains. Dans son dernier ouvrage, le premier à être traduit en français, le médiéviste suédois Anders Winroth rappelle que cette idée d’une « Scandinavie surpeuplée à l’origine de déferlements barbares » est un topos plus vieux que les Vikings eux-mêmes. « Elle découle de l’ancienne théorie des climats développée par Hippocrate et Aristote », selon laquelle le froid du Nord serait plus sain et favoriserait donc « la multiplication de l’espèce ». C’est ainsi, par exemple, qu’au VIe siècle l’historien Jordanès expliquait l’origine des Goths qui avaient envahi l’Empire romain.

En réalité, la Scandinavie des IXe, Xe et XIe siècles n’était pas particulièrement peuplée, et à aucun moment durant cette période elle ne connut une émigration de masse, comme ce sera le cas, au XIXe siècle, vers les États-Unis. Selon Winroth, ce qui provoqua le mouvement viking, c’est « l’existence de réelles opportunités ailleurs ». Une litote pour désigner des possibilités de pillages faciles et d’enrichissement rapide. De fait, le début des raids et leur intensification correspondent au déclin puis à l’éclatement de la superpuissance de l’époque, l’Empire carolingien. Comme le relevait déjà François Neveux dans L’Aventure des Normands (Perrin, 2006), « la principale cause du mouvement viking est la faiblesse des États qu’ils étaient amenés à fréquenter ». Commerçants avant toute chose, les hommes du Nord glanaient des informations dans les ports anglais et francs et constataient souvent que ces États n’étaient plus en mesure de se défendre – ce dont ils auraient eu tort de ne pas profiter.

L’autre facteur décisif fut la mise au point d’un navire remarquable. En effet, pas de Vikings sans bateau. C’est ce qui les distingue de leurs prédécesseurs cimbres, teutons, burgondes ou goths, qui tous étaient des envahisseurs terrestres. En France, ce navire est appelé de façon tout à fait impropre « drakkar » alors que, comme le note Régis Boyer dans Les Vikings. Histoire, mythes, dictionnaire (Robert Laffont, 2008), « ce terme n’existe simplement pas en vieux norrois [la langue parlée par les Vikings], c’est l’invention d’un petit journaliste français un peu barbouillé de suédois et écrivant au milieu du XIXe siècle ».

Avant la fin du VIIIe siècle, les Scandinaves, pour une raison qui reste mystérieuse, n’utilisaient pas la voile. Mais, à partir du moment où ils l’adoptent, ils inventent très vite l’une des embarcations les plus exceptionnelles de l’histoire maritime. Elle a la particularité d’être extrêmement polyvalente. Son faible tirant d’eau lui permet de s’enfoncer dans les terres en suivant les fleuves ; sa relative légèreté, de pouvoir être portée à dos d’homme (entre deux bassins fluviaux, par exemple). Mais elle est tout aussi capable d’effectuer de longues traversées en mer, comme le prouve la distance qui sépare les côtes norvégiennes de l’Islande. Sa coque est d’une souplesse inédite grâce aux planches qui la constituent : elles ne sont pas sciées, mais « obtenues en fendant des bûches à l’aide de coins et de cognée », ce qui fait qu’elles épousent la fibre du bois, explique Winroth, qui nous apprend en outre que des copies modernes de ces navires atteignent la vitesse impressionnante de 15 nœuds (soit près de 30 km/h).

L’ouvrage de Winroth, professeur à l’université Yale, aux États-Unis, ne révolutionne pas la vision que l’on pouvait avoir des Vikings, mais il constitue une très bonne synthèse des connaissances actuelles. Et balaie certains mythes qui ont la peau dure. Le fameux casque à cornes ? Il remonte à la première de L’Anneau du Nibelung de Wagner, en 1876. Les redoutables bersekir, ces guerriers-fauves presque invincibles ? Une invention délirante à partir d’une expression ne signifiant rien d’autre que « tunique d’ours ». Le terrifiant supplice de l’« aigle de sang » ? Des élucubrations dues à la mauvaise interprétation d’une strophe en vieux norrois. Celle-ci est tirée d’une saga islandaise du XIe siècle assez laconique et que ses premiers lecteurs comprenaient sans doute ainsi : « Et Ivar […] fit en sorte que l’aigle taille dans le dos d’Ella [son ennemi et le meurtrier de son père] ». Ce qui signifiait tout simplement qu’Ivar tuait Ella et laissait son corps être dévoré par l’aigle (sans sépulture donc). Mais une autre lecture possible était : « Ivar tailla l’aigle sur le dos d’Ella ». Elle était moins vraisemblable, parce qu’elle n’avait pas grand sens. Qu’importe, des exégètes ultérieurs se sont chargés de lui en trouver un : « Dans un premier temps, on a imaginé qu’Ivar avait torturé Ella de son vivant en gravant l’image d’un aigle sur son dos, rapporte Winroth. L’histoire a néanmoins culminé au XIVe siècle, quand un autre conteur a imaginé une horrible torture. ». Il s’agissait, en plus de tailler un aigle dans le dos de la victime, de lui « séparer toutes les côtes de l’échine avec une épée, de façon à lui arracher par là les poumons ». Et puis, comme il aurait été bête de s’arrêter en si bon chemin, on ajouta encore quelques détails horrifiques, comme le sel appliqué sur les blessures pour les rendre plus douloureuses.

Le point commun de ces déformations et autres malentendus est qu’ils tendaient tous à mettre en avant la brutalité extrême des Vikings. Or, comme le montre très bien Winroth, si les Vikings furent bel et bien violents, ils ne le furent pas outre mesure. Il compare l’ampleur de leurs dévastations à celles qu’ont causées les incessantes campagnes militaires de Charlemagne et note, à juste titre, que même les pires méfaits des barbares scandinaves font pâle figure à côté des massacres quasi génocidaires perpétrés par le glorieux « père de l’Europe ». Au bout du compte, Charlemagne ne se comportait pas autrement que les chefs vikings. Comme eux, il obtenait butins et tributs par la force et en partageait les bénéfices avec ses fidèles pour conserver leur loyauté. Simplement, il le faisait à une échelle bien plus vaste.

La mauvaise réputation des Vikings doit beaucoup à ceux qui furent leurs victimes de prédilection : les hommes d’Église. C’est un point qui a souvent été relevé et que Winroth mentionne à son tour : les édifices religieux, notamment les monastères, constituaient des cibles idéales pour les raids. Ils présentaient le double avantage d’être riches et mal protégés – puisque jusqu’alors, dans les conflits qui les opposaient entre eux, les seigneurs francs, anglais ou irlandais les avaient respectés. Les païens nordiques n’eurent bien sûr pas ce genre de scrupules, et leurs premières attaques semèrent la sidération. Elles furent d’autant plus dommageables à leur réputation auprès de la postérité que, en s’en prenant au clergé, ils s’en prirent aux seules personnes sachant lire et écrire à cette époque – et donc aux auteurs d’une bonne partie des témoignages qui nous sont parvenus sur eux.

Dès qu’il est question des ravages causés par les Vikings, les récits des moines ou des évêques n’hésitent pas à verser dans l’exagération, même la plus invraisemblable. Winroth montre ainsi les contradictions d’une chronique relatant le pillage de Nantes en 843 : les Vikings, décrits comme de véritables machines à tuer, auraient massacré absolument tout le monde, nous dit-on dans un premier temps (à grand renfort d’images saisissantes, comme celle de la cathédrale inondée de sang). Sauf qu’on apprend plus loin qu’il y eut aussi un grand nombre de prisonniers…

Ces pillages, si terribles furent-ils, eurent une vertu paradoxale : ils stimulèrent l’économie européenne. « Le commerce et les échanges étaient tombés au plus bas après la chute de l’Empire romain », rappelle Winroth. Une timide reprise s’était amorcée sous les Carolingiens, mais elle était freinée par le manque de monnaie. Pour une raison simple : l’or et l’argent disponibles avaient « servi à fabriquer des calices, des reliquaires et autres objets d’orfèvrerie à usage religieux. Les trésors des églises et des monastères regorgeaient de métaux précieux, en principe indisponibles pour le monnayage. On doit aux Vikings d’avoir changé cela. » Grâce à leurs extorsions, tous ces métaux qui avaient été thésaurisés purent être réinjectés dans l’économie européenne, et le commerce se fluidifia.

Mais les Vikings firent mieux encore. Leurs exploits maritimes à l’ouest – en Islande, au Groenland et au Labrador – sont bien connus, leurs percées à l’est beaucoup moins. Ils y établirent pourtant le long des grands fleuves eurasiens, entre la Baltique et la Caspienne, de nouvelles routes commerciales. On les retrouve à Byzance et à Bagdad, où ils contribuèrent à renflouer un Occident jusqu’alors déficitaire. « Même si on ne dispose d’aucune statistique, on peut penser que les Scandinaves, en exportant entre autres des esclaves, des fourrures et d’autres marchandises vers le califat arabe et Byzance, ont rééquilibré pour un temps le solde de la balance commerciale entre l’Europe de l’Ouest et l’Orient, mettant un point d’arrêt, voire peut-être inversant le flux d’argent et d’or qui s’échappait de l’économie occidentale », explique Winroth.

Les Vikings ont donc joué un rôle central dans le décollage de l’Europe médiévale, qu’ils ont revivifiée et désenclavée. Leur champ d’action s’étendait sur des milliers et des milliers de kilomètres : des côtes canadiennes aux rives de l’Euphrate ! Certains individus connurent, de ce fait, des destinées hors norme. Winroth retrace ainsi celle d’Harald le Sévère. Contraint de fuir la Norvège, il trouve refuge dans la Rus’ de Kiev avant de rejoindre Constantinople et la fameuse garde varègue, composée pour l’essentiel de Scandinaves et chargée de la protection rapprochée de l’empereur byzantin. Le voilà qui guerroie dans tout l’est du bassin méditerranéen, s’enrichit formidablement et peut retourner en Norvège, où il prend le pouvoir. S’ouvre alors le dernier acte de cette vie tumultueuse : Harald se lance à la conquête de l’Angleterre. La tentative tourne au fiasco : son armée est défaite à Stamford Bridge et lui-même tué d’une flèche dans la gorge. Nous sommes en 1066. Pour Winroth, cette bataille marque la fin de l’ère viking. Quelques semaines plus tard, Guillaume de Normandie réussit là où Harald le Sévère a échoué : il s’empare de l’Angleterre. Guillaume est descendant de Vikings, mais ce n’est déjà plus un Viking. C’est un monarque franc.

Diverses hypothèses ont été avancées pour expliquer le déclin des Vikings. On a évoqué leurs navires, parfaits pour le transport du fruit de leurs rapines mais, à cause de leur faible tonnage, inadaptés au commerce de gros. Régis Boyer a parlé de la concurrence des Frisons et de leurs grosses cogues lourdes et pansues, tout à fait aptes, elles, à transporter des matières premières. Winroth (après d’autres) préfère insister sur l’émergence en Scandinavie de monarchies stables et christianisées.

Dès le départ, le mouvement viking avait eu partie liée avec la décentralisation du pouvoir et l’éclatement de l’autorité, les chefs de guerre rivalisant d’audace contre leurs ennemis et de générosité envers leurs fidèles. À partir du moment où des États imposent un contrôle de la violence et où, de surcroît, il n’est plus dans leur intérêt d’attaquer d’autres nations chrétiennes, l’ancien modèle vole en éclats. Comme le résume Winroth, « quand les Scandinaves firent le choix de rejoindre l’Europe, d’embrasser le christianisme […], quand [ils] devinrent des sujets de rois et des serviteurs de l’Église universelle, ils cessèrent d’être des Vikings. »

— Ce texte a été écrit pour Books.

[post_title] => L’épopée viking revisitée

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => lepopee-viking-revisitee

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2018-07-14 19:24:37

[post_modified_gmt] => 2018-07-14 19:24:37

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=53585

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 53373

[post_author] => 8

[post_date] => 2018-06-19 10:00:30

[post_date_gmt] => 2018-06-19 10:00:30

[post_content] => Durant notre enfance dans les années 1950, nous avons reçu, mes amis et moi, une double éducation. Nous avons eu l’école et ce que j’appelle une éducation de chasseurs-cueilleurs. Nous étions une petite bande du quartier composée d’enfants d’âges différents, à jouer presque tous les jours, après la classe, souvent jusqu’à la tombée de la nuit. Nous jouions tout le week-end et tout l’été. Nous avions le temps d’explorer, le temps de nous ennuyer et d’imaginer des façons de tromper l’ennui, le temps de faire des bêtises et de trouver le moyen de les réparer, le temps de rêvasser, de nous adonner à nos passions, de lire des bandes dessinées ou n’importe quoi d’autre plutôt que les livres qu’on nous avait donné à lire. Ce que j’ai appris au cours de mon éducation de chasseur-cueilleur a été bien plus précieux pour ma vie d’adulte que ce que j’ai appris à l’école, et je pense que d’autres personnes de mon âge en diraient autant.

Depuis une bonne cinquantaine d’années, les occasions qu’ont les enfants de jouer se font de plus en plus rares, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Dans son livre Children at Play, Howard Chudacoff parle de la première moitié du XXe siècle comme de « l’âge d’or » des jeux non structurés. Dans les années 1900, le travail des enfants est devenu moins nécessaire, ce qui a libéré du temps pour le jeu. Mais, à partir de la fin des années 1950, les adultes commencent à rogner cette liberté en exigeant des enfants qu’ils consacrent davantage de temps aux devoirs et, surtout, en les empêchant de jouer tout seuls – même quand ils ne sont ni en classe ni en train de faire leurs devoirs. Les activités sportives dirigées par des adultes remplacent les parties improvisées ; les activités extrascolaires remplacent les hobbies ; et les parents, par peur, interdisent à leurs enfants d’aller jouer dehors avec d’autres gamins, sans surveillance.

Dans le même temps, nous avons assisté à une dégradation de la santé mentale des jeunes. Ce n’est pas uniquement que nous voyons à présent des troubles qui passaient inaperçus auparavant. Des questionnaires cliniques visant à évaluer l’anxiété et la dépression, par exemple, sont soumis sous une forme inchangée aux États-Unis à des groupes de référence d’élèves depuis les années 1950. L’analyse des résultats fait apparaître une augmentation continue et linéaire de l’anxiété et de la dépression chez les jeunes au fil des décennies. À tel point qu’aujourd’hui 5 à 8 fois plus de jeunes se verraient diagnostiquer un trouble anxieux généralisé ou une dépression majeure que dans les années 1950. Au cours de la même période, le taux de suicides a plus que doublé chez les 15-24 ans et quadruplé chez les moins de 15 ans.

La raréfaction des occasions de jouer s’est également accompagnée d’une baisse de l’empathie et d’une hausse du narcissisme, tous deux étant évalués depuis la fin des années 1970 à l’aide de questionnaires standardisés soumis à des échantillons normatifs d’étudiants de premier cycle universitaire. L’empathie est la capacité à se mettre à la place de l’autre et à éprouver ce qu’il ressent. Le narcissisme est un ego surdimensionné, assorti d’un manque d’intérêt pour les autres et d’une incapacité à nouer des liens affectifs. Une baisse de l’empathie et une hausse du narcissisme : c’est exactement ce à quoi on peut s’attendre chez des enfants qui ont peu l’occasion de se socialiser par le jeu. Ces valeurs et ces aptitudes à vivre en société ne s’apprennent pas à l’école, car l’école est un cadre autoritaire et non pas démocratique. L’école encourage la compétition, pas la coopération ; et les enfants n’ont pas la possibilité de claquer la porte quand on ne respecte pas leurs besoins ou leurs envies.

Dans mon livre Libre pour apprendre, je pointe ces évolutions et postule que l’augmentation des troubles mentaux chez les enfants est en grande partie le résultat de la restriction de leur liberté (1). Si nous aimons nos enfants et voulons qu’ils s’épanouissent, nous devons leur laisser plus de temps et d’occasions pour jouer. Or les décideurs et les philanthropes continuent de nous pousser dans la direction opposée – vers davantage d’école, davantage d’évaluation, davantage de supervision par les adultes.

J’ai participé en 2013 à un débat à la radio avec la représentante de l’association National Center on Time and Learning, qui milite pour l’allongement de la journée et de l’année scolaires aux États-Unis. Sa thèse était que les enfants ont besoin de passer plus de temps en classe pour être mieux préparés aux défis du monde d’aujourd’hui et de demain. J’ai soutenu le contraire. Le présentateur a introduit le débat par ces mots : « Que faut-il aux élèves : davantage de temps pour apprendre ou davantage de temps pour jouer ? » L’apprentissage par opposition au jeu. Cette dichotomie semble naturelle à des personnes comme ce présentateur radio, à mon adversaire lors du débat – et peut-être à vous aussi. L’apprentissage, de leur point de vue, est ce que les enfants font à l’école et, peut-être, au cours d’autres activités dirigées par des adultes. Le jeu est, au mieux, une pause bienvenue dans l’apprentissage. De ce point de vue, les vacances d’été ne sont qu’une longue récréation, sans doute plus longue que nécessaire. Mais on peut défendre un autre point de vue, qui devrait être évident mais apparemment ne l’est pas : jouer, c’est apprendre. En jouant, les enfants reçoivent les leçons de vie les plus importantes, celles qui ne peuvent être enseignées à l’école. Pour bien apprendre ces leçons, les enfants ont besoin de jouer, beaucoup, énormément, et sans que les adultes s’en mêlent.

Le spécialiste de la psychologie évolutionniste que je suis s’intéresse à la nature humaine, à son lien de parenté avec celle des autres animaux et à la façon dont elle a été façonnée par la sélection naturelle, tout particulièrement à travers le jeu. Tous les jeunes mammifères jouent. Pourquoi ? Pourquoi gaspillent-ils leur énergie et risquent-ils leur vie et leur intégrité physique à jouer, alors qu’ils pourraient juste se reposer, à l’abri dans un terrier ? Le philosophe et naturaliste allemand Karl Groos est le premier à avoir apporté une réponse à cette question dans une perspective évolutionniste, darwinienne. Dans son livre Les Jeux des animaux (1898), il soutient que le jeu est un moyen, issu de la sélection naturelle, destiné à permettre aux jeunes animaux d’acquérir les compétences dont ils auront besoin pour survivre et se reproduire (2).

Aujourd’hui, cette théorie est communément admise par les chercheurs. Elle explique pourquoi les jeunes animaux jouent davantage que leurs aînés (ils ont plus de choses à apprendre) et pourquoi les animaux qui ont des instincts moins figés sont les plus joueurs. On peut prévoir, avec un grand degré d’exactitude, à quels genres de jeux va s’adonner tel ou tel animal en sachant quelles compétences il doit développer pour se nourrir et se reproduire. Les lionceaux et les jeunes des autres espèces de prédateurs jouent, par exemple, à épier leurs proies et à bondir sur elles, alors que les jeunes zèbres jouent à prendre la fuite et à esquiver.

Groos a publié un second ouvrage dans lequel il étend ses réflexions aux humains (3). Les humains ayant beaucoup plus de choses à apprendre que les autres espèces, ce sont les plus joueurs de tous les animaux, observe-t-il. Les enfants, contrairement aux jeunes des autres espèces, doivent apprendre des compétences différentes selon la culture au sein de laquelle ils grandissent. C’est, selon Groos, la raison pour laquelle la sélection naturelle a doté les enfants d’une forte propension à observer les activités de leurs aînés et à les incorporer dans leurs jeux. Dans toutes les cultures, lorsqu’ils sont autorisés à jouer librement, les enfants acquièrent non seulement des compétences universelles (la marche et la course à pied), mais également des compétences spécifiques à leur culture (tirer à l’arc ou faire paître le bétail).

Mes travaux et mes idées s’inscrivent dans le prolongement de l’œuvre pionnière de Groos. Je me suis penché notamment sur le mode de vie des enfants dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Avant l’essor de l’agriculture, il y a à peine dix mille ans, nous étions tous des chasseurs-cueilleurs. Certains groupes sont parvenus à le rester jusqu’à une époque récente et leurs cultures ont été étudiées par des anthropologues. J’ai lu tout ce que je pouvais trouver sur l’enfance chez les chasseurs-cueilleurs, et j’ai conduit une petite enquête auprès de dix anthropologues qui avaient, à eux tous, partagé la vie et étudié la culture de sept groupes sur trois continents.

Les sociétés des chasseurs-cueilleurs n’ont rien qui ressemble à l’école. Les adultes sont convaincus que les enfants apprennent en observant, en explorant et en jouant, et donc ils leur laissent tout le loisir de le faire. En réponse à ma question « Quel temps était dévolu au jeu dans la société que vous avez étudiée ? », les dix anthropologues ont répondu que les enfants étaient libres de jouer presque toute la journée, de l’âge de 4 ans environ (quand on les jugeait suffisamment responsables pour partir loin des adultes, avec un groupe d’enfants de tous âges) jusqu’au milieu, voire la fin, de l’adolescence (quand ils commençaient, de leur propre initiative, à assumer des responsabilités d’adulte).

Cela concorde tout à fait avec la théorie de Groos. Les garçons jouaient à pister et à chasser du gibier. Garçons et filles jouaient à trouver et déterrer des racines comestibles, à grimper aux arbres, à construire des huttes et des pirogues. Ils jouaient à se disputer et à débattre, imitant parfois leurs aînés ou essayant de faire mieux qu’eux. Ils s’amusaient à mimer les danses et chants traditionnels mais en inventaient aussi de nouveaux. Même les plus jeunes jouaient avec des choses dangereuses, comme le feu ou les couteaux, et les adultes les laissaient faire parce que c’était la seule façon pour eux d’apprendre à s’en servir. Ils faisaient tout cela non pas parce qu’un adulte les y avait incités, mais parce qu’ils en avaient envie, que c’était amusant et que quelque chose au fond d’eux-mêmes, le résultat de siècles de sélection naturelle, les poussait à jouer à des activités en lien avec leur culture, afin de devenir des adultes dotés de connaissances et de compétences techniques.

Je me suis aussi intéressé à une école radicalement différente, celle de Sudbury Valley, non loin de chez moi, dans le Massachusetts. On lui donne le nom d’école, mais elle n’a rien à voir avec ce que l’on entend habituellement par là. Les élèves – âgés de 4 à 19 ans – sont libres de faire ce qu’ils veulent toute la journée, du moment qu’ils respectent les règles de comportement. Comment ces enfants peuvent-ils apprendre quoi que ce soit ? se demandent la plupart des gens. Pourtant, cette école existe depuis 1968 et compte déjà plusieurs centaines de diplômés qui s’en sortent très bien dans le monde réel, non pas parce que l’école leur a appris quoi que ce soit, mais parce qu’elle leur a permis d’apprendre tout ce qu’ils voulaient. Et, conformément à la théorie de Groos, ce que les enfants ont envie d’apprendre, ce sont les compétences les plus valorisées dans leur culture, celles qui débouchent sur un bon emploi et une vie épanouie.

Les comportements qu’ils apprennent sont encore plus importants que les compétences. Ils apprennent à être responsables d’eux-mêmes et des autres, et ils apprennent que la vie est amusante, même (et peut-être surtout) quand elle implique de faire des choses difficiles. Je tiens à préciser que ce n’est pas une école coûteuse. La scolarité est deux fois moins onéreuse que dans l’enseignement public, et encore moins que dans la plupart des écoles privées.

L’école de Sudbury Valley s’apparente aux sociétés de chasseurs-cueilleurs à de multiples égards : elle réunit les conditions pour que les enfants puissent développer pleinement leurs aptitudes à s’autoéduquer ; elle leur laisse toute latitude pour jouer, explorer, creuser leurs centres d’intérêt ; elle leur donne l’occasion de se servir des outils propres à leur culture : elle leur offre la possibilité de s’adresser à des adultes attentionnés et compétents (qui sont là pour les aider et non les juger) et de côtoyer librement des camarades d’âges différents (ce qui est plus propice à l’apprentissage que de jouer dans un groupe où tout le monde en est au même stade de développement). Enfin, aussi bien à Sudbury Valley que chez les chasseurs-cueilleurs, les enfants évoluent dans un milieu sain et stable, ce qui leur permet de s’approprier les valeurs de la collectivité et d’acquérir le sens des responsabilités.

Je ne vous convaincrai pas de sitôt qu’il faut abolir l’école pour la remplacer par des centres de jeu et d’exploration en autonomie. Je pense en revanche pouvoir vous convaincre qu’il est important de jouer en dehors du temps scolaire.

Les partisans d’une scolarité plus classique veulent que les enfants soient mieux formés pour le monde d’aujourd’hui et de demain. Mais de quelle formation ont-ils besoin ? Doivent-ils pouvoir recracher des réponses qu’ils ont apprises par cœur ? Faire consciencieusement ce qu’on leur dit de faire, sans poser de questions ? Les écoles ont été conçues pour enseigner ce genre de choses, et elles le font très bien. Ou bien faut-il qu’ils sachent poser de nouvelles questions et trouver de nouvelles réponses, faire preuve d’esprit critique et de créativité, innover, prendre des initiatives, apprendre sur le tas, par leurs propres moyens ?