WP_Post Object

(

[ID] => 83269

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:41

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:41

[post_content] => Colonisation » ? « Spoliation » ? Ou simple « récupération » de territoires ? Après la Seconde Guerre mondiale, la frontière entre l’Allemagne et la Pologne est repoussée vers l’ouest, jusqu’à la ligne Oder-Neisse. La Pologne y gagne 100 000 km2 de territoires (la Prusse orientale, la Poméranie orientale, le Brandebourg oriental, la Basse-Silésie ainsi qu’une partie de la Haute-Silésie), tandis qu’elle cède à l’est 180 000 km2 à la Russie. Huit millions d’Allemands sont alors expulsés et remplacés par presque autant de Polonais.

Du temps du communisme, le discours est clair en Pologne : ces régions étant historiquement polonaises, les nouveaux venus peuvent donc sans scrupule s’approprier les maisons des anciens « occupants » allemands, dormir dans leurs lits, boire dans leurs tasses, utiliser leurs moissonneuses, faire tourner leurs usines... Les traces du passé germanique sont systématiquement effacées : les pouvoirs publics rebaptisent les villes, les places et les rues ; les habitants se débarrassent des objets portant des inscriptions en allemand. Les cimetières sont pillés : les pierres tombales serviront à construire des routes, des murs, voire des bacs à sable.

Originaire de Legnica, en allemand Liegnitz, en Basse-Silésie, la jeune écrivaine polonaise Karolina Kuszyk exhume les traces de cette époque refoulée. Au début, elle a retrouvé par hasard dans la cave de la maison familiale ces objets « post-allemands » (armoires, gravures anciennes, outils, vaisselle, vêtements...), témoins de l’histoire de sa région. Le site de la Deutsche Welle parle à propos du livre qu’elle en a tiré, Poniemieckie, d’« une quête d’identité propre aux habitants de ces régions marquées par un secret honteux », de ces zones devenues « butin de guerre », comme l’écrit wSzczecienie, site d’information de la région de Szczecin (ex-Stettin), en Poméranie occidentale.

Les critiques saluent un travail méticuleux, fondé sur des sources multiples (journaux intimes de Polonais et d’Allemands, témoignages directs et inédits, articles de presse, actes juridiques, travaux de chercheurs, d’artistes...) et enrichi par l’expérience personnelle de l’auteure. La revue Czas Kultury apprécie aussi le « style contemporain, mêlant reportage, essai, prose autobiographique et littérature de voyage ».

Surtout, ce livre qui aborde « des sujets toujours chargés de ressentiment » apparaît « nécessaire », pour wSzczecienie, et « courageux » parce qu’il ose « briser le dernier tabou des relations germano-polonaises », selon le magazine culturel Esensja. Salvateur, même, estime l’écrivaine Brygida Helbig, née à Szczecin, parce qu’il parvient à « panser la grande blessure de l’après-guerre ».

[post_title] => Retour du refoulé

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => retour-refoule

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-05-26 16:12:21

[post_modified_gmt] => 2020-05-26 16:12:21

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=83269

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 83356

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:39

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:39

[post_content] => En 2010, alors que je travaillais dans l’administration fédérale américaine, j’ai demandé un jour à un collègue comment il allait. Il a eu cette réponse étonnante : « Pour ce qui est du bonheur au jour le jour, ce n’est pas ça. Mais mon niveau de satisfaction dans la vie est élevé. » Il se trouve qu’il s’intéressait aux travaux des chercheurs en sciences sociales sur le bonheur ou ce qu’on appelle souvent le « bien-être subjectif », et sa réponse faisait référence à deux façons différentes de mesurer ce concept difficile à définir.

La première méthode, qui est la plus utilisée, consiste à demander aux individus d’évaluer leur degré de satisfaction à l’égard de la vie, souvent sur une échelle de 0 à 10. Chose étonnante, la plupart des personnes n’hésitent pas beaucoup avant de répondre 1.

Si nous accordons du crédit à ces réponses, nous pouvons tirer des conclusions sur l’incidence qu’ont le revenu du ménage, le chômage, le mariage, le divorce, les enfants, la durée du travail et l’état de santé sur la satisfaction de la population. On voit ainsi qu’hommes et femmes deviennent beaucoup plus heureux l’année suivant leur mariage mais que, des années plus tard, ils retrouvent leur niveau de satisfaction antérieur (il semblerait même qu’il chute chez les femmes).

Peut-être n’est-ce guère surprenant, mais les résultats obtenus par les chercheurs sont parfois troublants. En particulier, passé un premier moment de désarroi, beaucoup d’événements en apparence dramatiques n’ont qu’une faible incidence sur le bien-être subjectif. Des patients dialysés et des jeunes ayant perdu un membre à cause d’un cancer n’indiquent pas un moindre degré de satisfaction dans la vie. Chez les paraplégiques, le niveau est à peine inférieur. Avoir subi une colostomie n’a quasiment pas d’incidence. Que l’on se fie ou non à ces résultats, ils interpellent.

Quand les chercheurs interrogent les gens sur leur satisfaction dans la vie, ils leur demandent une sorte d’évaluation globale ; ils ne mesurent pas ce que les personnes ressentent effectivement au jour le jour. La littérature scientifique sur le bien-être subjectif distingue désormais le « bien-être évalué », résultant d’un jugement global, et le « bien-être ressenti », qui mesure les expériences vécues sur l’instant.

Si vous passez une semaine à faire du bénévolat pour une soupe populaire, vous pouvez en tirer de la satisfaction sans pour autant trouver agréable ce que vous faites. Si vous passez une journée à regarder une dizaine d’épisodes d’une série débile (mais amusante), vous ne vous sentirez peut-être pas très satisfait, mais vous aurez passé un bon moment – ce dont rend bien compte le concept de « plaisir coupable ». De fait, les chercheurs ont constaté un écart systématique entre l’évaluation globale et celle qui porte sur un moment particulier. Les femmes célibataires expriment un niveau de satisfaction dans la vie inférieur à celui des femmes mariées, mais leur niveau de bien-être ressenti est à peu près équivalent. Les Français se déclarent nettement moins satisfaits de leur vie que les Américains mais affichent un niveau de bien-être ressenti bien plus élevé 2.

Mais, me direz-vous, comment les chercheurs font-ils pour évaluer le bien-être ressenti ? Eh bien, ils posent des questions portant sur l’état émotionnel à un instant précis. Ils demandent aux répondants d’indiquer comment ils se sont sentis lors des différentes activités de la journée (de nouveau sur une échelle de 0 à 10) : pendant leurs trajets entre le domicile et le travail, leurs heures de travail, leurs repas, leurs courses ou leur activité sportive, pendant le temps passé avec les enfants, devant la télévision, avec des amis et ainsi de suite. Certes, les enquêtes de ce type ne fournissent pas à proprement parler de mesure des sentiments ou de l’humeur. Les chercheurs ne peuvent accéder directement aux états émotionnels. Mais ceux qui ont recours à ces enquêtes affirment qu’elles permettent de se faire une idée assez juste de la façon dont une personne apprécie ou pas les moments qui constituent sa vie.

Au cours des deux dernières décennies, la recherche sur le bien-être subjectif s’est développée à une vitesse spectaculaire, notamment à la suite d’une série d’articles écrits ou coécrits par le Prix Nobel d’économie 2002 Daniel Kahneman. En 1997, Kahneman a signé (avec Peter P. Wakker et Rakesh Sarin) un article qui a fait date, « Retour à Bentham ? Exploration de l’utilité ressentie » 3, où il affirmait qu’il est possible et nécessaire de mesurer le ressenti des individus au fil du temps. Selon lui, nous devrions accorder une attention toute particulière au « moi expérimentant ». Sa thèse a inspiré quantité de travaux sur le bien être ressenti.

Ces recherches ont suscité l’intérêt des pouvoirs publics, et l’idée de mesurer le bien-être subjectif a fait son chemin dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Naturellement, beaucoup se montrent très critiques à l’égard de ces assertions et même de ce champ de recherche. Certains doutent que l’on puisse apprendre quelque chose en demandant aux individus d’évaluer leur degré global de satisfaction dans la vie ou leur ressenti quotidien sur une échelle de 0 à 10. D’autres désapprouvent l’accent mis sur le « bonheur », dont ils estiment la définition pas assez précise. Le terme peut recouvrir des sentiments de nature différente, comme la joie, la sérénité, l’exaltation, l’épanouissement, l’excitation et le plaisir. Et on peut être malheureux parce qu’on se sent humilié ou qu’on est désespéré, inquiet ou tourmenté. Avoir le maximum de plaisir et le minimum de douleur, est-ce la bonne définition d’une vie heureuse ? Kahneman et d’autres préfèrent le concept de « bien-être subjectif » parce qu’il prête moins à confusion. Mais la question reste entière.

Paul Dolan est économiste de formation et professeur des sciences du comportement à la London School of Economics and Political Science. Il a conseillé les autorités britanniques sur l’élaboration d’une mesure du bonheur. Avec Happiness by Design, il a écrit un livre qui peut évoquer par moments un ouvrage de développement personnel mais qui est en réalité bien plus ambitieux. Sa véritable intention est de jeter un regard neuf sur ce qu’est le bonheur et ce qui permet de l’atteindre.

Son idée la plus percutante est que tout réside dans la façon dont nous polarisons notre attention. En s’appuyant sur le concept d’« illusion de concentration » 4 élaboré par Kahneman et David Schkade, Dolan soutient que nous surestimons largement l’effet qu’aura quelque chose (une météo agréable, une voiture de luxe, un emploi) sur notre bien-être, du simple fait que nous nous focalisons dessus. « Un même facteur – argent, mariage, sexualité, bégaiement ou autre – peut influer plus ou moins sur notre bonheur selon l’attention que nous lui accordons », assure-t-il. Cela peut sembler une évidence, mais, comme nous allons le voir, cela permet d’expliquer beaucoup de résultats de recherche déconcertants et cela a aussi des implications plus vastes.

Dolan a bien conscience qu’un pan de la recherche sur le bonheur semble promouvoir une forme d’hédonisme sommaire, donnant à entendre que toutes nos émotions devraient être mesurées à l’aide d’un hédonomètre 5. John Stuart Mill reprochait à Jeremy Bentham, le père de la doctrine utilitariste, de ne pas tenir compte des différences qualitatives entre les plaisirs. Bentham, écrit il, « admet à peine que poursuivre un idéal pour son intérêt intrinsèque fait partie de la nature humaine. Le sens de l’honneur et de la dignité personnelle, ce sentiment particulier d’exaltation ou de déchéance qui opère indépendamment de l’opinion d’autrui ou même malgré celle-ci ; l’amour de la beauté, cette passion de l’artiste ; celui de l’ordre, de la convenance comme de la cohérence des choses et de leur conformité à une fin; l’amour du pouvoir, non pas sous cette forme étriquée d’un pouvoir sur d’autres hommes, mais du pouvoir en général comme ce qui peut rendre nos volitions effectives ; l’amour aussi de l’action, cette soif de l’activité et du mouve ment, sentiment à peine moins important dans notre vie que celui, opposé, du confort. [...] L’homme, cet être complexe entre tous, est à ses yeux bien simple » 6.

Dolan n’est pas aussi réductionniste. Il juge, par exemple, important de distinguer les états d’excitation et de non-excitation. On peut se sentir « heureux » quand on se sent stimulé et investi dans quelque chose, mais aussi quand on est calme et satisfait. Et l’on peut se dire « malheureux » quand on est en colère ou anxieux, mais aussi quand on est triste ou déprimé.

Plus fondamentalement, Dolan fait la distinction entre ce qui procure du plaisir et ce qui procure du sens. Certaines activités procurent du plaisir mais semblent dépourvues de sens. D’autres paraissent intéressantes mais ne sont guère plaisantes. Mais il souligne que notre ressenti est fortement influencé par le fait que nous considérions que l’activité a un sens ou pas. Les activités qui nous procurent du plaisir ou du sens « sont celles qui ont le plus d’incidence sur notre ressenti », nous dit Dolan. Et c’est là que l’idée de l’attention qu’on leur accorde devient déterminante. Éprouver du plaisir ou le sentiment que notre activité fait sens dépend de ce sur quoi nous focalisons notre attention. C’est pour cette raison que Dolan juge préférable de mesurer le ressenti plutôt que la satisfaction dans la vie.

Pour être vraiment heureux, conclut il, nous devons éprouver à la fois du plaisir et du sens, et, quand il y a un déséquilibre entre ces deux pôles ou que nous privilégions l’un au détriment de l’autre, notre vie en pâtit. Des études semblent indiquer que les plaisirs de la vie ne font pas bon ménage avec les enfants. Curieusement, les enfants semblent tirer vers le bas à la fois le niveau de satisfaction et le bonheur ressenti. Mais ils peuvent ajouter du sens à la vie.

Dolan fournit quantité de données sur le bien-être subjectif. Le niveau ressenti de plaisir et de sens reste étonnamment stable tout au long de la vie, à une exception près : les 15-23 ans déclarent un niveau de sens très faible – visiblement, ils s’amusent mais se demandent si leur vie a un sens. Les femmes éprouvent moins de plaisir que les hommes à passer du temps avec les enfants, mais elles y trouvent plus de sens. Quel que soit l’âge, le bien-être subjectif augmente quand on a un emploi, mais aussi quand on est croyant.

Par ailleurs, Dolan constate que l’argent fait bel et bien le bonheur, surtout quand on est pauvre, mais aussi quand on ne l’est pas. Mais, pour ce qui est de l’argent, les deux mesures du bien-être subjectif font apparaître des résultats divergents. Voir ses revenus augmenter tire vers le haut le sentiment de satisfaction dans la vie, mais, au-delà d’un certain seuil, cela ne semble plus avoir d’incidence sur le plaisir de vivre. Plus généralement, il ressort que le revenu influe bien plus sur le niveau de satisfaction dans la vie que sur le bien-être ressenti.

Ce constat semble donner du crédit à sa préférence pour la mesure de l’expérience ressentie. Lorsque des chercheurs demandent à des gens riches d’évaluer leur niveau de satisfaction dans la vie sur une échelle de 0 à 10, il se peut que les répondants gonflent leur estimation parce qu’ils se focalisent sur le montant de leur fortune. Mais, si leur richesse n’améliore pas leur existence au quotidien – en leur donnant par exemple du temps pour voyager –, l’avantage ressenti semble mince.

Les travaux sur le bien-être subjectif ont aussi mis en évidence une remarquable faculté d’adaptation face à l’adversité. Une capacité que la plupart d’entre nous sous-estiment grandement. Si certains handicaps lourds semblent avoir peu ou pas d’incidence sur le bien-être évalué ou ressenti des individus, c’est parce que nous nous adaptons. Beaucoup d’autres revers (dont le divorce) n’ont le plus souvent qu’un effet de courte durée.

Mais il y a des situations auxquelles nous ne nous adaptons pas. Par exemple, on ne s’habitue pas à vivre dans le bruit, et d’autant moins que ce bruit est intermittent et imprévisible. Dolan met ce résultat en regard d’une découverte déroutante à propos de personnes atteintes d’un cancer : leur bien-être subjectif chute lorsqu’ils sont en rémission. Selon lui, « la “certitude” de la mort permet de mettre de l’ordre dans ses affaires, tandis que la rémission sème le doute sur le sens de cette démarche ». Par ailleurs, et c’est bien compréhensible, on a du mal à s’adapter à la douleur chronique et aux troubles mentaux.

Comprendre le rôle crucial de l’attention permet d’expliquer le processus d’adaptation, affirme Dolan. Imaginez que vous perdiez l’usage d’un membre. Au départ, vous n’aurez que cela à l’esprit, vous aurez du mal à penser à autre chose. Mais, passé un certain temps, vous allez reléguer le membre inerte à l’arrière-plan et cesser de lui accorder autant d’attention. Vous allez plutôt vous concentrer sur votre famille, vos amis, votre travail. C’est pour cette raison que beaucoup de handicaps n’ont guère d’incidence sur le bien-être subjectif. Au bout d’un moment, on cesse de se focaliser dessus.

Cela explique aussi que le bruit, la douleur chronique et les troubles mentaux aient des effets durables. Tous trois se rappellent constamment à notre attention. À propos du bruit et de la douleur, on dit souvent qu’il faut essayer de les chasser de l’esprit – mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Ce point intéresse les politiques publiques, car il indique qu’il est essentiel de faire plus d’efforts pour alléger les souffrances liées aux troubles mentaux.

On comprend aussi, dès lors, pour quoi le mariage donne un coup de fouet au moral, du moins au début, et pourquoi ses effets s’estompent avec le temps. Le fait d’être mariés occupe l’esprit des nouveaux époux et leur procure beaucoup de joie. Au bout d’un certain temps, même ceux qui sont heureux en ménage ont moins tendance à s’étonner et à se réjouir du fait d’être mariés (certains spécialistes du bonheur insistent sur l’importance de se « renouveler », en changeant ses habitudes ou en essayant de poser un regard neuf sur les choses familières).

C’est « la mauvaise focalisation de notre attention qui est le principal problème », affirme Dolan. C’est donc « le déplacement de l’attention qui doit être la principale solution ». Si l’on veut perdre du poids, il faut se focaliser sur son poids, « se procurer une balance fiable et monter dessus deux fois par semaine au même moment de la journée ».

Plus fondamentalement, nous dit Dolan, nous devrions nous fier à notre vécu plutôt qu’à nos désirs ou à nos convictions. S’aventurant sur le terrain du développement personnel, il nous invite à décrire nos expériences et à leur attribuer une note de 0 à 10 en fonction du plaisir et du sens que nous y trouvons. L’exercice peut sembler idiot, mais son but est de nous montrer que nos expériences réelles ne sont pas forcément conformes à nos attentes et que, une fois que nous aurons compris qu’elles divergent, nous commencerons à répartir notre temps différemment (par exemple en déterminant quels moments de nos dernières vacances nous ont vraiment procuré du bonheur et lesquels non).

Pour Dolan, « le bonheur est la seule chose qui compte en définitive ». Selon lui, « Audrey Hepburn était en plein dans le mille quand elle a dit : “La chose la plus importante est de profiter de la vie. Être heureux, c’est tout ce qui compte”». Faisant en outre observer que nos sentiments ont tendance à être contagieux, il conclut que « la quête du bonheur est un objectif noble à prendre très au sérieux ». Ce faisant, et il en a conscience, il avance des idées fortes et s’expose à plusieurs critiques.

Commençons par la différence entre la mesure du niveau de satisfaction dans la vie et celle de l’expérience vécue. Dolan préfère de loin la seconde, mais le sujet est plus compliqué qu’il le laisse entendre. Lorsque les gens répondent à des questions sur leur satisfaction dans la vie, il est fort possible qu’ils aient en tête leurs valeurs et préoccupations les plus profondes. Si l’on se borne à les interroger sur leur ressenti au quotidien, on risque de passer à côté de ce qui les motive, de ce qui leur tient le plus à cœur.

Certes, Dolan met l’accent sur la question du sens et pas seulement sur le plaisir. Mais ce choix est justement un argument pour privilégier la mesure de la satisfaction dans la vie, du moins si elle permet de saisir le jugement porté par chacun sur l’équilibre atteint entre le plaisir et ce qui fait sens.

La mesure du niveau de satisfaction dans la vie se heurte bien sûr à des difficultés méthodologiques. Il y a l’éternelle question de savoir si les gens répondent de manière relative ou absolue. Une personne en fauteuil roulant qui donne une note moyenne de 7 peut le faire en se comparant avec d’autres personnes en fauteuil roulant, en se disant : « Pour quelqu’un qui ne peut pas marcher, je vais plutôt bien.» On peut également se demander si la mesure est stable. Si le soleil brille ou que quelqu’un vient d’être gentil avec vous, vous pourriez répondre « 8 », alors qu’un temps maussade ou la réflexion désagréable d’un ami vous aurait fait dire « 5 ». « Les résultats en disent plus long sur ce qui vous passe par la tête au moment où vous répondez que sur votre expérience du bonheur au quotidien », redoute Paul Dolan. De surcroît, la « satisfaction dans la vie » est une vaste question à laquelle on n’a pas l’habitude de répondre. On est donc en droit de se demander ce que les réponses signifient réellement.

Les chercheurs se sont bien sûr penchés sur les objections de ce genre, et, à l’heure actuelle, nous pouvons raisonnablement conclure que les mesures du niveau de satisfaction dans la vie sont relativement stables et constituent un bon indicateur du jugement porté sur l’existence. Mais il s’agit d’une conclusion provisoire. Il convient d’approfondir les recherches.

Le principal problème de la thèse de Dolan, c’est que les gens raisonnables ne sont pas d’accord avec Audrey Hepburn. Si tant d’adultes pensent qu’il est important de consacrer beaucoup de temps à leurs enfants ou à leurs parents âgés, ce n’est pas parce que cela les rend heureux (ce n’est peut-être pas le cas), mais parce que c’est ce qu’il faut faire. Si tant de personnes pensent qu’il est important d’aider les autres, ce n’est pas parce que cela les rend heureux (ce n’est peut-être pas le cas), mais parce que la chose qui compte le plus dansa vie – ou l’une de celles qui comptent le plus –, c’est d’aider son prochain. Si tant de personnes pensent qu’il est important de créer des œuvres d’art, d’écrire des livres ou de réaliser des films, ce n’est pas parce que cela les rend heureux (ce n’est peut-être pas le cas), mais parce que la culture compte et qu’il est important d’y contribuer. Si tant de personnes pensent qu’il est important d’avoir de grands idéaux (patriotiques, religieux, artistiques, politiques), ce n’est pas pour leur bonheur mais parce qu’ils attachent de la valeur à ces idéaux. L’idée de dévouement – aux autres, à une cause, à son pays, à Dieu – manque visiblement dans l’analyse de Dolan. Il ne dit pas non plus grand-chose de l’expérience de la création en général – ses plaisirs, ses déconvenues, son intensité.

Il est vrai que l’un de ses principaux objectifs est de mettre l’accent sur ce qui fait sens. Il a bien conscience que, pour beaucoup d’entre nous, la vie a plus de sens si l’on s’investit dans des activités pas forcément agréables. Mais il a tort de soutenir que, lorsqu’on demande à une personne pourquoi telle chose est importante pour elle, elle finit par répondre : « Parce que cela me procure soit du plaisir, soit du sens. » Beaucoup des choses que nous faisons ne sont pas à ce point centrées sur nous-mêmes ; de fait, si elles l’étaient, nous les trouverions moins agréables et moins porteuses de sens. Si certaines activités – mener un projet à son terme, faire quelque chose d’utile – nous procurent un sentiment d’accomplissement, il est peu probable que cela ait été notre seule motivation. Cela n’entrait peut-être même pas en ligne de compte. Si des gens luttent pour la justice ou contre la tyrannie, c’est parce qu’ils sont convaincus que c’est ce qu’il faut faire ; beaucoup d’autres ne partagent pas ce point de vue. Dans de nombreux domaines, les sentiments de plaisir ou de sens sont pour l’essentiel des effets secondaires ; ils résultent d’activités que nous réalisons pour elles-mêmes, par pour notre bénéfice personnel.

Il n’est pas non plus certain que, si nous avions à choisir deux émotions positives seulement, nous choisirions le plaisir et le sens. Il s’agit là bien sûr de concepts génériques, qui englobent des humeurs et des sentiments de nature très diverse ; pensez au plaisir que procurent un bon livre, un bain de mer, une visite de Berlin, une conversation avec un ami ou une petite sieste l’après-midi. Toutes ces activités peuvent procurer du sens. Si l’idée est de s’attacher à ce qui compte le plus, bien d’autres concepts génériques viennent à l’esprit : la sérénité, la passion, l’engagement... Dans l’histoire de l’humanité, seul un petit pourcentage de cultures ont privilégié le plaisir et la quête de sens. Cela ne veut pas dire que Dolan a tort, mais sa thèse justifierait une argumentation solide, qui fait défaut ici.

On peut toutefois imaginer une version plus simple et moins problématique de sa thèse. Elle mettrait de côté les questions de fond, insistant simplement sur le fait que le plaisir et le sens sont importants, et que la vie de beaucoup de gens manque de l’un comme de l’autre, notamment en raison d’une mauvaise focalisation de leur attention. Nul besoin de prendre position sur les questions de fond pour convenir que, lorsque nous souffrons ou que nous trouvons que la vie est dépourvue de sens, c’est avant tout parce que nous ne dirigeons pas notre attention sur ce qui compte vraiment. En prendre conscience pourrait contribuer à atténuer la souffrance et à redonner un sens à la vie.

— Cass R. Sunstein est un professeur de droit américain. De 2009 à 2012, il a dirigé l’Office of Information and Regulatory Affairs (Oira), une instance chargée de veiller à la conformité des normes édictées par les ministères et à la bonne information des citoyens. Il est l’auteur de Nudge. Comment inspirer la bonne décision, écrit avec Richard Thaler (Pocket, 2012).

— Cet article est paru dans The New York Review of Books le 4 décembre 2014. Il a été traduit par Pauline Toulet.

[post_title] => Bonheur : une quête de plaisir et de sens

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => bonheur-quete-plaisir-sens

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-05-27 16:38:44

[post_modified_gmt] => 2020-05-27 16:38:44

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=83356

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

Son idée la plus percutante est que tout réside dans la façon dont nous polarisons notre attention. En s’appuyant sur le concept d’« illusion de concentration » 4 élaboré par Kahneman et David Schkade, Dolan soutient que nous surestimons largement l’effet qu’aura quelque chose (une météo agréable, une voiture de luxe, un emploi) sur notre bien-être, du simple fait que nous nous focalisons dessus. « Un même facteur – argent, mariage, sexualité, bégaiement ou autre – peut influer plus ou moins sur notre bonheur selon l’attention que nous lui accordons », assure-t-il. Cela peut sembler une évidence, mais, comme nous allons le voir, cela permet d’expliquer beaucoup de résultats de recherche déconcertants et cela a aussi des implications plus vastes.

Dolan a bien conscience qu’un pan de la recherche sur le bonheur semble promouvoir une forme d’hédonisme sommaire, donnant à entendre que toutes nos émotions devraient être mesurées à l’aide d’un hédonomètre 5. John Stuart Mill reprochait à Jeremy Bentham, le père de la doctrine utilitariste, de ne pas tenir compte des différences qualitatives entre les plaisirs. Bentham, écrit il, « admet à peine que poursuivre un idéal pour son intérêt intrinsèque fait partie de la nature humaine. Le sens de l’honneur et de la dignité personnelle, ce sentiment particulier d’exaltation ou de déchéance qui opère indépendamment de l’opinion d’autrui ou même malgré celle-ci ; l’amour de la beauté, cette passion de l’artiste ; celui de l’ordre, de la convenance comme de la cohérence des choses et de leur conformité à une fin; l’amour du pouvoir, non pas sous cette forme étriquée d’un pouvoir sur d’autres hommes, mais du pouvoir en général comme ce qui peut rendre nos volitions effectives ; l’amour aussi de l’action, cette soif de l’activité et du mouve ment, sentiment à peine moins important dans notre vie que celui, opposé, du confort. [...] L’homme, cet être complexe entre tous, est à ses yeux bien simple » 6.

Dolan n’est pas aussi réductionniste. Il juge, par exemple, important de distinguer les états d’excitation et de non-excitation. On peut se sentir « heureux » quand on se sent stimulé et investi dans quelque chose, mais aussi quand on est calme et satisfait. Et l’on peut se dire « malheureux » quand on est en colère ou anxieux, mais aussi quand on est triste ou déprimé.

Plus fondamentalement, Dolan fait la distinction entre ce qui procure du plaisir et ce qui procure du sens. Certaines activités procurent du plaisir mais semblent dépourvues de sens. D’autres paraissent intéressantes mais ne sont guère plaisantes. Mais il souligne que notre ressenti est fortement influencé par le fait que nous considérions que l’activité a un sens ou pas. Les activités qui nous procurent du plaisir ou du sens « sont celles qui ont le plus d’incidence sur notre ressenti », nous dit Dolan. Et c’est là que l’idée de l’attention qu’on leur accorde devient déterminante. Éprouver du plaisir ou le sentiment que notre activité fait sens dépend de ce sur quoi nous focalisons notre attention. C’est pour cette raison que Dolan juge préférable de mesurer le ressenti plutôt que la satisfaction dans la vie.

Pour être vraiment heureux, conclut il, nous devons éprouver à la fois du plaisir et du sens, et, quand il y a un déséquilibre entre ces deux pôles ou que nous privilégions l’un au détriment de l’autre, notre vie en pâtit. Des études semblent indiquer que les plaisirs de la vie ne font pas bon ménage avec les enfants. Curieusement, les enfants semblent tirer vers le bas à la fois le niveau de satisfaction et le bonheur ressenti. Mais ils peuvent ajouter du sens à la vie.

Dolan fournit quantité de données sur le bien-être subjectif. Le niveau ressenti de plaisir et de sens reste étonnamment stable tout au long de la vie, à une exception près : les 15-23 ans déclarent un niveau de sens très faible – visiblement, ils s’amusent mais se demandent si leur vie a un sens. Les femmes éprouvent moins de plaisir que les hommes à passer du temps avec les enfants, mais elles y trouvent plus de sens. Quel que soit l’âge, le bien-être subjectif augmente quand on a un emploi, mais aussi quand on est croyant.

Par ailleurs, Dolan constate que l’argent fait bel et bien le bonheur, surtout quand on est pauvre, mais aussi quand on ne l’est pas. Mais, pour ce qui est de l’argent, les deux mesures du bien-être subjectif font apparaître des résultats divergents. Voir ses revenus augmenter tire vers le haut le sentiment de satisfaction dans la vie, mais, au-delà d’un certain seuil, cela ne semble plus avoir d’incidence sur le plaisir de vivre. Plus généralement, il ressort que le revenu influe bien plus sur le niveau de satisfaction dans la vie que sur le bien-être ressenti.

Ce constat semble donner du crédit à sa préférence pour la mesure de l’expérience ressentie. Lorsque des chercheurs demandent à des gens riches d’évaluer leur niveau de satisfaction dans la vie sur une échelle de 0 à 10, il se peut que les répondants gonflent leur estimation parce qu’ils se focalisent sur le montant de leur fortune. Mais, si leur richesse n’améliore pas leur existence au quotidien – en leur donnant par exemple du temps pour voyager –, l’avantage ressenti semble mince.

Les travaux sur le bien-être subjectif ont aussi mis en évidence une remarquable faculté d’adaptation face à l’adversité. Une capacité que la plupart d’entre nous sous-estiment grandement. Si certains handicaps lourds semblent avoir peu ou pas d’incidence sur le bien-être évalué ou ressenti des individus, c’est parce que nous nous adaptons. Beaucoup d’autres revers (dont le divorce) n’ont le plus souvent qu’un effet de courte durée.

Mais il y a des situations auxquelles nous ne nous adaptons pas. Par exemple, on ne s’habitue pas à vivre dans le bruit, et d’autant moins que ce bruit est intermittent et imprévisible. Dolan met ce résultat en regard d’une découverte déroutante à propos de personnes atteintes d’un cancer : leur bien-être subjectif chute lorsqu’ils sont en rémission. Selon lui, « la “certitude” de la mort permet de mettre de l’ordre dans ses affaires, tandis que la rémission sème le doute sur le sens de cette démarche ». Par ailleurs, et c’est bien compréhensible, on a du mal à s’adapter à la douleur chronique et aux troubles mentaux.

Comprendre le rôle crucial de l’attention permet d’expliquer le processus d’adaptation, affirme Dolan. Imaginez que vous perdiez l’usage d’un membre. Au départ, vous n’aurez que cela à l’esprit, vous aurez du mal à penser à autre chose. Mais, passé un certain temps, vous allez reléguer le membre inerte à l’arrière-plan et cesser de lui accorder autant d’attention. Vous allez plutôt vous concentrer sur votre famille, vos amis, votre travail. C’est pour cette raison que beaucoup de handicaps n’ont guère d’incidence sur le bien-être subjectif. Au bout d’un moment, on cesse de se focaliser dessus.

Cela explique aussi que le bruit, la douleur chronique et les troubles mentaux aient des effets durables. Tous trois se rappellent constamment à notre attention. À propos du bruit et de la douleur, on dit souvent qu’il faut essayer de les chasser de l’esprit – mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Ce point intéresse les politiques publiques, car il indique qu’il est essentiel de faire plus d’efforts pour alléger les souffrances liées aux troubles mentaux.

On comprend aussi, dès lors, pour quoi le mariage donne un coup de fouet au moral, du moins au début, et pourquoi ses effets s’estompent avec le temps. Le fait d’être mariés occupe l’esprit des nouveaux époux et leur procure beaucoup de joie. Au bout d’un certain temps, même ceux qui sont heureux en ménage ont moins tendance à s’étonner et à se réjouir du fait d’être mariés (certains spécialistes du bonheur insistent sur l’importance de se « renouveler », en changeant ses habitudes ou en essayant de poser un regard neuf sur les choses familières).

C’est « la mauvaise focalisation de notre attention qui est le principal problème », affirme Dolan. C’est donc « le déplacement de l’attention qui doit être la principale solution ». Si l’on veut perdre du poids, il faut se focaliser sur son poids, « se procurer une balance fiable et monter dessus deux fois par semaine au même moment de la journée ».

Plus fondamentalement, nous dit Dolan, nous devrions nous fier à notre vécu plutôt qu’à nos désirs ou à nos convictions. S’aventurant sur le terrain du développement personnel, il nous invite à décrire nos expériences et à leur attribuer une note de 0 à 10 en fonction du plaisir et du sens que nous y trouvons. L’exercice peut sembler idiot, mais son but est de nous montrer que nos expériences réelles ne sont pas forcément conformes à nos attentes et que, une fois que nous aurons compris qu’elles divergent, nous commencerons à répartir notre temps différemment (par exemple en déterminant quels moments de nos dernières vacances nous ont vraiment procuré du bonheur et lesquels non).

Pour Dolan, « le bonheur est la seule chose qui compte en définitive ». Selon lui, « Audrey Hepburn était en plein dans le mille quand elle a dit : “La chose la plus importante est de profiter de la vie. Être heureux, c’est tout ce qui compte”». Faisant en outre observer que nos sentiments ont tendance à être contagieux, il conclut que « la quête du bonheur est un objectif noble à prendre très au sérieux ». Ce faisant, et il en a conscience, il avance des idées fortes et s’expose à plusieurs critiques.

Commençons par la différence entre la mesure du niveau de satisfaction dans la vie et celle de l’expérience vécue. Dolan préfère de loin la seconde, mais le sujet est plus compliqué qu’il le laisse entendre. Lorsque les gens répondent à des questions sur leur satisfaction dans la vie, il est fort possible qu’ils aient en tête leurs valeurs et préoccupations les plus profondes. Si l’on se borne à les interroger sur leur ressenti au quotidien, on risque de passer à côté de ce qui les motive, de ce qui leur tient le plus à cœur.

Certes, Dolan met l’accent sur la question du sens et pas seulement sur le plaisir. Mais ce choix est justement un argument pour privilégier la mesure de la satisfaction dans la vie, du moins si elle permet de saisir le jugement porté par chacun sur l’équilibre atteint entre le plaisir et ce qui fait sens.

La mesure du niveau de satisfaction dans la vie se heurte bien sûr à des difficultés méthodologiques. Il y a l’éternelle question de savoir si les gens répondent de manière relative ou absolue. Une personne en fauteuil roulant qui donne une note moyenne de 7 peut le faire en se comparant avec d’autres personnes en fauteuil roulant, en se disant : « Pour quelqu’un qui ne peut pas marcher, je vais plutôt bien.» On peut également se demander si la mesure est stable. Si le soleil brille ou que quelqu’un vient d’être gentil avec vous, vous pourriez répondre « 8 », alors qu’un temps maussade ou la réflexion désagréable d’un ami vous aurait fait dire « 5 ». « Les résultats en disent plus long sur ce qui vous passe par la tête au moment où vous répondez que sur votre expérience du bonheur au quotidien », redoute Paul Dolan. De surcroît, la « satisfaction dans la vie » est une vaste question à laquelle on n’a pas l’habitude de répondre. On est donc en droit de se demander ce que les réponses signifient réellement.

Les chercheurs se sont bien sûr penchés sur les objections de ce genre, et, à l’heure actuelle, nous pouvons raisonnablement conclure que les mesures du niveau de satisfaction dans la vie sont relativement stables et constituent un bon indicateur du jugement porté sur l’existence. Mais il s’agit d’une conclusion provisoire. Il convient d’approfondir les recherches.

Le principal problème de la thèse de Dolan, c’est que les gens raisonnables ne sont pas d’accord avec Audrey Hepburn. Si tant d’adultes pensent qu’il est important de consacrer beaucoup de temps à leurs enfants ou à leurs parents âgés, ce n’est pas parce que cela les rend heureux (ce n’est peut-être pas le cas), mais parce que c’est ce qu’il faut faire. Si tant de personnes pensent qu’il est important d’aider les autres, ce n’est pas parce que cela les rend heureux (ce n’est peut-être pas le cas), mais parce que la chose qui compte le plus dansa vie – ou l’une de celles qui comptent le plus –, c’est d’aider son prochain. Si tant de personnes pensent qu’il est important de créer des œuvres d’art, d’écrire des livres ou de réaliser des films, ce n’est pas parce que cela les rend heureux (ce n’est peut-être pas le cas), mais parce que la culture compte et qu’il est important d’y contribuer. Si tant de personnes pensent qu’il est important d’avoir de grands idéaux (patriotiques, religieux, artistiques, politiques), ce n’est pas pour leur bonheur mais parce qu’ils attachent de la valeur à ces idéaux. L’idée de dévouement – aux autres, à une cause, à son pays, à Dieu – manque visiblement dans l’analyse de Dolan. Il ne dit pas non plus grand-chose de l’expérience de la création en général – ses plaisirs, ses déconvenues, son intensité.

Il est vrai que l’un de ses principaux objectifs est de mettre l’accent sur ce qui fait sens. Il a bien conscience que, pour beaucoup d’entre nous, la vie a plus de sens si l’on s’investit dans des activités pas forcément agréables. Mais il a tort de soutenir que, lorsqu’on demande à une personne pourquoi telle chose est importante pour elle, elle finit par répondre : « Parce que cela me procure soit du plaisir, soit du sens. » Beaucoup des choses que nous faisons ne sont pas à ce point centrées sur nous-mêmes ; de fait, si elles l’étaient, nous les trouverions moins agréables et moins porteuses de sens. Si certaines activités – mener un projet à son terme, faire quelque chose d’utile – nous procurent un sentiment d’accomplissement, il est peu probable que cela ait été notre seule motivation. Cela n’entrait peut-être même pas en ligne de compte. Si des gens luttent pour la justice ou contre la tyrannie, c’est parce qu’ils sont convaincus que c’est ce qu’il faut faire ; beaucoup d’autres ne partagent pas ce point de vue. Dans de nombreux domaines, les sentiments de plaisir ou de sens sont pour l’essentiel des effets secondaires ; ils résultent d’activités que nous réalisons pour elles-mêmes, par pour notre bénéfice personnel.

Il n’est pas non plus certain que, si nous avions à choisir deux émotions positives seulement, nous choisirions le plaisir et le sens. Il s’agit là bien sûr de concepts génériques, qui englobent des humeurs et des sentiments de nature très diverse ; pensez au plaisir que procurent un bon livre, un bain de mer, une visite de Berlin, une conversation avec un ami ou une petite sieste l’après-midi. Toutes ces activités peuvent procurer du sens. Si l’idée est de s’attacher à ce qui compte le plus, bien d’autres concepts génériques viennent à l’esprit : la sérénité, la passion, l’engagement... Dans l’histoire de l’humanité, seul un petit pourcentage de cultures ont privilégié le plaisir et la quête de sens. Cela ne veut pas dire que Dolan a tort, mais sa thèse justifierait une argumentation solide, qui fait défaut ici.

On peut toutefois imaginer une version plus simple et moins problématique de sa thèse. Elle mettrait de côté les questions de fond, insistant simplement sur le fait que le plaisir et le sens sont importants, et que la vie de beaucoup de gens manque de l’un comme de l’autre, notamment en raison d’une mauvaise focalisation de leur attention. Nul besoin de prendre position sur les questions de fond pour convenir que, lorsque nous souffrons ou que nous trouvons que la vie est dépourvue de sens, c’est avant tout parce que nous ne dirigeons pas notre attention sur ce qui compte vraiment. En prendre conscience pourrait contribuer à atténuer la souffrance et à redonner un sens à la vie.

— Cass R. Sunstein est un professeur de droit américain. De 2009 à 2012, il a dirigé l’Office of Information and Regulatory Affairs (Oira), une instance chargée de veiller à la conformité des normes édictées par les ministères et à la bonne information des citoyens. Il est l’auteur de Nudge. Comment inspirer la bonne décision, écrit avec Richard Thaler (Pocket, 2012).

— Cet article est paru dans The New York Review of Books le 4 décembre 2014. Il a été traduit par Pauline Toulet.

[post_title] => Bonheur : une quête de plaisir et de sens

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => bonheur-quete-plaisir-sens

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-05-27 16:38:44

[post_modified_gmt] => 2020-05-27 16:38:44

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=83356

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 83658

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:38

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:38

[post_content] => Au bout de deux minutes seulement, il prononce le premier mot en allemand : Wasser. « Vous voulez de l’eau ? » demande Yehuda Maimon. Il n’a plus parlé cette langue depuis au moins cinquante ans. Il l’a apprise à l’école, à Cracovie. Il a aussi cessé de parler le polonais, sa langue maternelle, bien qu’il ait été marié soixante-dix ans avec Aviva, originaire de Pologne comme lui. Lorsqu’ils se sont rencontrés, elle s’appelait Freda Lieberman et lui Leopold Yehuda Wassermann. En Israël, ils ont changé de nom et se sont mis à l’hébreu. C’était la condition d’un nouveau départ. C’était la langue du nouveau peuple qu’ils voulaient devenir. Des gens nouveaux et forts.

Pendant les nombreuses heures que nous passons ensemble, Yehuda Maimon s’exprime en hébreu, mais, de temps en temps, il emploie un mot allemand, sans doute parce qu’il n’existe que dans cette langue. Kapo. Volkssturm. Arbeitsdienst 1. À un moment donné, il crie : « Alle raus! Alle raus! » [« Tout le monde dehors ! »] « Parfois, il suffit d’un mot et je suis de nouveau à Auschwitz.»

Son aide à domicile philippine apporte de l’eau et une coupe de chocolats. Nous sommes assis dans la cuisine de son appartement d’une résidence pour seniors à Ramat Gan, dans la banlieue de Tel-Aviv. À l’extérieur souffle un vent hivernal. Aux murs sont accrochés des tableaux, dont le plus grand représente sa femme Aviva. « Êtes-vous confortablement assis ? » s’enquiert-il. Je réponds : « Mais j’ai le meilleur siège de la maison ! » Yehuda Maimon rit de bon cœur. L’Allemand est assis sur le meilleur siège. Il est difficile de concevoir que ce vieil homme a tout fait jadis pour assassiner 6 millions d’Allemands.

Son histoire, Yehuda Maimon la porte en lui depuis plus de soixante-dix ans. Il y a vingt ans, sous un pseudonyme, il s’est entretenu pour la première fois avec deux journalistes allemands. Puis il a donné quelques conférences dans des écoles et, pour finir, il a parlé avec Dina Porat, l’historienne en chef du mémorial Yad Vashem, qui vient de publier un livre sur Nakam (« vengeance », en hébreu), le groupe qui, il y a environ trois quarts de siècle, a eu pour projet de faire payer aux Allemands ce qu’ils avaient fait subir au peuple juif. L’ouvrage s’intitule « À moi la vengeance et la rétribution ». Cela fait écho à un passage de la Bible 2. Lorsqu’on entend Yehuda Maimon relater son histoire, on comprend que ce n’est pas un hasard.

Leopold Wassermann est né le 2 février 1924 à Cracovie. Tous le surnommaient Poldek. Son père importait des produits de luxe et de l’épicerie fine. Poldek avait un frère aîné, Marcel. Leur mère était femme au foyer. En Pologne, les Wassermann appartenaient à la classe moyenne supérieure. Ils parlaient yiddish entre eux, mais le père connaissait aussi bien l’allemand ; il avait servi dans l’armée austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale. Ils habitaient au centre-ville ; Leopold fréquentait une école privée juive. Cracovie était merveilleuse, dit-il. Un quart des habitants étaient juifs, il y avait environ 90 synagogues et lieux de prière, les seuls non-juifs qu'il connaissait étaient les concierges de l'immeuble. Guerre et génocide semblaient encore bien loin.

Le jour de la déclaration de guerre, Poldek campait avec d’autres jeunes dans les montagnes des Tatras. Il essaya de rentrer chez lui aussi vite que possible, mais les trains étaient bondés, on se pressait sur les quais de gare. Il avait 15 ans, l’autre monde n’était pas aussi éloigné qu’il l’avait cru. Les Allemands mirent six jours à atteindre Cracovie. Le 6 septembre 1939, ils y étaient. Deux semaines plus tard, l’école de Poldek fermait. On leur distribua des brassards, puis ils durent évacuer leur appartement et gagner le ghetto de Cracovie.

À partir de 1941, les Wassermann vécurent dans une seule pièce. En juin 1942, on vint chercher le père – direction le camp d’extermination de Belzec. Poldek ne savait encore rien d’Auschwitz, mais il comprit que les nazis ne les laisseraient pas en vie. On parlait d’exécutions de masse dans l’est de la Pologne, d’un camp de la mort à Lodz, de ces déportations à Belzec... Son père allait mourir, ils allaient tous mourir. Poldek avait éprouvé un sentiment d’impuissance, mais aussi de colère, dit-il. Pas de peur.

À l’été 1942, il rejoignit avec des amis un groupe de résistants ; ils fabriquaient des cocktails Molotov, volaient des armes, distribuaient des tracts. Fin décembre 1942, ils lancèrent des grenades et des engins incendiaires dans des cafés où se retrouvaient des soldats et des officiers allemands venus à Cracovie pour Noël. Peu après, les nazis arrêtèrent et exécutèrent la plupart des membres du groupe. Poldek passa entre les mailles du filet, planqué dans l’appartement d’une vieille dame, en dehors du ghetto.

C’était la première fois que des combattants clandestins juifs attaquaient ouvertement et tuaient des occupants allemands. « Nous ne voulions pas nous laisser emmener comme des moutons à l’abattoir », explique Yehuda Maimon. Ça aussi, ça vient de la Bible. En ce jour de décembre [le 6 décembre 2019], la chancelière allemande se rend pour la première fois à Auschwitz. Cela fera bientôt soixante-quinze ans que le camp a été libéré. Il y aura beaucoup de commémorations, de larmes, de couronnes de fleurs et de discours. L’Allemagne va se mettre à genoux et on verra les derniers rescapés à la télévision. Pas Yehuda Maimon. Pour lui, le combat contre les Allemands n’a pas pris fin quand le camp a été libéré et que la Wehrmacht a capitulé. Son histoire s’intègre mal dans la mécanique bien huilée des commémorations.

En mars 1943, Poldek, revêtu d’un uniforme imitant celui des SS, dévalisa au nord de Cracovie une riche famille de collaborateurs polonais afin de pouvoir continuer à financer la Résistance. Il fut arrêté et écroué à la prison Montelupich de Cracovie. Pendant qu’il attendait son exécution, le ghetto fut évacué. Son frère, sa belle-sœur et sa mère furent déportés dans le camp de concentration de Plaszów. Sa mère fut plus tard transférée vers le camp de travail de Skarzysko, où, dans une cour, un officier allemand l’abattit. Il voulait essayer son arme. « Moi, ils ne m’ont pas tué. Ils m’ont amené à Auschwitz », raconte-t-il. Pourquoi ? « Ça, ils ne me l’ont pas dit. Tu n’as qu’à regarder dans les archives. Les Allemands ont toujours tout consigné par écrit, non ? Avec leur minutie...» Le voilà qui rit de nouveau, comme s’il se moquait de nous tous cette fois-ci. Ces cruels et minutieux Allemands. Je ne peux m’empêcher de rire avec lui.

Poldek était considéré comme un criminel dangereux. On le plaça dans le bloc 11, la prison interne d’Auschwitz, dit-il. Il se retrouva ensuite dans un camp pénitentiaire en dehors d’Auschwitz où on construisait une usine pour l’entreprise IG Farben 3. C’est là qu’il fut approché par des résistants communistes. « Je leur ai dit : “C’est un honneur pour moi, à condition que vous acceptiez le fait que je suis sioniste, pas communiste.” Pour mon vingtième anniversaire, ils m’ont offert une étoile de David », se souvient-il. Il a survécu presque deux ans là-bas.

Lorsqu’on l’interroge sur le quotidien dans le camp, il raconte des histoires de souffrance et de malheur, mais parle aussi de bonheur et de solidarité. C’est le récit d’un homme qui, dans le lieu le plus sombre du monde, n’a pas voulu se résigner à son sort. Et, pendant notre conversation, il refuse de jouer le rôle qu’on attend de lui – celui de victime. L’historienne Dina Porat raconte qu’à la fin, à Auschwitz, Poldek ne pesait plus que 40 kilos, mais de cela il ne parle pas non plus. Il offre des chocolats à son visiteur allemand.

Avant que l’Armée rouge n’atteigne Auschwitz, les nazis expédièrent leurs détenus vers l’ouest, durant ce qu’on a appelé les marches de la mort. Dans une grange de Gliwice, où les détenus de 40 camps avaient été rassemblés, Poldek tomba sur son frère Marcel, rescapé du camp de Plaszów. Il lui proposa de s’enfuir aussitôt. Mais Marcel refusa. Selon lui, le risque était trop grand, et il voulait rester avec ses camarades de camp, qui étaient devenus sa famille. Marcel poursuivit la marche de la mort jusqu’à la fin de la guerre. Poldek, lui, s’évada au cours de la nuit.Tous deux ont survécu. Chacun à sa façon.

Poldek parvint à gagner Cracovie, qui avait été libérée le 18 janvier 1945. La famille polonaise qui vivait dans l’ancien appartement des Wassermann ne le laissa pas entrer. Quelqu’un lui dit : «Vous êtes bien plus nombreux à avoir survécu que je l’imaginais. »

Il ne cesse de répéter cette phrase. Même quand il parle d’Auschwitz ou du ghetto, il ne semble pas aussi ébranlé. Peut-être parce que c’est à ce moment-là qu’il a pris conscience que ce n’était pas fini. Que, si Cracovie était libérée, lui ne l’était pas. Que les autres hommes ne comprenaient pas ce qui s’était passé. Il venait d’avoir 21 ans.

Poldek se rendit à Bucarest, où l’Agence juive organisait l’émigration vers la Palestine. Là, il fit la connaissance d’autres rescapés des camps. Ils fondèrent le groupe Nakam, dirigé par Abba Kovner, un poète de Vilnius qui avait combattu comme partisan dans les forêts lituaniennes. « Nous étions les messagers du destin, dirait celui-ci plus tard. La destruction n’était pas autour de nous, elle était en nous. Nous ne pouvions pas concevoir de partir pour le pays d’Israël, d’y fonder une famille et d’aller au travail chaque matin sans avoir réglé nos comptes avec les Allemands. »

Ils avaient acquis la certitude que, dans un pays démocratique, il ne fallait pas compter sur la justice pour faire payer de tels crimes. On allait condamner quelques personnes, puis on passerait à autre chose. Eux, ils voulaient venger la persécution séculaire dont les juifs étaient victimes. Mais ils n’avaient aucune idée de ce qui pourrait constituer un châtiment proportionné. Kovner voulait 6 millions d’Allemands, sans vraiment savoir combien de victimes juives il y avait eu. Pour lui, c’était un chiffre symbolique. Une équivalence.

Mais comment s’y prendre? Quelqu’un proposa d’empoisonner l’eau potable des villes allemandes. Ils envoyèrent Kovner – qui était non seulement un poète, mais aussi un excellent orateur – en Palestine afin qu’il explique leur projet à la Haganah, l’organisation militaire juive clandestine qui allait par la suite devenir Tsahal, l’armée israélienne. Il devait également se procurer le poison. Le reste du groupe s’établit à Tarvisio, dans le nord de l’Italie. Là, dans un ancien camp des jeunesses mussoliniennes, ils étudièrent l’approvisionnement en eau des villes allemandes et attendirent le poison de Palestine. Poldek s’occupa, entre autres, du financement de l’entreprise.

Sauf qu’Abba Kovner ne revint pas. La Haganah et la plupart des futurs dirigeants politiques israéliens ne voyaient pas le plan du groupe d’un bon œil. « Il est plus important de ramener 6 millions de juifs en Palestine que de tuer 6 millions d’Allemands », déclara David Ben Gourion. Ce qu’ils voulaient par-dessus tout, c’était fonder un État. Et un massacre d’Allemands aurait mis ce projet en péril. Ni les Britanniques ni les Américains ne soutiendraient un État d’Israël qui commettrait un acte pareil. En Palestine, Kovner et ses justiciers étaient considérés comme des têtes brûlées, aveuglées par le traumatisme qu’elles avaient subi.

Pourtant, Abba Kovner se procura le poison. Auprès de qui ? Aujourd’hui encore, cela reste un mystère. Il entreprit de rentrer en Europe, muni de faux papiers et d’un uniforme d’officier britannique. Mais il éveilla les soupçons de l’équipage du navire parce qu’il n’avait pas la tête de l’emploi et ne parlait même pas l’anglais. Juste avant d’être arrêté, Kovner jeta le poison par-dessus bord. On l’enferma quatre mois à la prison britannique du Caire – pour falsification de documents.

En Allemagne, les membres du groupe Nakam s’impatientèrent, se querellèrent et se décidèrent finalement pour un plan B. Il s’agissait d’empoisonner d’anciens SS incarcérés en Allemagne. Ils se procurèrent de l’arsenic à Paris. En avril 1946, ils badigeonnèrent de ce poison 3 000 miches de pain d’une boulangerie de Nuremberg qui approvisionnait Langwasser, un camp d’internement de prisonniers de guerre SS. Après quoi ils allèrent s’abriter dans une planque à Prague, fêtèrent leur coup et attendirent. Deux semaines plus tard, ils dépêchèrent l’une des leurs, Rachel Glücksmann, à Nuremberg pour savoir ce qui s’était passé. Elle trouva en tout et pour tout quelques articles de journaux sur des Allemands qui avaient dû être soignés pour une intoxication alimentaire. Mais aucun mort, aucun scandale, aucune enquête. Ils n'ont jamais su ce qui avait mal tourné. « Notre monde s’est effondré. Cet objectif était toute notre vie », confie Yehuda Maimon.

Son récit s’effiloche à présent, saute d’un lieu à un autre. On sent que l’énergie du grand projet faiblit. Le plan A devint le plan B qui devint le plan C et finit par s’effondrer. On devine à quel point le groupe était assommé à ce moment-là. Il n’allait laisser aucune trace dans l’histoire, n’enverrait aucun avertissement au monde. Plusieurs membres de Nakam se mirent à caresser l’idée du suicide.

Au mois de mai 1946, Abba Kovner les invita à venir en Palestine. Il leur dit qu’ils y recevraient une formation militaire afin de pouvoir poursuivre leur lutte. Poldek partit avec Freda, sa compagne, qu’il avait rencontrée en Italie. Elle avait survécu dans un hôpital catholique sous la fausse identité d’une religieuse polonaise. Ils accostèrent à Haïfa le 26 juin 1946. Freda et Poldek devinrent Aviva et Yehuda. Ils rejoignirent les autres dans le kibboutz d’Ein HaHoresh, à mi-chemin entre Tel-Aviv et Haïfa. Mais, en guise de formation militaire, on leur apprit à cultiver des betteraves et des bananes.

Abba Kovner avait remisé ses idées de vengeance au profit de la construction du nouvel État juif. Les membres de son groupe se sentirent trahis. Il était leur chef, leur idole. La plupart quittèrent le kibboutz, en froid avec lui. Plusieurs retournèrent en Europe par leurs propres moyens afin de continuer le combat. Grâce au consul polonais en Israël, qui se trouvait être un ami de son frère, Yehuda Maimon se procura des faux passeports pour Rachel Glücksmann et lui-même. Ils voulaient se rendre en Allemagne en se faisant passer pour un couple polonais. Sur le chemin de l’aéroport, la Haganah arrêta leur bus, en fit sortir les deux justiciers et leur confisqua leurs passeports.

Fin de l'histoire.

On proposa à Yehuda Maimon d’entrer dans la nouvelle marine israélienne. Il accepta et devint capitaine de vaisseau. Il déménagea avec Aviva à Haïfa, et ils eurent deux fils. L’un est devenu médecin, l’autre roboticien, tous deux sont des experts mondialement reconnus dans leur domaine. Maimon a sept petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Plus personne ne parle polonais – et encore moins allemand. Dans les années 1960, Maimon fut nommé attaché militaire à l’ambassade d’Israël en Pologne. Il y passa trois ans, célébra Pessah à Cracovie et la barmitzva de son fils aîné à Varsovie. À Auschwitz, le directeur du mémorial le reçut comme un hôte de marque. « Vingt ans auparavant, ils m’avaient roué de coups de pied, et maintenant ils m’invitaient à prendre le café. Il y avait du progrès », plaisante-t-il.

Maimon finit aussi par faire la paix avec Abba Kovner. Le groupe se réunit de nouveau, fit la fête, discuta. Ils étaient tous israéliens désormais. « Nous parlions de politique, de philosophie, de culture et de sport, mais à la fin nous en arrivions toujours à Auschwitz. C’est ce qui a tout déterminé. C’est ce qui a fait que nous nous sommes retrouvés là. Ce n’était pas prévu, dit Yehuda Maimon. Je suis le fruit du hasard. »

Le groupe se montrait rarement en public. Ses membres étaient discrets. Il n’y eut jamais de coin commémoratif à Yad Vashem pour ces justiciers. Poldek était invité en tant que rescapé de la Shoah. Il allumait une torche lors de la journée du souvenir, il parlait d’Auschwitz, mais personne ne l’interrogeait sur l’histoire de sa vie, sur toutes ces années où il rêvait d’appliquer la loi du talion à l’encontre des Allemands. « Ils n’ont eu droit à aucune place dans la galerie des grands ancêtre sd’Israël, écrivait, au milieu des années 1990, le célèbre auteur et historien Tom Segev. Les vengeurs voulaient la justice, les dirigeants politiques un État. Les vengeurs parlaient au nom des derniers juifs, l’avenir appartenait aux premiers Israéliens. »

Quelques années plus tard, les historiens allemands Jim Tobias et Peter Zinke publièrent un livre sur le groupe. Poldek y apparaît sous le pseudonyme d’Olek Hirsch parce qu’il craignait d’être poursuivi par les autorités allemandes 4. Après la parution de l’ouvrage, en 2000, le procureur de Nuremberg ouvrit une enquête, mais rien ne vint confirmer que les pains empoisonnés aient causé la mort de quiconque. Dans la presse locale, un homme qui avait été interné à Langwasser déclara : « Je ne leur en veux pas. Nous devrions tirer un trait sur tout cela. » Un SS donnait son absolution aux « Avengers » juifs... Le procureur classa l’affaire.

Sur la cinquantaine de membres de Nakam, quatre sont encore en vie. L’un d’eux vient d’avoir 100 ans, un autre n’arrive plus à se souvenir de rien, un autre refuse de parler. Reste Yehuda Maimon. Poldek. Dans quelques jours, il aura 96 ans.

Si les justiciers de Nakam sont devenus des personnes respectées et que Poldek peut aujourd’hui parler ouvertement, cela tient à des rapports étonnamment cordiaux avec l’Allemagne, estime Dina Porat, l’historienne en chef du mémorial de Yad Vashem. « En principe, on peut tout dire. On ne peut plus faire de mal aux Allemands », explique-t-elle. Pour son livre « À moi la vengeance et la rétribution », elle a mené des recherches pendant dix ans. Elle a épluché les dossiers judiciaires, la correspondance, les journaux intimes, elle a discuté avec des membres du groupe. Elle aborde aussi des questions de justice, de châtiment, d’expiation ; elle se demande quelle aurait été la meilleure réponse à un crime planétaire comme la Shoah et comment le monde aurait pu être recomposé par la suite. Elle a aussi la conviction que trop peu de criminels allemands ont été jugés : « Israël a dû faire des compromis pour des raisons économiques et financières. Il a donc fait la paix avec les Allemands.»

Pour elle, les justiciers de Nakam ne sont pas des rescapés traumatisés et aveuglés par leur désir de vengeance mais des jeunes gens qui ont voulu racheter des siècles de souffrance infligée aux juifs. Cette année sortira aussi un long-métrage auquel elle a collaboré en tant que consultante. Son titre : « Plan A ». Il est en partie financé par des Allemands. On peut aussi espérer que le livre de Nina Porat sera bientôt traduit en allemand. L’auteure se demande justement à quoi pourrait ressembler la préface de l’édition allemande.

En Israël, plus de 400 personnes se sont pressées à la présentation du livre. Pour un livre d’histoire, c’est énorme, se réjouit Dina Porat. Poldek était assis à côté d’elle. Elle lui a demandé s’il agirait de la même façon si c’était à refaire. « Il a répondu : “Bien sûr.” Les gens se sont levés et ont applaudi. » Peut-être Poldek a-t-il fini par devenir un vrai héros.

Quelques semaines plus tard, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans l’appartement de Yehuda Maimon, à Ramat Gan. Le matin a eu lieu une cérémonie commémorative pour son frère Marcel, devenu Mosche après sa venue en Israël, qui est décédé il y a huit ans. Quant à Aviva, l’épouse de Yehuda, elle est morte il y a quatre ans. Certes, il a ses enfants et ses petits-enfants, dit-il, mais il se sent seul. Les gens qui le comprennent vraiment sont de moins en moins nombreux. En décembre, il a assisté au centième anniversaire du plus âgé des survivants du groupe Nakam. Hier, il a rendu visite à la fille de ce dernier. Il essaie aussi de rester en contact avec Hassia, qui a le même âge que lui. Ce n’est pas évident. Hassia est une bonne fille, dit-il, mais elle n’est pas commode. Elle ne parle pas aux Allemands. Elle ne supporte pas la langue. Pas même l’accent. Elle est restée fidèle à l’idée de vengeance. Œil pour œil, dent pour dent... Et lui ?

«C’est important que notre groupe ait existé. Je ne sais pas ce qui se serait passé si nous avions réussi. Je sais seulement que je ne pouvais pas faire autrement. Nous devions envoyer un message. Donner une leçon », confie-t-il. Qu’auraient donc appris les Allemands si le plan A avait fonctionné ? « Il ne s’agit pas des Allemands. Je parle de nous. De notre peuple. Depuis des siècles, nous subissons des pogroms. Les juifs n’ont jamais réagi, ne se sont jamais défendus. Il fallait que ça s’arrête. » Est-ce que la force actuelle d’Israël n’a pas à voir avec cette expérience de l’impuissance ? « En théorie, peut-être, répond Yehuda Maimon. Dans notre situation, aussi bien géographique qu’historique, nous nous devons d’être forts en tant qu’État. Mais si la Shoah est ta raison d’être, pauvre de toi ! Je n’étais pas membre du groupe Nakam parce que je haïssais l’humanité. Je voulais que les gens soient traités avec respect. Il faut combattre ses ennemis, mais, si on ne voit plus que des ennemis partout, on est perdu. La politique israélienne actuelle m’attriste. » Cela pourrait être le mot de la fin. « Encore un chocolat ? » propose Poldek. Volontiers.

— Alexander Osang est un journaliste et romancier allemand établi à Tel-Aviv.

— Cet article est paru dans l’hebdomadaire allemand Der Spiegel le 17 janvier 2020. Il a été traduit par Baptiste Touverey.

[post_title] => L’homme qui voulait venger la Shoah

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => homme-voulait-venger-shoah

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-05-29 11:49:49

[post_modified_gmt] => 2020-05-29 11:49:49

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=83658

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 83246

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:37

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:37

[post_content] => El Gran Wyoming, José Miguel Monzón Navarro de son vrai nom, anime depuis quatorze ans « El Intermedio » (« L’entracte »), une émission de télévision qui aborde l’actualité sous un angle satirique. Au tournant de la soixantaine, celui qui raccrocha la blouse de médecin pour devenir rockeur puis humoriste a commencé ses Mémoires.

La furia y los colores en est le deuxième volet. « Un peu à la manière d’un notaire, mais avec bien plus d’espièglerie, El Gran Wyoming dresse le procès-verbal de ce qu’il a vu et vécu entre 1972 et 1982 », c’est-à-dire durant la fin du franquisme (il a 20 ans lorsque Franco meurt, en 1975) et le début de la transition démocratique, note le quotidien El Periódico. Une époque de furie – la répression qui s’abat sur les étudiants engagés et les chevelus – et de couleurs – l’expérimentation des drogues et du rock et, par-dessus tout, de la liberté.

« El Gran Wyoming dénonce l’asphyxie intellectuelle dans laquelle il vivait sous la dictature, mais il se souvient de ces années-là comme des meilleures de sa vie », note l’édition espagnole de Vanity Fair. « Le franquisme nous plongeait dans le Moyen Âge mais il fait aussi partie de mon éducation sentimentale », confie l’auteur.

[post_title] => Rock et répression

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => rock-repression

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-05-26 15:42:40

[post_modified_gmt] => 2020-05-26 15:42:40

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=83246

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 84184

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:35

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:35

[post_content] => Dans le récit graphique de Łukazs Wojciechowski, tout commence par un café renversé. Une erreur bien humaine, commise en l’occurrence par Mme Marianne, l’assistante du bureau d’études chargé de la reconstruction d’une grande ville européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

En renversant en pleine réunion la tasse de café destinée à son patron, Marianne réduit à néant un an de travail du bureau tout entier. Mais, loin de se faire réprimander, elle est félicitée pour cet « avis objectif » sur les plans étalés sur la table : « Nous avons dessiné un projet comme s’il n’y avait pas eu de guerre. Confrères, à partir d’aujourd’hui nous créons entièrement une nouvelle ville ! » s’enflamme le patron. L’ancien projet est jeté aux orties, car trop « enraciné dans la vision bourgeoise et impérialiste des élites égoïstes » : il était l’incarnation de la « nostalgie d’une vision erronée de l’Histoire ».

Nous sommes en 1958, une époque où «la guerre nous a offert d’infinies possibilités pour la reconstruction de nos villes » dit le présentateur du journal télévisé. « Centres-villes bombardés, communautés brisées, personnes déplacées, migrants... C’est pour eux que les architectes peuvent créer à nouveau. Libérés de tout sentimentalisme.»

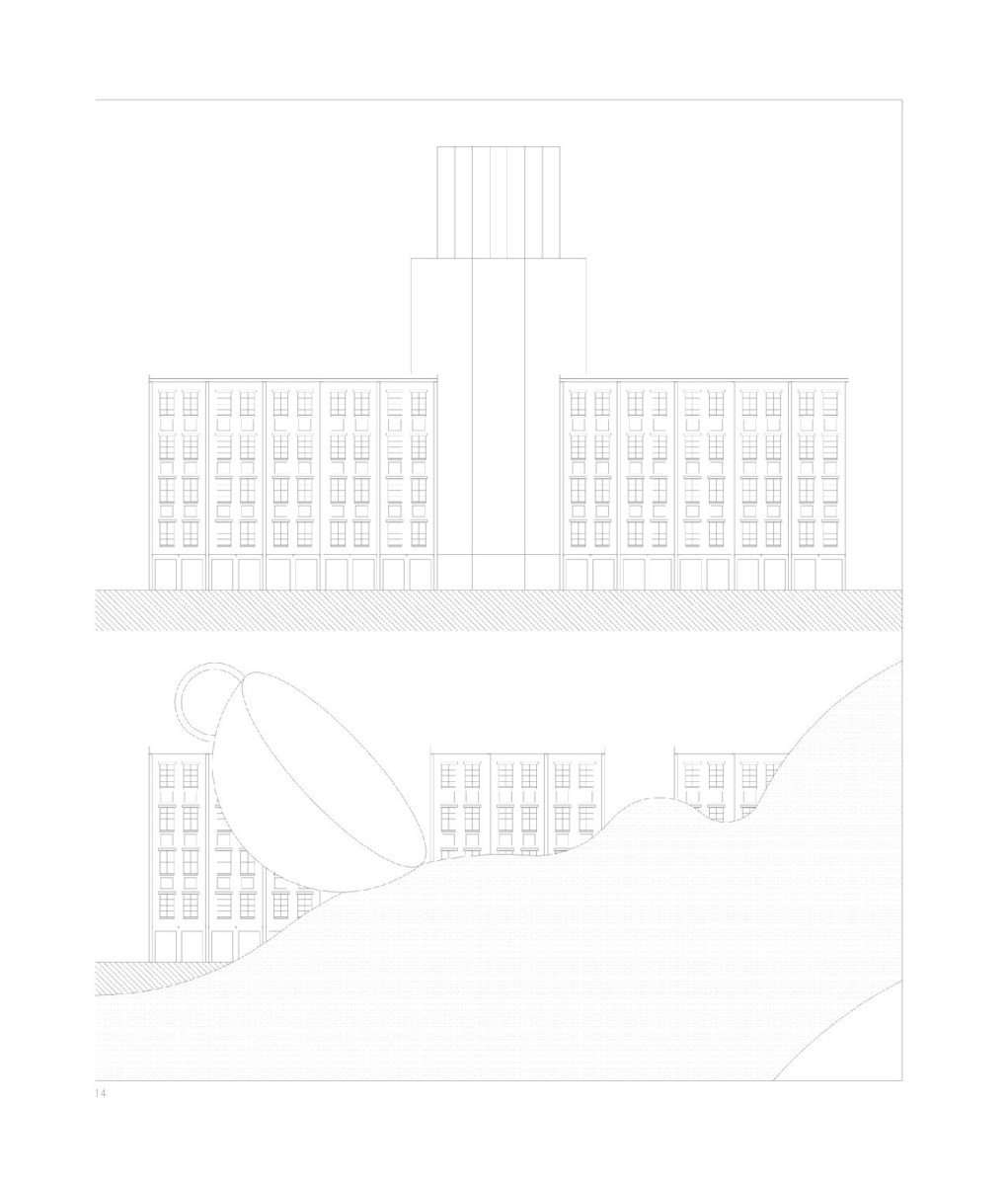

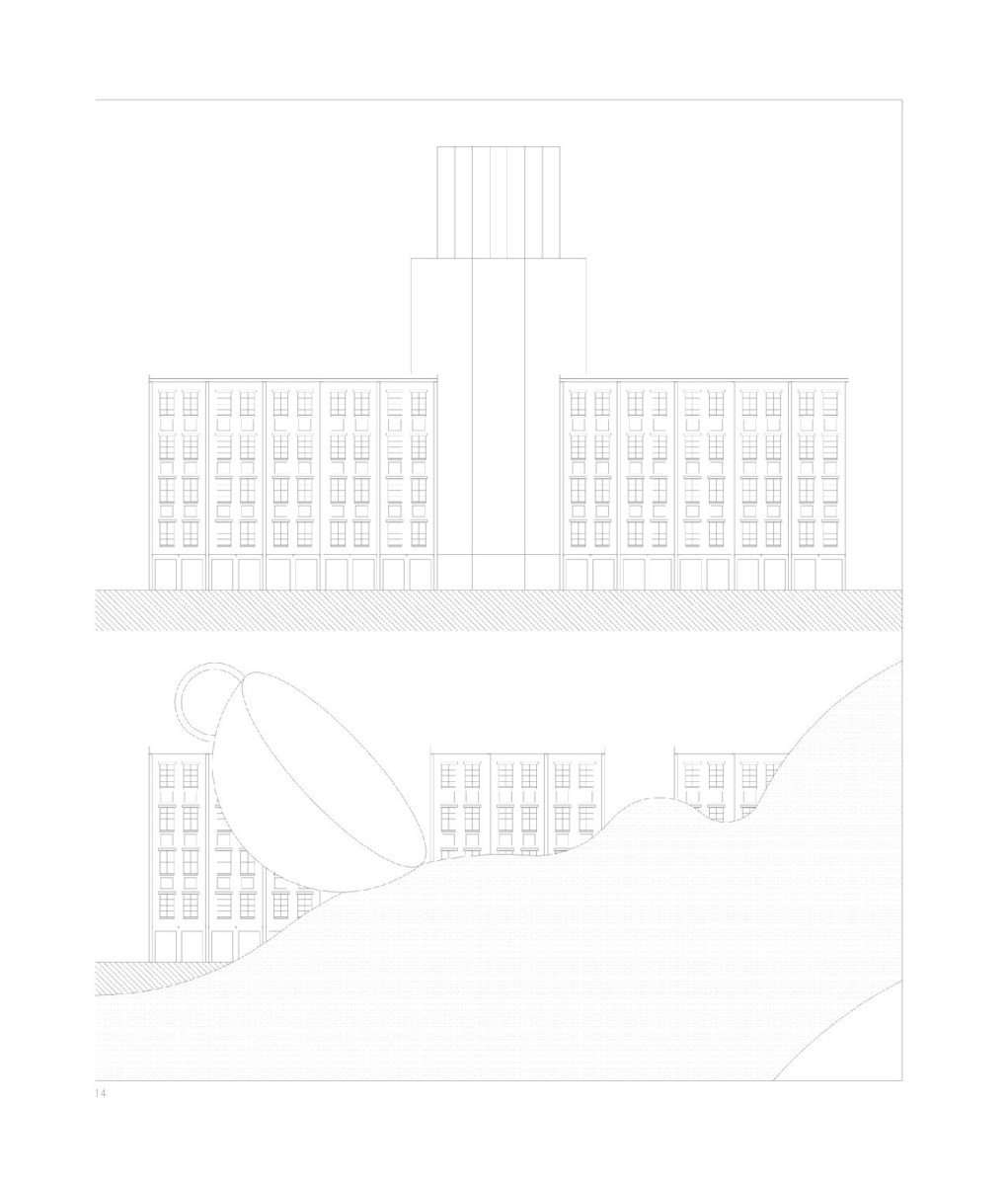

Nous suivons l’évolution du nouveau projet au fil de quatre étapes : 1958 (les quatre planches non consécutives que nous reproduisons ici appartiennent à cette séquence), 1964, 1967 et 1977. Une autre ville sort progressivement de terre, sorte de Brasília européenne, tout en formes géométriques, bretelles d’autoroute, parkings suspendus, via- ducs, gratte-ciel... Cette ville nouvelle et hautement technologique qui prend forme est déjà une attraction touristique, on vient du monde entier pour la contempler, raconte toujours le même présentateur de télévision.

La vie au bureau évolue elle aussi: au début, les architectes discutent foot, bagnoles, cinéma et se chamaillent à propos de politique en fumant. La séquence s’ouvre immanquablement par l’arrivée du patron, le café servi par Marianne puis la réunion avec les chefs de projet. Mais, d’une année à l’autre, Marianne est remplacée par un inter- phone, puis par un robot ; le café vient d’un distributeur automatique. Les collègues cèdent la place à des machines et les conversations d’antan au bruissement des ordinateurs. Plus aucun risque que le café soit renversé, parce que Marianne n’est plus là, et d’ailleurs bientôt il n’y a plus de café.

Ville nouvelle est le récit d’une utopie urbaine dans laquelle, à la fin, l’homme ne trouve plus sa place. La bande dessinée est entièrement réalisée avec le logiciel AutoCad, très utilisé par les architectes. L’auteur précise que les projets évoqués s’inspirent de quelques cas réels, comme la reconstruction du Havre, le plan Pampus (resté dans les cartons), qui consistait à loger 300 000 personnes sur des îles artificielles au large d’Amsterdam, ou encore les travaux futuristes du groupe Haus-Rucker-Co.

Curieusement, cet architecte polonais n’évoque pas le premier cas d’école – la reconstruction après guerre de la capitale de son pays, Varsovie, presque entièrement détruite par les combats et les bombardements. Peut-être parce qu’il s’agissait d’une « reconstitution » et que, paradoxalement pour un pays communiste, ce sont ceux qu’on appelait les « conservateurs », à savoir les partisans d’une reconstitution à l’identique du centre-ville historique, qui avaient pris le dessus sur les « modernistes ».

— Books

[post_title] => Ville fantôme

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => ville-fantome

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-06-02 14:34:30

[post_modified_gmt] => 2020-06-02 14:34:30

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=84184

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

[post_title] => Ville fantôme

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => ville-fantome

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-06-02 14:34:30

[post_modified_gmt] => 2020-06-02 14:34:30

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=84184

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 80070

[post_author] => 7

[post_date] => 2020-06-04 07:00:35

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:35

[post_content] => La fauconnerie est un art très prisé au Moyen-Orient, où de riches amateurs «seraient prêts à débourser jusqu’à 400 000 dollars pour un rapace », assure le journaliste Joshua Hammer dans The Falcon Thief. Son livre, à la fois «carnet de voyage, récit d’aventures et portrait », suit les traces du braconnier irlando-zimbabwéen Jeffrey Lendrum, « des volcans de Patagonie au parc national de Matobo, au Zimbabwe, de la toundra gelée près du cercle arctique aux volières de luxe de Dubai », résume le magazine Forbes. Jeffrey Lendrum, dont les faucons sont la spécialité, a été arrêté cinq fois sur trois continents ces vingt dernières années.

Sa psychologie fascine Joshua Hammer, qui remonte le fil de la « carrière » du braconnier pour la faire débuter à l’âge de 11 ans, note Suzanne Joison dans The New York Times. Lendrum vit alors en Rhodésie (ancien nom du Zimbabwe), et, avec son père, il adhère à la société ornithologique locale pour participer à un projet de suivi de la population d’aigles noirs du parc national de Matobo. Dix ans plus tard, en 1983, les autorités découvrent dans la maison familiale une collection de plus de 1 000 œufs d’espèces rares ou protégées.

[post_title] => Portrait de braconnier

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => portrait-braconnier

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-06-02 08:06:23

[post_modified_gmt] => 2020-06-02 08:06:23

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=80070

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 84132

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:34

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:34

[post_content] => Il y a tout juste un siècle, la Suède et la Norvège signaient un accord visant à régulariser le sort des Samis. Ce peuple autochtone (que l’on désignait alors sous le terme péjoratif de « Lapons »), vivait de l’élevage de rennes dans des zones frontalières septentrionales. Indépendante depuis peu, la Norvège refusait que les Samis traversent chaque été la frontière pour faire paître leurs troupeaux sur son territoire. La Suède prit des mesures : de nombreuses familles furent déplacées vers des régions plus méridionales. Le plus souvent avec leurs bêtes, mais sans leur demander leur avis ou en leur mentant sur les raisons réelles de cette « dislocation », terme officiel alors en vigueur. Dans leur langue, les Samis parlent de bággojohtin, « déplacement forcé ».

Dans son livre, la journaliste Elin Anna Labba, descendante d’une de ces familles, donne la parole aux derniers survivants de ce chamboulement et à leurs enfants. Mieux, elle « restitue avec sa propre voix témoignages, frustrations, photos d’archives, jojk [chants traditionnels samis] et documents administratifs. Sa voix évoque l’époque où les Samis virent leurs âmes, leurs corps, leur environnement, leurs troupeaux, tout, arrachés à la terre où ils vivaient» depuis des générations, souligne Svenska Dagbladet.

Pour le quotidien suédois, « Sápmi [la terre des Samis] a trouvé sa Toni Morrison ». À l’instar de l’écrivaine américaine, qui fut l’une des premières à rendre compte de la condition noire aux États-Unis, « Elin Anna Labba écrit dans la langue des maîtres, mais elle se l’approprie, pour elle et ses aïeux, comme il convient de le faire lorsqu’on vous a tout confisqué, y compris la parole ».

Tout en regrettant que les jojk n’aient pas été traduits en suédois, le quotidien Aftonbladet juge ce livre « très accessible, éclairant et de nature à sensibiliser l’opinion publique à la question ». De nombreux Suédois méconnaissent en effet cet épisode de l’histoire de leur pays.

Saluant « un important livre de deuil, beau et douloureux », un autre quotidien, Dagens Nyheter, rappelle d’ailleurs que le ministère de la Culture suédois et le Parlement sami ont décidé d’instaurer « une commission vérité afin d’avoir une vision commune des agressions commises » par l’État suédois à l’encontre des Samis.

[post_title] => Le drame des Samis

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => drame-samis

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-06-02 09:54:44

[post_modified_gmt] => 2020-06-02 09:54:44

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=84132

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 83233

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:31

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:31

[post_content] => En Italie, les ouvrages de vulgarisation scientifique figurent rarement parmi les titres les plus vendus. Mais, depuis l’explosion de la pandémie de Covid-19, deux livres sur les virus captivent les lecteurs : Virus, la grande sfida, de l’épidémiologiste Roberto Burioni, paru le 10 mars, le lendemain du décret imposant le confinement à tout le pays, et Spillover, réédition du best-seller de 2013 du journaliste américain David Quammen. L’Américain et l’Italien ont eu le mérite de voir venir la crise actuelle. Professeur de microbiologie et de virologie à l’université Vita-Salute San Raffaele de Milan et vulgarisateur de talent, Roberto Burioni est depuis plusieurs années l’invité régulier d’une émission-débat dominicale très regardée. Face à une opinion sensible aux discours parascientifiques, il défend avec passion la cause de la science en général et la nécessité des vaccins en particulier, surtout depuis l’arrivée au gouvernement du Mouvement 5 étoiles, qui s’opposait à l’obligation de vaccination pour l’inscription à l’école.