WP_Post Object

(

[ID] => 78301

[post_author] => 7

[post_date] => 2020-06-04 07:00:56

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:56

[post_content] => Pour pouvoir accéder à certains forums d’extrême droite sur Internet, il faut littéralement montrer patte blanche en envoyant une photo de son poignet ou en produisant le résultat d’un test ADN prouvant la « pureté » de sa lignée. Julia Ebner, chercheuse à l’Institute for Strategic Dialogue, un think tank londonien spécialisé dans la lutte contre l’extrémisme, s’est soumise à tout cela (en trichant un peu). Elle le raconte dans Going Dark, fruit de deux années d’infiltration de cinq mouvances extrémistes sur Internet : les suprémacistes blancs, les complotistes, les misogynes radicaux, les chrétiens fondamentalistes et les djihadistes.

« Le mouvement TradWife [épouse tradi], dont Ebner étudie un forum de discussion, est l’une des sous-cultures d’extrême droite les plus bizarres qu’elle ait rencontrées », souligne Mark O’Connell dans New Statesman. Ces femmes estiment que leur atout le plus important dans la vie est leur « valeur sur le marché du sexe », calculée en fonction de leur âge, de leur forme physique, de leur féminité et de leur chasteté. Elles recrutent de nouvelles adeptes en se donnant l’apparence d’un groupe de soutien réconfortant les jeunes femmes en rupture amoureuse.

Cette manière de cibler les individus fragiles est une constante, selon Ebner. Les islamistes radicaux visent ainsi les musulmans qui se sentent isolés et discriminés ; les suprémacistes blancs, les hommes qui sont obsédés par leur sécurité ou par leur place dans la société et qui doutent d’eux-mêmes.

« C’est là la vraie valeur ajoutée du fascinant travail d’Ebner. Elle montre qu’Internet a rassemblé des communautés marginales, attisé les extrêmes et accru leur influence partout dans le monde », estime Ian Birrell dans l’hebdomadaire The Spectator. « Ce qu’elle ne précise jamais, c’est l’ampleur de ces mouvements, regrette Rosamund Urwin dans The Sunday Times. Sont- ils ultraminoritaires ou ont-ils essaimé un peu partout ? »

À lire aussi dans Books : Qui sont les « incels »?, mars 2020.

[post_title] => Chez les fous furieux du Web

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => chez-fous-furieux-web

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-06-02 07:45:42

[post_modified_gmt] => 2020-06-02 07:45:42

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=78301

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 83714

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:55

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:55

[post_content] => Après avoir exploré les possibilités narratives de la prose courte (avec les recueils Adeb, « L’orchestre orange » et « Rouge, rouge, velours », salués par la critique), Veronica D. Niculescu s’est aventurée sur le territoire de la poésie (avec deux recueils jumeaux de petites histoires en vers, « La symphonie animalière » et Hibernalia), de la littérature jeunesse et, plus récemment, du roman.

L’univers de cette voix tout à fait singulière de la littérature roumaine, dont les registres multiples et le lyrisme inné charment le lecteur, oscille en permanence entre le réel et le fantastique, entre l’éveil et le rêve. Son der nier roman, Toți i copiii librăresei, cache derrière un épais tissu de mots un mécanisme aussi délicat que celui d’une montre. Sous le couvercle, ce mécanisme constitué de petites pièces, de détails d’ordre psychologique et historique, de renvois inter textuels et de parallèles donne naissance à une existence secrète et émouvante. Cette captivante vie intérieure est celle de la protagoniste, Silvia Albu, qui offre une perspective entièrement féminine du régime communiste de Nicolae Ceaușescu durant sa dernière décennie, la plus brutale – les années 1980.

À travers le regard subjectif et meurtri de Silvia, le lecteur découvre l’histoire de dizaines – voire de centaines – de milliers de femmes qui ont subi, de 1966 à 1989, les effets du tristement célèbre décret 770 interdisant l’avortement. Seules pouvaient bénéficier d’une interruption volontaire de grossesse les femmes de plus de 45 ans (plus tard, la limite d’âge sera abaissée à 40 ans, avant d’être de nouveau fixée à 45 ans) ou ayant donné naissance à quatre enfants (plus tard cinq), ainsi que les femmes souffrant de certaines pathologies ou dont la grossesse comportait un risque pour leur santé. Cette interdiction se doublait d’un accès très difficile aux moyens de contraception, le plus souvent des préservatifs chinois vendus dans des boîtes ornées d’un papillon aux ailes bariolées.

Les femmes qui se faisaient avorter à leur domicile risquaient aussi bien la mort par septicémie que la prison. De même, les médecins et infirmières qui réalisaient des IVG clandestines étaient emprisonnés. Le projet grandiose du couple Ceaușescu était de faire augmenter de manière spectaculaire la population du pays. Alors, quand le personnage principal du roman, Silvia Albu, tombe enceinte à seulement 17 ans, c’est un véritable tremblement de terre qui frappe sa vie et sa famille. La triste fin de cette histoire se superpose, symboliquement, à la fête nationale du 23 août, qui marquait la « libération » du pays par la « révolution socialiste et antiimpérialiste », en 1944. Un mensonge historique, puisque c’est le roi Michel qui avait pris ce jour-là la décision de retourner les armes contre l’Allemagne nazie, alliée de la Roumanie. L’histoire fabriquée par le régime communiste était célébrée avec une joie tout aussi fausse, à travers des manifestations gigantesques sur le modèle nord-coréen censées exprimer la gratitude du peuple envers son leader suprême.

La superposition de la tragédie personnelle et des festivités met en évidence l’hypocrisie, le dédoublement et le mensonge général qui régissaient la vie des Roumains et, surtout, des Roumaines. L’amour aux temps du communisme était intimement lié à la mort. À chaque fois, la fille ou la femme voyait le visage de la mort lui sourire affreusement durant l’acte sexuel.

Au moment où commence le roman, Silvia Alba est de retour à Pitești, sa ville natale, située dans le sud de la Roumanie. Silvia travaille dans une librairie, et son petit univers est rythmé par les visages des enfants du quartier, qui sont ses principaux clients. Avec l’argent que leur donnent leurs parents, ils viennent acheter des cahiers et des poupées, des livres et des gommes chinoises parfumées, ainsi que d’autres menus objets colorés qui émerveillent leurs sens. Leur présence remplit le vide creusé dans le ventre et l’âme de la libraire ; ces « enfants de la librairie » deviennent un peu les siens, parce qu’elle leur ouvre les portes d’un monde miraculeux et essaie d’exaucer leurs vœux.

Toți copiii librăresei est donc un roman à la fois sur la féminité et sur l’enfance. À l’instar de l’amour, cette dernière est fragile ; elle se tient sur le seuil de l’au-delà.

En 1981, Nicolae Ceaușescu avait décidé de tenter de rembourser dans son intégralité la dette extérieure de la Roumanie. Par conséquent, les produits roumains étaient pour la plupart exportés, tandis que, dans le pays, les aliments étaient rationnés et les queues devant les magasins institutionnalisées. La vie devint une lutte pour la survie et élever un enfant, une tâche presque impossible. Des mots impensables commençaient à sortir de la bouche de parents effarés : « anémie », « rachitisme »... Tout au long du roman, les figures d’enfants sont des apparitions maigres, pâles, aux os de verre, qu’on dirait à tout moment sur le point de se briser.

Mais, dans ce paysage social terrible, fait de files d’attente interminables et de parents épuisés et désespérés, l’exubérance de l’enfance explose avec une force inouïe. Le spectacle est à la fois troublant et apaisant pour la libraire, qui oscille entre ses souvenirs douloureux et la joie que lui procure la fréquentation de ces enfants s’obstinant à vivre et à s’épanouir au milieu des décombres. Cette dichotomie positif-négatif, vie mort, structure en profondeur le roman à la fois attachant et effrayant, lumineux et sombre de Veronica D. Niculescu.

Après l’épisode traumatique de son adolescence, la libraire amorce un retour à la vie grâce à ses petits clients mais aussi à la rencontre décisive avec un horloger, arrivé à Pitești après le tremblement de terre de 1977 qui a ravagé Bucarest. Cette relation s’inscrit sous le signe d’une passion commune, la littérature, qui leur permet de s’évader d’une réalité quotidienne déprimante.

Plusieurs livres ponctuent leurs échanges, qui ne sont pas sans rapport avec le récit. Il s’agit surtout du recueil Le Livre de sable, de Jorge Luis Borges, et de la nouvelle La Petite Classe, de Tchekhov 1.

Aussi bien chez Borges que chez Veronica D. Niculescu, le temps est l’un des éléments centraux du récit. Dans Toți copiii librăresei, on assiste à une tentative d’exorciser le passé et de créer les prémisses d’un avenir supportable. Enfermée dans un pré sent pétrifié et sans espoir, Silvia retrouve une issue et un sens à sa vie grâce à l’aide de l’horloger, le seul capable de réparer le temps – en lui permettant de s’écouler à nouveau – et le cœur brisé de la jeune femme. Leurs rendez-vous et leurs promenades deviennent l’écho de la rencontre miraculeuse d’Ulrica et de Javier dans l’une des nouvelles de Borges, scellée par la présence du loup, figure animalière tutélaire des deux textes.

Pour ce qui est de La Petite Classe, de Tchekhov, Veronica D. Niculescu s’adonne à un exercice de réécriture postmoderne. Dans un chapitre du roman, le jeu de loto du texte original est remplacé par une partie de cartes qui a lieu dans un appartement communiste de Pitești. La simplicité du jeu, au cours duquel les enfants se montrent tour à tour exaltés, tristes ou fâchés pour finir par s’endormir dans le même lit, dégage un sentiment de légèreté, la légèreté d’un être qui vit une existence heureuse, solidaire et sans soucis.

De même que les œuvres de Borges, celles de Tchekhov reposent sur une simplicité apparente et mettent en évidence, à travers des instantanés du quotidien, des réalités et des vérités poignantes. Veronica D. Niculescu utilise la même approche dans son roman, proposant au lecteur un style simple, presque enfantin, qui dissimule des sentiments et des transformations complexes. L’histoire prend souvent l’allure d’un Bildungsroman existentiel et sentimental, dans le sens où il suit la métamorphose de Silvia, son retour à la vie et à la joie. La perspective féminine de l’expérience sociale représentée par le décret 770 et le rationnement des aliments à partir de 1981 offre aussi au lecteur un excellent outil sociologique qui lui donne accès à la petite histoire – celle des individus écrasés par la grande.

— Andreea Apostu est une universitaire roumaine spécialiste de littérature comparée. Elle contribue régulièrement à l’hebdomadaire culturel roumain Dilema Veche.

— Cet article est paru dans Le Grand Continent le 6 mars 2020. Cette revue en ligne, dont Books est partenaire, est publiée par le Groupe d’études géopolitiques de l’École normale supérieure. Elle traite de l’actualité dans une perspective européenne et propose chaque semaine le compte rendu d’une œuvre de fiction parue récemment dans un pays d’Europe.

[post_title] => L’amour aux temps de Ceausescu

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => amour-temps-ceausescu

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-05-29 14:17:07

[post_modified_gmt] => 2020-05-29 14:17:07

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=83714

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 84105

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:55

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:55

[post_content] => Pourquoi la vache est-elle sacrée pour les hindous ? D’où vient cette vénération, qui frappe d’interdit la consommation de viande de bœuf, et quels sont ses effets sociaux ? En 1948, Bhimrao Ramji Ambedkar, militant dalit et père de la Constitution indienne tentait d’apporter une réponse à ces questions dans son essai The Untouchables. Who Were They and Why They Became Untouchables («Les intouchables. Qui étaient-ils et pourquoi le sont-ils devenus »).

L’argument de Bhimrao Ramji Ambedkar est simple, résume l’historien Dilip Menon dans l’hebdomadaire India Today : au VIe siècle, « c’est le conflit entre les brahmanes hindous et les bouddhistes qui a conduit les premiers à abandonner l’abattage et la consommation de bovins, désormais condamnés comme sacrilèges ».

Avant cette époque, les brahmanes considéraient déjà la vache comme un animal sacré comme les y invitaient les Veda, mais ils sacrifiaient l’animal et en consommaient la viande. Le nouvel interdit leur a permis d’affirmer la suprématie de l’hindouisme, tandis que les bouddhistes, consommateurs de bœuf, ont été peu à peu rejetés aux marges de la société jusqu’à devenir « intouchables ». Comme le rappelle le site d’information Scroll.in, le sujet est d’une actualité brûlante en Inde, où des extrémistes hindous, connus sous le nom de gaurakshaks («protecteurs des vaches »), s’en prennent violemment aux musulmans et aux dalits consommateurs de viande bovine. Aussi le politologue Kancha Ilaiah Shepherd s’en est-il emparé. Lui-même issu d’une basse caste de shudra (« serviteurs »), cet intellectuel qui prône la « liberté de manger» a préfacé, édité et annoté les textes d’Ambedkar « avec une précision méticuleuse », apprécie le magazine Open, pour éclairer la dimension politique de cet interdit alimentaire.

[post_title] => Vaches sacrées

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => vaches-sacrees

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-06-02 09:08:36

[post_modified_gmt] => 2020-06-02 09:08:36

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=84105

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 84286

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:52

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:52

[post_content] => « En comparant les œuvres que nous avons (re)lues ou (re)vues pendant notre confinement, surtout la bonne dizaine qui traitaient d’une forme quel conque d’enfermement, mon ami Olivier et moi nous sommes demandé laquelle était la plus habitée par l’esprit han coréen.

– La Montagne magique ? a proposé Olivier.

– Le Désert des Tartares ? ai-je suggéré.

– En tout cas, pas Bartleby, dis-je.

– Ni Johnny s’en va-t-en guerre, ajouta-t-il. »

D.P.

Han, mot coréen, désigne une acceptation collective de la souffrance conjuguée à l’envie qu’il en aille autrement.

Aidez-nous à trouver le prochain mot manquant :

Existe-t-il dans une langue un mot pour désigner l’homme qui, sans que rien de sa sexualité soit remis en question, collabore efficacement aux tâches domestiques ?

Écrivez à

[post_title] => Han

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => han

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-06-02 17:12:10

[post_modified_gmt] => 2020-06-02 17:12:10

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=84286

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 83336

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:50

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:50

[post_content] => Que nous disent vraiment les enquêtes menées régulièrement, dans presque tous les pays, sur le degré de satisfaction ou de bonheur éprouvé au cours de la journée précédente ou dans la vie en général ? Faut-il accorder crédit aux nombreux palmarès du bonheur ? C’est l’objet de l’article du juriste américain Cass Sunstein. Comment expliquer que le bonheur ne progresse pas avec le niveau de vie? Faut-il être d’accord avec Audrey Hepburn, qui disait : « La chose la plus importante est de profiter de la vie. Être heureux, c’est tout ce qui compte » ? Et « profiter de la vie », est-ce la même chose qu’« être heureux » ?

Le deuxième article pose une autre question : si des frères siamois peuvent se dire heureux, alors en quoi consiste le bonheur ? Faut-il admettre que nous bénéficions d’un système immunitaire psychologique ?

Le troisième article se penche sur l’histoire de la notion de bonheur, sur son étymologie (le bonheur est lié à la chance), sur ce que nous disent les neurosciences, la psychologie évolutionniste, la génétique et la psychologie dite positive. Chacun d’entre nous possède-t-il son point d’équilibre, plus ou moins immuable ? Et pourquoi sommes-nous obsédés par la recherche du bonheur, alors que toutes les études semblent prouver que cette quête est vaine ?

Nous terminons par un florilège d’extraits de textes classiques et moins classiques, d’Hérodote au dalaïlama en passant par Zhuangzi, Montaigne, Tolstoï et Nietzsche.

Dans ce dossier :

WP_Post Object

(

[ID] => 83377

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:48

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:48

[post_content] => Et si, à la fin de Casablanca, Ingrid Bergman était restée au Maroc avec Humphrey Bogart plutôt que de s’envoler pour Lisbonne avec son résistant de mari ? L’aurait-elle regretté ? Ou bien a-t-elle regretté la décision qu’elle a prise ? Selon Daniel Gilbert, tout porte à croire qu’à long terme elle aurait été aussi heureuse dans un cas que dans l’autre.

La question peut surprendre sous la plume d’un professeur de psychologie de Harvard et dans un livre sérieux traitant de sciences cognitives. Mais Daniel Gilbert en soumet des dizaines d’autres du même acabit. Est-il possible que l’acteur Christopher Reeve se soit senti mieux après être devenu tétraplégique ? Que le coureur cycliste Lance Armstrong soit content d’avoir eu un cancer ? Et, plus généralement, que les personnes atteintes d’un cancer aient tendance à être plus optimistes que les gens en bonne santé ? (Réponses : oui, oui et encore oui.)

Ce qui soulève une autre question. Si les personnes qui, selon nous, devraient être malheureuses ne le sont pas, se pourrai-t-il que d’autres soient heureuses sans le savoir ? D’un point de vue clinique, oui : il existe un trouble, nommé alexithymie, qui fait que le patient ressent une émotion mais est incapable d’en prendre conscience.

Daniel Gilbert est une sommité de la recherche sur le bonheur, un champ interdisciplinaire qui intéresse les psychologues, les économistes et d’autres chercheurs épris d’empirisme, sans compter les nombreux étudiants que le sujet captive. Mais, dès la première page du livre, il est clair que l’auteur se prend aussi pour un humoriste. Au secours, un universitaire qui fait de l’esprit ! Cela dit, son humour de chercheur est plutôt drôle en général. Un exemple : « Lorsque nous répétons une expérience, nous nous y adaptons rapidement et elle nous procure chaque fois moins de plaisir. Les psychologues appellent cela “habituation”, les économistes “utilité marginale décroissante” et le commun des mortels “mariage”. »

Derrière ces pitreries, Gilbert explique très sérieusement pourquoi les humains se trompent immanquablement quand il s’agit de prédire ce qui les rendra heureux. En raison des erreurs de traitement logique que fait communément le cerveau, nous boudons ce qui nous rendrait heureux et désirons ce qui ne nous apportera pas le bonheur (davantage d’argent, une plus grande maison, une plus belle voiture...).

Le bonheur étant un état émotionnel subjectif, quand vous et moi disons être « très heureux », cela peut signifier des choses très différentes. La plupart des gens trouveraient terrible de faire partie d’un couple de sœurs ou de frères siamois : comment être heureux dans ces conditions ? Alors comment se fait-il que les jumeaux fusionnés se considèrent comme aussi heureux que n’importe qui ? demande Daniel Gilbert. Est-ce parce qu’ils ne savent pas ce qu’est le bonheur « véritable » ? Ou bien avons-nous tort de croire qu’on ne peut pas être heureux comme cela ?

Ignorer ce qui rend les autres heureux est une chose. Mais ne devrait-on pas savoir ce qui nous rendra, nous, heureux ? Non, affirme Gilbert, et pour les mêmes raisons qu’on ne peut pas imaginer qu’on serait heureux en étant siamois. Ne serait-ce que parce que nous évoluons au fil du temps, et que la personne que nous sommes quand nous imaginons ce que ce serait d’avoir cette plus belle voiture n’est pas celle que nous serons lorsque nous la posséderons.

« Les adolescents se font tatouer une tête de mort parce qu’ils sont persuadés que ce motif ne se démodera pas, écrit Gilbert. Le fumeur qui vient de finir sa cigarette est convaincu pendant au moins cinq minutes qu’il est capable d’arrêter et que sa détermination ne diminuera pas avec le taux de nicotine dans son sang. » Par ailleurs, comme il le montre avec une série de jeux de logique et de schémas destinés à tromper le lecteur (sur moi, ça a marché), nous avons une perception faussée de la réalité – comme le savent les philosophes depuis Kant –, et c’est à partir de celle-ci que nous nous faisons une idée erronée de l’avenir.

Les événements dont nous escomptons qu’ils nous procureront du plaisir nous rendent moins heureux que prévu ; et les choses que nous redoutons nous rendront moins malheureux, et moins longtemps, que nous le pensions. Gilbert cite à l’appui des études montrant que la grande majorité des personnes ayant subi un grave traumatisme (guerre, accident de voiture, viol) par viennent à retrouver leur état émotionnel d’avant le traumatisme et que beau coup se déclarent même plus heureuses qu’avant. C’est comme si nous étions pourvus d’un thermostat hédonique qui nous ramène en permanence à notre état émotionnel de base.

Nous nous trompons même lorsqu’il s’agit de prédire ce que nous ressentirons lorsqu’une situation que nous avons déjà vécue se reproduira. L’exemple classique est celui de l’accouchement, dont les femmes gardent visiblement (à tort) le souvenir d’un événement pas si éprouvant que cela. « On s’attend à ce que la prochaine voiture, la prochaine maison ou la prochaine promotion nous rende heureux, même si cela n’a pas été le cas les fois précédentes et que l’on vous dit que ce ne sera pas le cas.»

Ce que Gilbert appelle le « système immunitaire psychologique » s’activerait en réaction aux grands événements négatifs (décès d’un conjoint, perte d’un emploi) mais pas aux petits (panne de voiture). Ce qui signifie que notre bonheur quotidien repose sans doute davantage sur les petits événements que sur les grands. Cela semble absurde à première vue, mais Gilbert cite de nombreuses études qui valident cette hypothèse.

Au fond, son livre est un hymne à la gloire de l’illusion. « Comment en venons-nous à nous prendre pour de bons conducteurs, de grands amants et de fins cuisiniers alors que notre vie n’est qu’une succession pathétique de voitures cabossées, de partenaires déçus et de soufflés ratés ? demande-t-il. La réponse est simple : nous manipulons la réalité. »

Depuis Freud au moins, l’une des idées tenaces de la psychologie est que notre comportement est souvent dicté par des pulsions inconscientes. La thèse de Gilbert, c’est l’illusion freudienne revue par les neurosciences : ce sont nos erreurs de logique – et non les désirs cachés de l’inconscient – qui nous font mal appréhender le réel et prendre des décisions allant à l’encontre de notre intérêt rationnel, qui serait de maximiser nos chances d’être heureux 1. Il est évident qu’il nous faut une dose d’illusion pour traverser la vie. Juste assez pour être à peu près content de nous, mais pas au point de dépasser les bornes de notre crédulité. «Si nous devions vivre le monde exactement tel qu’il est, nous serions trop déprimés pour nous lever le matin ; mais si nous devions le vivre exactement comme nous voudrions qu’il soit, nous baignerions tellement dans l’illusion que nous ne pourrions même pas trouver nos pantoufles », écrit Gilbert.

Avoir conscience de ces mécanismes cognitifs peut-il nous rendre plus heureux ou, du moins, plus lucides ? Hélas, pas vraiment. En fait, c’est même là où Gilbert veut en venir : l’imagination (la projection dans l’avenir) est ce qui devrait nous permettre de prédire ce qui nous rendra heureux – or nous sommes incapables d’imaginer sans nous

tromper. Chose intéressante, les personnes atteintes de dépression sont moins enclines à commettre ces erreurs cognitives élémentaires. Quand on est en bonne santé mentale, on s’estime volontiers plus heureux si l’on nous procure l’illusion d’avoir prise sur notre environnement ; quand on souffre de dépression, on reconnaît l’illusion pour ce qu’elle est. C’est bien la preuve que ce sont les gens malheureux qui ont la perception la plus juste de la réalité – et qu’apprendre à se leurrer est essentiel pour la santé mentale.

— Scott Stossel est chef de rubrique au magazine américain The Atlantic. Il est l’auteur d’Anxiété (Belfond, 2016).

— Cet article est paru dans The New York Times le 7 mai 2006. Il a été traduit par JeanLouis de Montesquiou.

[post_title] => Bien régler son thermostat hédonique

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => regler-thermostat-hedonique

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-06-22 16:56:26

[post_modified_gmt] => 2020-06-22 16:56:26

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=83377

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 84200

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:47

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:47

[post_content] => Pas de doute, les années 1930 ne sont pas à la gloire de la diplomatie britannique (ni de la française, au demeurant). Tandis que l’Allemagne bafoue les traités, se réarme, annexe un pays après l’autre, la Grande-Bretagne mène une politique d’« apaisement ». Autrement dit, elle fait des concessions à Hitler en espérant à chaque fois – et en vain – que ce seront les dernières. « Ce fut la plus grande erreur du XXe siècle », note Andrew Rawnsley dans The Guardian.

Pour Churchill, principal opposant à la politique d’appeasement, celle-ci revenait à « nourrir un crocodile en espérant être dévoré le dernier ». De fait, après la Seconde Guerre mondiale, les principaux tenants de cette ligne – leurs chefs de file, Stanley Baldwin, puis surtout Neville Chamberlain – furent cloués au pilori de l’histoire, tandis que Churchill devenait le sauveur de la démocratie. L’inévitable balancier des études historiques a fait que, par la suite, plusieurs travaux ont tenté de réhabiliter Chamberlain et sa politique. N’avait-il pas le mérite d’avoir au moins essayé de préserver la paix ? L’ouvrage de Tim Bouverie entend « pulvériser ces innombrables mythes pro-apaisement », ainsi que le rapporte Andrew Roberts dans The Wall Street Journal. Le portrait qu’il dresse de Chamberlain a de quoi dissuader toute future tentative de réhabilitation : l’homme qui fut Premier ministre de mai 1937 à mai 1940 y apparaît « timoré, revêche, arrogant, borné et surtout vain », résume Susan Pedersen dans The Guardian. Et de citer cette phrase qu’il écrit en août 1937 à sa sœur Ida (qui l’idolâtrait) : « Je n’ai qu’à lever le petit doigt pour changer la face de l’Europe ! » En trois jours avant qu’Hitler envahisse ce qui reste de l’État tchécoslovaque, il explique encore à Hilda, son autre sœur, qu’il est certain d’être le seul à pouvoir sauver la Grande-Bretagne. Mais le grand mérite du livre de Bouverie est de montrer que cet aveuglement, cette volonté d’éviter une nouvelle guerre après la boucherie de 14-18 – même au prix des pires compromissions – ne furent pas le fait du seul Chamberlain. Ils furent partagés par une bonne partie de l’establishment britannique et largement soutenus par l’opinion publique.

Certes, des excentriques comme Unity « Valkyrie » Mitford (la sœur de la romancière Nancy Mitford), grande amie du Führer, qui s’amusait à faire le salut hitlérien quand elle croisait des gens, furent des exceptions. Mais, rappelle Pedersen, « une grande partie de la presse s’est déshonorée. Le Daily Mail chantait les louanges du nazisme. Le directeur du Times était un appeaser fanatique. Celui de The Observer admirait Mussolini.» Lorsqu’il revint de Munich, où il avait accepté le démembrement de la Tchécoslovaquie, Chamberlain fut invité par le roi George VI à se faire ovationner d’un balcon du palais de Buckingham.

Ces accords de Munich, conclus fin septembre 1938, passent pour le point culminant de l’apaisement. Mais, selon Bouverie, le vrai basculement eut lieu plus tôt, en 1936, lors de la remilitarisation de la Rhénanie. À ce moment-là, l’armée allemande amorçait seulement sa reconstruction, et ses généraux s’inquiétaient du coup de bluff d’Hitler. « La Grande-Bretagne, avec la flotte la plus puissante du monde, et la France, avec l’armée la plus nombreuse d’Europe, n’auraient guère eu de mal à le faire reculer. L’histoire aurait pu prendre un cours très différent », écrit Susan Pedersen.

L’un des arguments en faveur de l’apaisement est qu’il aurait permis à la Grande-Bretagne de gagner du temps pour se réarmer. Pour Bouverie, cela ne tient pas : ce temps, les Allemands l’employèrent eux aussi à se préparer à la guerre – et ils le firent bien plus efficacement que les démocraties occidentales.

En réalité, plus la Grande-Bretagne et la France attendaient, plus leur position se détériorait. D’autant que « les appeasers s’arrangèrent pour gâter leurs relations avec l’administration Roosevelt, l’Union soviétique, les pays de Scandinavie et d’Europe du Sud ainsi qu’avec la Turquie, si bien que, au moment où Hitler envahit la Pologne, en 1939, ils n’avaient pratiquement plus d’alliés », explique Nigel Jones dans The Spectator.

[post_title] => Ils imaginaient sauver la paix

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => imaginaient-sauver-paix

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-06-02 15:20:31

[post_modified_gmt] => 2020-06-02 15:20:31

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=84200

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 84071

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:45

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:45

[post_content] => « C’est un paysage dévasté, déprimant, victime de l’industrialisation et d’une impitoyable exploitation minière. Les bâtiments, en béton socialiste, sont décrépits, les villages déserts, tout baigne dans le brouillard et le grésil » : la description que fait le magazine en ligne iLiteratura de la partie tchèque des monts Métallifères est pour le moins déprimante. Et pourtant, « c’est une mine d’or : elle le fut pour les communistes et pour les mineurs, elle l’est désormais pour les cinéastes », écrit le mensuel Literární Noviny à propos de Vytěženej kraj, de l’écrivaine tchèque Veronika Bendová.

Hugo et Irena, les protagonistes de ce roman sélectionné pour le prix Magnesia Litera, sont chargés des repérages pour une série télévisée consacrée à la période ayant suivi le printemps de Prague, en 1968. La relation de couple qu’ils ont eue par le passé est partie à vau-l’eau, comme la région qu’ils arpentent.

la fois polar historique et histoire d’amour, Vytěženej kraj « aborde aussi des questions d’une actualité brûlante », écrit iLiteratura. Il décrit ainsi le clivage entre les provinciaux et les Pragois, accusés de débarquer en terrain conquis et de considérer les gens du cru comme des animaux dans un zoo, et s’intéresse aux effets des activités humaines sur l’environnement.

[post_title] => À vau-l'eau

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => a-vau-leau

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-06-02 07:53:45

[post_modified_gmt] => 2020-06-02 07:53:45

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=84071

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 83324

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:45

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:45

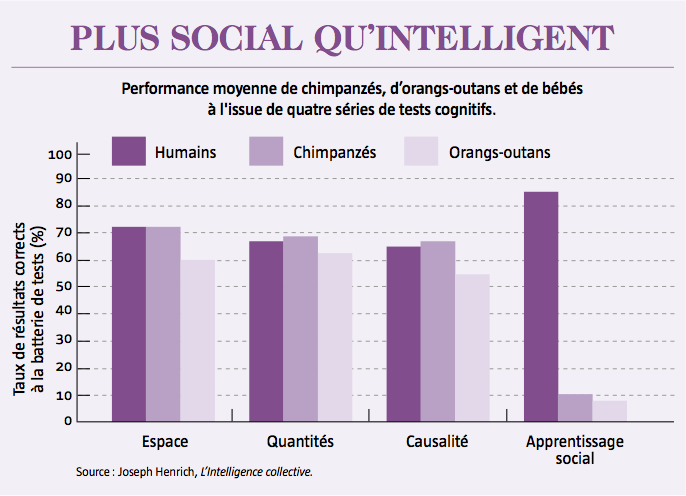

[post_content] => Joseph Henrich dirige depuis 2015 le département de biologie évolutive humaine de l’université Harvard. Son prochain livre, The WEIRDest People in the Word, suite et complément de L’Intelligence collective, paraîtra en septembre chez Penguin. Il traite de l’exception que constituent les sociétés occidentales, instruites, industrialisées, riches et démocratiques, au regard du reste de l’humanité.

Votre ouvrage s’ouvre sur une affirmation étonnante : la réussite de l’homme, ce qui a fait qu’il est devenu l’espèce ultradominante sur Terre, ne tient pas à son intelligence. En êtes-vous sûr ?

Oui, et j’espère en apporter suffisamment de preuves dans mon livre ! Je ne nie pas que l’homme soit intelligent, qu’il soit doté d’un très gros cerveau. Simplement, ce très gros cerveau, contrairement à une idée répandue, ne sert pas prioritairement à produire une intelligence brute innée. Nulle autre espèce n’est parvenue à s’adapter à des environnements aussi divers que nous, mais cette réussite ne doit rien à des facultés cognitives surpuissantes, acquises par une évolution purement génétique, qui nous permettraient de résoudre les problèmes complexes de façon créative. À en croire cette approche, qui est celle des plus grands psychologues évolutionnaires actuels mais que je ne partage pas, les humains auraient développé une « intelligence improvisationnelle » qui les rendrait capables de définir des modèles causaux décrivant la manière dont fonctionne le monde. Ces modèles nous permettraient d’inventer des outils, des tactiques et des stratagèmes ad hoc.

Dans cette perspective, un individu confronté à une difficulté liée à son environnement – la chasse aux oiseaux, par exemple – va mettre au travail son gros cerveau de primate, comprendre que le bois peut stocker de l’énergie élastique (modèle causal), puis fabriquer des arcs, des flèches et des pièges à ressort pour attraper les oiseaux. Or, selon moi, ce n’est pas ainsi que nous fonctionnons.

Ne sommes-nous pas néanmoins plus intelligents que toute autre espèce ?

Lorsqu’on évalue les facultés mentales des humains et des grands singes en les confrontant dans des tests, on s’aperçoit que les seconds font parfois aussi bien, voire mieux, en matière de mémoire de travail, de rapidité de l’information et même dans certains jeux stratégiques. En fait, dans bien des contextes, nous commettons des erreurs logiques systémiques, percevons des corrélations illusoires, attribuons à tort une cause à des processus aléatoires et accordons la même importance à des échantillons réduits et à des échantillons très larges.

À cause de ces biais cognitifs, il nous arrive de faire moins bien que nos cousins primates, mais aussi que les oiseaux, les abeilles ou les rongeurs. Par exemple, nous souffrons de l’illusion du parieur, de l’illusion des coûts irrécupérables et de l’illusion de la série gagnante, parmi beaucoup d’autres. Les parieurs estiment souvent que « leur tour est venu » de gagner au craps, alors qu’il n’en est rien ; les cinéphiles continuent parfois de s’infliger des films très mauvais, alors même qu’ils savent qu’une autre activité (le sommeil, par exemple) leur serait plus profitable ; au basket, certains parieurs sont persuadés que tel joueur est dans une « série gagnante », alors que sa série de tirs au panier est conforme à sa moyenne personnelle. Les rats ou les pigeons ne souffrent pas de ces illusions de raisonnement ; c’est pourquoi, dans des circonstances analogues, ils font souvent des choix plus profitables pour eux.

Comment expliquez-vous alors l’extraordinaire réussite de l’espèce humaine ?

Par la culture, dans un sens très large. J’entends par là tous les savoirs relatifs à la chasse, à la fabrication d’outils, au pistage, aux plantes comestibles et à la maîtrise du feu, mais aussi le langage, qui n’a cessé de s’enrichir et de gagner en efficacité au fil des millénaires, l’écriture, la lecture, les chiffres arabes, le zéro indien, le calendrier grégorien, les cartes géographiques, la distinction des couleurs, les horloges, les fractions, la gauche et la droite, les normes sociales, etc.

Voici ma conviction : ce n’est pas parce que notre espèce est intelligente que nous disposons de ces outils, de ces concepts, de ces savoir-faire et de ces méthodes ; c’est parce que nous avons culturellement développé un large répertoire d’outils, de concepts, de savoir-faire et de méthodes que nous sommes intelligents. C’est la culture qui nous rend intelligents.

Ce point est essentiel : l’innovation, qu’elle soit technique ou conceptuelle, est souvent due au hasard, au bricolage, et elle précède en général la compréhension du modèle causal qui la rend possible. On commence par fabriquer un arc ou une sarbacane avant de comprendre les principes de l’air comprimé ou de l’énergie élastique. Mais le plus important est que ces savoirs vont être transmis, améliorés, complétés au fil des générations.

En quoi consiste exactement cette transmission des savoirs culturels ?

Imaginons qu’un de nos lointains ancêtres invente une baguette pour extraire des termites d’une termitière. Rien de bien impressionnant : les chimpanzés modernes en sont capables. Mais, dans le cas du chimpanzé, l’histoire s’arrêtera là. La grande spécificité humaine est que les générations ultérieures ne vont pas reprendre à zéro l’ensemble du processus. On peut imaginer que deux des rejetons de la génération suivante imitent le vieux pêcheur de termites, parce qu’ils ont constaté son succès. Or, ce faisant, l’un d’eux croit comprendre, à tort, que la baguette utilisée par son modèle était aiguisée (en réalité, elle s’est juste cassée bizarrement quand le vieux chimpanzé l’a prélevée sur un arbre). À la troisième ou quatrième génération, un individu plonge sa baguette aiguisée dans une vieille termitière abandonnée. Par hasard, elle transperce un rongeur qui s’était installé là après le départ des termites. D’un coup, la « baguette à termites » devient une « baguette de fouille multiusage », qui permet à ce chanceux de multiplier ses sources de nourriture en plongeant son outil dans toutes sortes de cavités. Il rencontre un tel succès qu’il ne tarde pas à être imité...

Le savoir s’accumule ainsi au fil des générations et, au bout du processus, on finit par envoyer des fusées sur la Lune. C’est ce que j’appelle l’accumulation culturelle. C’est elle qui est responsable de la taille de nos cerveaux : nous sommes des machines à emmagasiner du savoir culturel.

Vous avez parlé d’imitation. Quel rôle joue-t-elle exactement dans votre théorie ?

Elle est ce qui permet d’apprendre des autres. Et l’apprentissage culturel est d’autant plus efficace que cette imitation est aveugle, c’est-à-dire que l’homme tend non seulement à imiter, mais à sur-imiter. Lorsqu’on montre à des humains et à des chimpanzés un modèle qui effectue, pour obtenir une récompense, toute une série de gestes, dont certains parfaitement inutiles, les humains vont, par la suite, imiter y compris ces gestes inutiles alors que les chimpanzés, là encore plus « intelligents » que nous, vont en faire l’économie.

Mais à quoi cela nous sert-il d’imiter aveuglément ?

Eh bien, à ne pas avoir à reprendre à chaque génération l’ensemble du processus d’accumulation culturelle. À partir d’un certain stade se sont constitués des ensembles d’outils culturels trop élaborés pour qu’un individu ou un groupe puissent les mettre au point au cours d’une vie. Dans bien des cas, les individus ne savent pas comment fonctionnent leurs pratiques, ni même qu’elles « accomplissent » quelque chose. Sous les climats chauds, les amateurs de plats épicés ne savent pas que leurs recettes à l’ail et au piment protègent leur famille des agents pathogènes présents dans la viande. Ayant culturellement hérité de ces goûts et recettes, ils ont foi dans la sagesse accumulée par les générations précédentes.

Je développe dans mon livre l’exemple spectaculaire du manioc. Les racines de cette plante contiennent du cyanure. Or, dans les Amériques, des sociétés qui s’en nourrissent depuis des millénaires ne présentent aucun cas d’intoxication. Pourquoi ? Parce qu’elles ont mis au point des techniques complexes de transformation, comportant des étapes nombreuses et qui peuvent paraître fastidieuses : on gratte, on râpe et enfin on lave les racines pour séparer les fibres, l’amidon et le liquide qu’elles contiennent. Une fois isolé, ce liquide est mis à bouillir et transformé en boisson; les fibres et l’amidon sont mis de côté pendant deux jours supplémentaires avant d’être cuits au four et consommés. Un individu peut être tenté de simplifier cette longue procédure et se contenter, par exemple, de faire bouillir le manioc. Or, si cela réduit l’amertume et empêche les symptômes aigus (tels la diarrhée, les maux d’estomac et les vomissements), cela n’élimine pas suffisamment le cyanure et on s’expose à une intoxication chronique.

Souvent, la plupart voire la totalité des individus qui manifestent un grand savoir-faire dans l’application de ces pratiques adaptatives ne savent ni comment ni pourquoi elles fonctionnent. Cette opacité causale de nombreuses adaptations culturelles a eu des effets très importants sur notre psychologie : nous sommes programmés pour avoir foi dans le savoir qu’on nous transmet.

En général, dans nos sociétés modernes, le conformisme n’est pas considéré comme une qualité. Vous semblez pourtant le présenter comme une spécificité de notre espèce et la condition de notre réussite...

Aborder l’apprentissage culturel dans la perspective évolutionnaire signifie que les individus vont extraire des idées et des comportements des générations précédentes. Pour ce faire, il existe plusieurs astuces. L’une d’elles consiste à copier les individus qui ont le plus de succès et jouissent du plus grand prestige. Une autre astuce consiste à imiter le comportement le plus répandu au sein du groupe. Cela s’explique par le fait que, au cours de l’évolution, la pratique la plus répandue s’est, la plupart du temps, révélée la plus adaptée. C’est une heuristique rapide et efficace pour arriver à la bonne réponse. Copier la majorité est souvent une attitude intelligente. Cela vous épargne une grande partie du prix de l’expérimentation et des échecs.

Dans votre livre, vous parlez très souvent de « Rubicon évolutionnaire ». Qu’entendez-vous par là ?

C’est le moment où nous avons franchi le seuil de non-retour de l’accumulation culturelle, où notre espèce est devenue tellement dépendante de ce savoir qu’elle ne serait plus capable de survivre si, pour une raison ou une autre, il disparaissait. Ma thèse est qu’à un stade relativement précoce de notre histoire (peut-être dès l’époque où est née notre genre Homo, il y a deux millions d’années) nous avons franchi ce Rubicon et que, à partir de là, l’évolution culturelle est devenue le premier moteur de l’évolution génétique de notre espèce.

Cette interaction entre évolution culturelle et évolution génétique a créé un processus autocatalytique, car il produit le carburant qui le propulse. Une fois que les informations culturelles ont commencé à s’accumuler et à produire des adaptations culturelles, la principale pression de sélection génétique a veillé à améliorer les facultés psychologiques permettant d’acquérir, de stocker, de traiter et d’organiser ce savoir. Et, à mesure que l’évolution génétique a perfectionné nos cerveaux et nos facultés d’apprentissage auprès d’autrui, l’évolution culturelle a spontanément produit des adaptations culturelles plus nombreuses et plus utiles.

Vous voulez dire que la culture a une influence sur nos gènes ? Cela ne va-t-il pas à l’encontre des théories les plus établies ?

Effectivement, la théorie courante de l’évolution humaine raconte une tout autre histoire que la mienne. Elle postule une longue période d’évolution génétique, plutôt monotone, menant à une brusque explosion de l’innovation et de la créativité il y a cent mille, cinquante mille ou dix mille ans, selon les auteurs. Après quoi l’évolution génétique semble s’arrêter pour céder la place à une évolution culturelle.

Autrement dit, quand ces approches évolutionnaires veulent bien admettre l’existence même de la culture ou de l’évolution culturelle, celles-ci sont présentées comme des phénomènes relativement récents, tout juste en mesure de modifier à la marge une nature humaine aussi riche que vaste, mais qui serait apparue au terme de processus évolutionnaires purement génétiques. Bien entendu, elles omettent de prendre en compte certaines influences mineures de la culture sur la biologie (comme le mariage monogame, qui fait baisser le taux de testostérone) ou certaines boucles de rétroaction, rares et récentes, qui montrent comment des pratiques culturelles ont entraîné des mutations génétiques (la consommation de lait de vache, par exemple, conduisant chez certaines populations à une tolérance plus grande au lactose).

Mais tout cela n’est rien : ce que ces approches dépassées ne permettent pas de comprendre, c’est que l’évolution culturelle est bien la force centrale qui guide l’évolution génétique humaine depuis des centaines de milliers d’années, voire davantage, selon moi.

En quoi, concrètement, nos pratiques culturelles modifient-elles nos gènes ?

Un des exemples faciles à comprendre est celui du feu. Sa maîtrise, qui a permis de cuire les aliments, a eu un impact énorme sur notre système digestif, beaucoup plus réduit que celui des autres primates de notre taille. D’une façon générale, l’évolution génétique de nombre de nos traits spécifiques – gros cerveau, enfance prolongée, côlon raccourci, petit estomac, dents minuscules, ligament de la nuque, longues jambes, pieds voûtés, mains habiles, os légers, corps adipeux – a été guidée par l’évolution culturelle cumulative, c’est-à-dire par les différents outils, armes, concepts et institutions que nous avons inventés au cours de notre longue histoire.

Pour prendre un autre exemple, celui du langage, il est évident que c’est l’élaboration, touche après touche, de systèmes de communication de plus en plus perfectionnés qui a créé des pressions de sélection, incitant nos gènes à faire de nous de meilleurs communicants. Ces pressions évolutionnaires génétiques ont modelé notre anatomie et notre psychologie : elles ont abaissé notre larynx pour élargir notre registre vocal, libérer notre langue et améliorer sa dextérité, blanchi la zone entourant notre iris (la sclérotique) pour révéler la direction de notre regard, et nous ont dotés d’une capacité innée d’imitation vocale et d’un désir d’utiliser des indices de communication – désigner du doigt ou fixer du regard, par exemple.

Pourquoi sommes-nous la seule espèce à avoir franchi le Rubicon évolutionnaire ?

À la fin de mon livre, je propose un scénario vraisemblable : nous descendons de primates terrestres. Or, au sol, les individus peuvent avoir les deux mains libres et jouissent souvent d’un meilleur accès à de nombreuses ressources telles que les insectes (termites et fourmis, par exemple), les fruits à coque, les pierres, les roseaux, les herbes, l’eau, etc. Ils sont plus susceptibles d’élaborer des outils. Par ailleurs, la terrestrialité expose les grands singes à un danger accru en raison des prédateurs.

Nos ancêtres ont dû réagir en formant des groupes plus larges – l’union fait la force. Cette stratégie défensive a sans doute eu des effets secondaires : les groupes élargis ont produit des outillages, des compétences et des corpus de savoir-faire acquis à la fois plus riches et plus complexes, car ces groupes produisaient, diffusaient et préservaient davantage d’innovations et d’idées.

Enfin, les modèles mathématiques des processus évolutionnaires montrent que la dépendance à l’apprentissage social est plus forte que la dépendance à l’apprentissage individuel quand l’environnement devient moins stable. Or, il y a trois millions d’années, le climat est devenu de plus en plus variable et, jusqu’à il y a environ dix mille ans, il s’est mis à présenter une structure cyclique systématique. Il y a tout lieu de penser que les fluctuations climatiques ont renforcé les pressions de sélection favorisant l’apprentissage social, au cours d’une période où les forêts, les lacs, les savanes et les bois n’ont cessé de s’étendre et de se réduire tour à tour.

Pourquoi insistez-vous tant sur la sociabilité de notre espèce ?

Parce que notre capacité à former des groupes plus importants que les autres primates est la condition de l’accumulation culturelle. Les progrès ont plus de chance de se produire et risquent moins de se perdre au sein d’un groupe large. Admettons qu'il faille en moyenne mille vies à un individu solitaire pour inventer (par hasard ou en réfléchissant) l’empennage des flèches. La probabilité qu’au moins un individu dans un groupe de dix invente l’empennage au cours de sa vie est donc de 1 %. En moyenne, donc, il faudra cent générations (soit deux mille cinq cents ans) à un groupe de 10 individus pour inventer l’empennage. Mais, dans un groupe de 10 000 cerveaux, une génération devrait suffire (plus précisément, la probabilité sera de 99,995 %).

Voilà pourquoi l’évolution culturelle est plus rapide dans les groupes plus larges. Encore faut-il, bien sûr, que ces groupes soient assez interconnectés : si chaque individu fonctionne comme une île sociale, dissimulant ses inventions aux yeux de tous les autres, certains auront beau fabriquer des outils un peu plus efficaces, leurs améliorations disparaîtront à leur mort et aucun outil élaboré ne sera jamais mis au point. On constate qu’un degré élevé de collaboration est plus important pour la réussite d’un groupe que l’intelligence exceptionnelle de tel ou tel individu qui le compose.

C’est d’ailleurs ce qui explique le triomphe de nos ancêtres sur leurs proches cousins néandertaliens. Ces derniers, dotés d’un cerveau un peu plus gros que le nôtre, étaient peut-être individuellement plus intelligents que nous. Mais, moins interconnectés que Sapiens sapiens et évoluant en groupes moins larges, ils disposaient d’un cerveau collectif moindre.

Ce qui fait notre force, c’est notre cerveau collectif. Nous sommes intelligents, certes, mais ce n’est pas parce que nous nous tenons sur les épaules de géants – ni parce que nous sommes nous-mêmes des géants. Nous nous tenons sur les épaules d’une immense pyramide de hobbits. Les hobbits grandissent certes un peu à mesure que la pyramide s’élève, mais ce qui nous permet de projeter nos regards au loin, c’est bien le nombre de hobbits et non la haute taille de tel ou tel d’entre eux.

— Propos recueillis par Baptiste Touverey.

[post_title] => Joseph Henrich : « C’est la culture qui nous rend intelligents »

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => joseph-henrich-culture-nous-rend-intelligents

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-05-27 09:48:01

[post_modified_gmt] => 2020-05-27 09:48:01

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=83324

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

Comment expliquez-vous alors l’extraordinaire réussite de l’espèce humaine ?

Par la culture, dans un sens très large. J’entends par là tous les savoirs relatifs à la chasse, à la fabrication d’outils, au pistage, aux plantes comestibles et à la maîtrise du feu, mais aussi le langage, qui n’a cessé de s’enrichir et de gagner en efficacité au fil des millénaires, l’écriture, la lecture, les chiffres arabes, le zéro indien, le calendrier grégorien, les cartes géographiques, la distinction des couleurs, les horloges, les fractions, la gauche et la droite, les normes sociales, etc.

Voici ma conviction : ce n’est pas parce que notre espèce est intelligente que nous disposons de ces outils, de ces concepts, de ces savoir-faire et de ces méthodes ; c’est parce que nous avons culturellement développé un large répertoire d’outils, de concepts, de savoir-faire et de méthodes que nous sommes intelligents. C’est la culture qui nous rend intelligents.

Ce point est essentiel : l’innovation, qu’elle soit technique ou conceptuelle, est souvent due au hasard, au bricolage, et elle précède en général la compréhension du modèle causal qui la rend possible. On commence par fabriquer un arc ou une sarbacane avant de comprendre les principes de l’air comprimé ou de l’énergie élastique. Mais le plus important est que ces savoirs vont être transmis, améliorés, complétés au fil des générations.

En quoi consiste exactement cette transmission des savoirs culturels ?

Imaginons qu’un de nos lointains ancêtres invente une baguette pour extraire des termites d’une termitière. Rien de bien impressionnant : les chimpanzés modernes en sont capables. Mais, dans le cas du chimpanzé, l’histoire s’arrêtera là. La grande spécificité humaine est que les générations ultérieures ne vont pas reprendre à zéro l’ensemble du processus. On peut imaginer que deux des rejetons de la génération suivante imitent le vieux pêcheur de termites, parce qu’ils ont constaté son succès. Or, ce faisant, l’un d’eux croit comprendre, à tort, que la baguette utilisée par son modèle était aiguisée (en réalité, elle s’est juste cassée bizarrement quand le vieux chimpanzé l’a prélevée sur un arbre). À la troisième ou quatrième génération, un individu plonge sa baguette aiguisée dans une vieille termitière abandonnée. Par hasard, elle transperce un rongeur qui s’était installé là après le départ des termites. D’un coup, la « baguette à termites » devient une « baguette de fouille multiusage », qui permet à ce chanceux de multiplier ses sources de nourriture en plongeant son outil dans toutes sortes de cavités. Il rencontre un tel succès qu’il ne tarde pas à être imité...

Le savoir s’accumule ainsi au fil des générations et, au bout du processus, on finit par envoyer des fusées sur la Lune. C’est ce que j’appelle l’accumulation culturelle. C’est elle qui est responsable de la taille de nos cerveaux : nous sommes des machines à emmagasiner du savoir culturel.

Vous avez parlé d’imitation. Quel rôle joue-t-elle exactement dans votre théorie ?

Elle est ce qui permet d’apprendre des autres. Et l’apprentissage culturel est d’autant plus efficace que cette imitation est aveugle, c’est-à-dire que l’homme tend non seulement à imiter, mais à sur-imiter. Lorsqu’on montre à des humains et à des chimpanzés un modèle qui effectue, pour obtenir une récompense, toute une série de gestes, dont certains parfaitement inutiles, les humains vont, par la suite, imiter y compris ces gestes inutiles alors que les chimpanzés, là encore plus « intelligents » que nous, vont en faire l’économie.

Mais à quoi cela nous sert-il d’imiter aveuglément ?

Eh bien, à ne pas avoir à reprendre à chaque génération l’ensemble du processus d’accumulation culturelle. À partir d’un certain stade se sont constitués des ensembles d’outils culturels trop élaborés pour qu’un individu ou un groupe puissent les mettre au point au cours d’une vie. Dans bien des cas, les individus ne savent pas comment fonctionnent leurs pratiques, ni même qu’elles « accomplissent » quelque chose. Sous les climats chauds, les amateurs de plats épicés ne savent pas que leurs recettes à l’ail et au piment protègent leur famille des agents pathogènes présents dans la viande. Ayant culturellement hérité de ces goûts et recettes, ils ont foi dans la sagesse accumulée par les générations précédentes.

Je développe dans mon livre l’exemple spectaculaire du manioc. Les racines de cette plante contiennent du cyanure. Or, dans les Amériques, des sociétés qui s’en nourrissent depuis des millénaires ne présentent aucun cas d’intoxication. Pourquoi ? Parce qu’elles ont mis au point des techniques complexes de transformation, comportant des étapes nombreuses et qui peuvent paraître fastidieuses : on gratte, on râpe et enfin on lave les racines pour séparer les fibres, l’amidon et le liquide qu’elles contiennent. Une fois isolé, ce liquide est mis à bouillir et transformé en boisson; les fibres et l’amidon sont mis de côté pendant deux jours supplémentaires avant d’être cuits au four et consommés. Un individu peut être tenté de simplifier cette longue procédure et se contenter, par exemple, de faire bouillir le manioc. Or, si cela réduit l’amertume et empêche les symptômes aigus (tels la diarrhée, les maux d’estomac et les vomissements), cela n’élimine pas suffisamment le cyanure et on s’expose à une intoxication chronique.

Souvent, la plupart voire la totalité des individus qui manifestent un grand savoir-faire dans l’application de ces pratiques adaptatives ne savent ni comment ni pourquoi elles fonctionnent. Cette opacité causale de nombreuses adaptations culturelles a eu des effets très importants sur notre psychologie : nous sommes programmés pour avoir foi dans le savoir qu’on nous transmet.

En général, dans nos sociétés modernes, le conformisme n’est pas considéré comme une qualité. Vous semblez pourtant le présenter comme une spécificité de notre espèce et la condition de notre réussite...

Aborder l’apprentissage culturel dans la perspective évolutionnaire signifie que les individus vont extraire des idées et des comportements des générations précédentes. Pour ce faire, il existe plusieurs astuces. L’une d’elles consiste à copier les individus qui ont le plus de succès et jouissent du plus grand prestige. Une autre astuce consiste à imiter le comportement le plus répandu au sein du groupe. Cela s’explique par le fait que, au cours de l’évolution, la pratique la plus répandue s’est, la plupart du temps, révélée la plus adaptée. C’est une heuristique rapide et efficace pour arriver à la bonne réponse. Copier la majorité est souvent une attitude intelligente. Cela vous épargne une grande partie du prix de l’expérimentation et des échecs.

Dans votre livre, vous parlez très souvent de « Rubicon évolutionnaire ». Qu’entendez-vous par là ?

C’est le moment où nous avons franchi le seuil de non-retour de l’accumulation culturelle, où notre espèce est devenue tellement dépendante de ce savoir qu’elle ne serait plus capable de survivre si, pour une raison ou une autre, il disparaissait. Ma thèse est qu’à un stade relativement précoce de notre histoire (peut-être dès l’époque où est née notre genre Homo, il y a deux millions d’années) nous avons franchi ce Rubicon et que, à partir de là, l’évolution culturelle est devenue le premier moteur de l’évolution génétique de notre espèce.

Cette interaction entre évolution culturelle et évolution génétique a créé un processus autocatalytique, car il produit le carburant qui le propulse. Une fois que les informations culturelles ont commencé à s’accumuler et à produire des adaptations culturelles, la principale pression de sélection génétique a veillé à améliorer les facultés psychologiques permettant d’acquérir, de stocker, de traiter et d’organiser ce savoir. Et, à mesure que l’évolution génétique a perfectionné nos cerveaux et nos facultés d’apprentissage auprès d’autrui, l’évolution culturelle a spontanément produit des adaptations culturelles plus nombreuses et plus utiles.

Vous voulez dire que la culture a une influence sur nos gènes ? Cela ne va-t-il pas à l’encontre des théories les plus établies ?

Effectivement, la théorie courante de l’évolution humaine raconte une tout autre histoire que la mienne. Elle postule une longue période d’évolution génétique, plutôt monotone, menant à une brusque explosion de l’innovation et de la créativité il y a cent mille, cinquante mille ou dix mille ans, selon les auteurs. Après quoi l’évolution génétique semble s’arrêter pour céder la place à une évolution culturelle.

Autrement dit, quand ces approches évolutionnaires veulent bien admettre l’existence même de la culture ou de l’évolution culturelle, celles-ci sont présentées comme des phénomènes relativement récents, tout juste en mesure de modifier à la marge une nature humaine aussi riche que vaste, mais qui serait apparue au terme de processus évolutionnaires purement génétiques. Bien entendu, elles omettent de prendre en compte certaines influences mineures de la culture sur la biologie (comme le mariage monogame, qui fait baisser le taux de testostérone) ou certaines boucles de rétroaction, rares et récentes, qui montrent comment des pratiques culturelles ont entraîné des mutations génétiques (la consommation de lait de vache, par exemple, conduisant chez certaines populations à une tolérance plus grande au lactose).

Mais tout cela n’est rien : ce que ces approches dépassées ne permettent pas de comprendre, c’est que l’évolution culturelle est bien la force centrale qui guide l’évolution génétique humaine depuis des centaines de milliers d’années, voire davantage, selon moi.

En quoi, concrètement, nos pratiques culturelles modifient-elles nos gènes ?

Un des exemples faciles à comprendre est celui du feu. Sa maîtrise, qui a permis de cuire les aliments, a eu un impact énorme sur notre système digestif, beaucoup plus réduit que celui des autres primates de notre taille. D’une façon générale, l’évolution génétique de nombre de nos traits spécifiques – gros cerveau, enfance prolongée, côlon raccourci, petit estomac, dents minuscules, ligament de la nuque, longues jambes, pieds voûtés, mains habiles, os légers, corps adipeux – a été guidée par l’évolution culturelle cumulative, c’est-à-dire par les différents outils, armes, concepts et institutions que nous avons inventés au cours de notre longue histoire.

Pour prendre un autre exemple, celui du langage, il est évident que c’est l’élaboration, touche après touche, de systèmes de communication de plus en plus perfectionnés qui a créé des pressions de sélection, incitant nos gènes à faire de nous de meilleurs communicants. Ces pressions évolutionnaires génétiques ont modelé notre anatomie et notre psychologie : elles ont abaissé notre larynx pour élargir notre registre vocal, libérer notre langue et améliorer sa dextérité, blanchi la zone entourant notre iris (la sclérotique) pour révéler la direction de notre regard, et nous ont dotés d’une capacité innée d’imitation vocale et d’un désir d’utiliser des indices de communication – désigner du doigt ou fixer du regard, par exemple.

Pourquoi sommes-nous la seule espèce à avoir franchi le Rubicon évolutionnaire ?

À la fin de mon livre, je propose un scénario vraisemblable : nous descendons de primates terrestres. Or, au sol, les individus peuvent avoir les deux mains libres et jouissent souvent d’un meilleur accès à de nombreuses ressources telles que les insectes (termites et fourmis, par exemple), les fruits à coque, les pierres, les roseaux, les herbes, l’eau, etc. Ils sont plus susceptibles d’élaborer des outils. Par ailleurs, la terrestrialité expose les grands singes à un danger accru en raison des prédateurs.

Nos ancêtres ont dû réagir en formant des groupes plus larges – l’union fait la force. Cette stratégie défensive a sans doute eu des effets secondaires : les groupes élargis ont produit des outillages, des compétences et des corpus de savoir-faire acquis à la fois plus riches et plus complexes, car ces groupes produisaient, diffusaient et préservaient davantage d’innovations et d’idées.

Enfin, les modèles mathématiques des processus évolutionnaires montrent que la dépendance à l’apprentissage social est plus forte que la dépendance à l’apprentissage individuel quand l’environnement devient moins stable. Or, il y a trois millions d’années, le climat est devenu de plus en plus variable et, jusqu’à il y a environ dix mille ans, il s’est mis à présenter une structure cyclique systématique. Il y a tout lieu de penser que les fluctuations climatiques ont renforcé les pressions de sélection favorisant l’apprentissage social, au cours d’une période où les forêts, les lacs, les savanes et les bois n’ont cessé de s’étendre et de se réduire tour à tour.

Pourquoi insistez-vous tant sur la sociabilité de notre espèce ?

Parce que notre capacité à former des groupes plus importants que les autres primates est la condition de l’accumulation culturelle. Les progrès ont plus de chance de se produire et risquent moins de se perdre au sein d’un groupe large. Admettons qu'il faille en moyenne mille vies à un individu solitaire pour inventer (par hasard ou en réfléchissant) l’empennage des flèches. La probabilité qu’au moins un individu dans un groupe de dix invente l’empennage au cours de sa vie est donc de 1 %. En moyenne, donc, il faudra cent générations (soit deux mille cinq cents ans) à un groupe de 10 individus pour inventer l’empennage. Mais, dans un groupe de 10 000 cerveaux, une génération devrait suffire (plus précisément, la probabilité sera de 99,995 %).

Voilà pourquoi l’évolution culturelle est plus rapide dans les groupes plus larges. Encore faut-il, bien sûr, que ces groupes soient assez interconnectés : si chaque individu fonctionne comme une île sociale, dissimulant ses inventions aux yeux de tous les autres, certains auront beau fabriquer des outils un peu plus efficaces, leurs améliorations disparaîtront à leur mort et aucun outil élaboré ne sera jamais mis au point. On constate qu’un degré élevé de collaboration est plus important pour la réussite d’un groupe que l’intelligence exceptionnelle de tel ou tel individu qui le compose.

C’est d’ailleurs ce qui explique le triomphe de nos ancêtres sur leurs proches cousins néandertaliens. Ces derniers, dotés d’un cerveau un peu plus gros que le nôtre, étaient peut-être individuellement plus intelligents que nous. Mais, moins interconnectés que Sapiens sapiens et évoluant en groupes moins larges, ils disposaient d’un cerveau collectif moindre.

Ce qui fait notre force, c’est notre cerveau collectif. Nous sommes intelligents, certes, mais ce n’est pas parce que nous nous tenons sur les épaules de géants – ni parce que nous sommes nous-mêmes des géants. Nous nous tenons sur les épaules d’une immense pyramide de hobbits. Les hobbits grandissent certes un peu à mesure que la pyramide s’élève, mais ce qui nous permet de projeter nos regards au loin, c’est bien le nombre de hobbits et non la haute taille de tel ou tel d’entre eux.

— Propos recueillis par Baptiste Touverey.

[post_title] => Joseph Henrich : « C’est la culture qui nous rend intelligents »

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => joseph-henrich-culture-nous-rend-intelligents

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-05-27 09:48:01

[post_modified_gmt] => 2020-05-27 09:48:01

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=83324

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)

WP_Post Object

(

[ID] => 84239

[post_author] => 8

[post_date] => 2020-06-04 07:00:44

[post_date_gmt] => 2020-06-04 07:00:44

[post_content] => En 2009, le journaliste américain Evan Ratliff lance, en collaboration avec le magazine Wired, un étrange défi à ses lecteurs : il va tenter de disparaître pendant un mois sans laisser de trace. À eux d’essayer de le retrouver. Le gagnant se voit promettre 5 000 dollars. Et Ratliff a d’autant plus intérêt à ne pas se laisser prendre que 3 000 dollars viendront de sa poche.

Cette expérience a donné lieu à un long article dans Wired, dont les éditions Marchialy publient aujourd’hui la traduction française, accompagnée de celle d’un autre article de Ratliff consacré à Matthew Alan Sheppard, mari, père et employé modèle qui, pour s’inventer une nouvelle vie, a mis en scène sa propre mort.

On l’aura compris, les « histoires de disparition » ont toujours « fasciné » Ratliff, comme le souligne Nathalie Collard dans le quotidien québécois La Presse. Il voulait éprouver par lui-même ce que cela fait d’abandonner ses proches, ses habitudes – presque tout, en somme – du jour au lendemain.

Dans un entretien sur la radio publique américaine NPR, il avoue avoir réalisé à quel point l’identité est faite d’une quantité impressionnante d’informations qu’il faut reconstituer pour être crédible : « J’opérais sous un faux nom, avec de faux comptes Facebook, une fausse identité numérique, et très vite s’est posée cette question : si tu ne peux parler de rien de ce qui s’est réellement passé dans ta vie, de quoi peux-tu parler et que reste-t-il de ton identité ? Il était très difficile de communiquer avec les gens parce que je devais demeurer sans cesse très vague sur qui j’étais vraiment. »

Loin de la vie rêvée qu’il avait imaginée sur une plage déserte du Panama, son quotidien le conduit dans des chambres d’hôtels sordides et des quartiers sans charme, et l’isolement ne tarde pas à lui peser.

Quelques années plus tôt, disparaître sans laisser de trace aurait été sinon facile du moins bien plus aisé qu’à l’ère d’Internet, des réseaux sociaux et de la géolocalisation. Ratliff reconnaît que la partie la plus intéressante de son récit est la description de la traque qui, très vite, se met en place. En deux ou trois heures, toutes les adresses où il a habité, ainsi que celle de ses parents, sont mises au jour par les internautes, qui communiquent entre eux, s’échangent des informations, développent une terrifiante intelligence collective. L’angoisse, voire la paranoïa accompagnent chacun de ses déplacements, et, comme Wired rend publiques toutes ses activités numériques, retirer de l’argent devient une aventure rocambolesque.

La disparition d’Evan Ratliff dure vingt-six jours, jusqu’à ce qu’un certain Jeff Leach le débusque à La Nouvelle-Orléans. On ne dira pas comment. Simplement, comme le révèle Collard, « son allergie au gluten l’a en quelque sorte trahi ».

[post_title] => Trahi par le gluten

[post_excerpt] =>

[post_status] => publish

[comment_status] => open

[ping_status] => open

[post_password] =>

[post_name] => trahi-gluten

[to_ping] =>

[pinged] =>

[post_modified] => 2020-06-02 16:18:44

[post_modified_gmt] => 2020-06-02 16:18:44

[post_content_filtered] =>

[post_parent] => 0

[guid] => https://www.books.fr/?p=84239

[menu_order] => 0

[post_type] => post

[post_mime_type] =>

[comment_count] => 0

[filter] => raw

)