A l’hiver 1831, Goethe, créateur et grand connaisseur de toutes les choses de l’art, broyait du noir. Ses loyaux serviteurs, compatissant à l’état dépressif du grand homme, avaient entendu parler d’un pédagogue genevois à l’âme taciturne qui, à ses heures perdues, écrivait et dessinait des histoires burlesques pour son propre amusement et celui de ses élèves. Le médecin genevois Frédéric Soret, tuteur des enfants du duc de Weimar et traducteur d’une œuvre scientifique de Goethe sur les plantes, se procura donc l’un de ces manuscrits illustrés ; et, l’ayant mis entre les mains du poète, il se retira. Par chance, le subterfuge fut payant : le maître de Weimar trouva « très amusant » ce livre où il puisa un « plaisir extraordinaire », même s’il choisit d’y goûter à petites doses, pour ne pas souffrir d’« une indigestion d’idées ». Soret nota aussi que Goethe trouvait le Genevois étincelant « de talent et d’esprit » : « S’il […] ne s’appuyait pas sur un texte aussi insignifiant, il inventerait des choses dépassant toutes nos espérances. » Le Genevois en question s’appelait Rodolphe Töpffer – il avait inventé la bande dessinée.

Né en 1799, fils d’un peintre paysager caricaturiste à ses heures, le jeune homme ne suivit pas les traces de son père dans la carrière artistique, préférant un emploi de maître d’école, organisant d’assez inhabituelles excursions en plein air dans les Alpes, avant de finalement s’arrêter, en 1832, sur un poste de professeur de littérature à l’université de Genève. Malgré des problèmes de vue avérés, ses talents de dessinateur sortaient de l’ordinaire, et les récits de ses périples sont illustrés de dessins luxuriants griffonnés à la plume. Mais ce sont ses histoires en images – des satires sur la société, le gouvernement et l’éducation, improvisées d’une plume distraite à partir de 1827 – qui lui valurent une renommée durable.

Aussi grande que fut sa crainte des représailles pour s’être livré à pareilles sottises (notamment pour sa carrière), les encouragements de Goethe poussèrent Töpffer à s’enhardir doucement. Il fit circuler ses livres dessinés à la main auprès de quelques aristocrates choisis, jusqu’à ce que tout le monde sache (avec force clins d’œil entendus) que le Genevois « RT » était l’auteur de ces amusants opuscules illustrés dont tout le monde parlait – Goethe le premier. L’un de ces originaux contient même une supplique manuscrite, « éviter de froisser, de salir ou de tirer sur les pages, en veillant à les tourner en les tenant par le bord », révélant le caractère hautement

underground de ces ouvrages.

Il est presque trop facile de relier Töpffer, d’un siècle à l’autre, au mouvement des

comics dans les années 1960 : Robert Crumb a dessiné la quasi-totalité de ses premières œuvres

dans des carnets de croquis et des lettres. Il y a vingt ans, j’étudiais la peinture à l’université du Texas, et il m’arrivait de chercher l’inspiration dans l’inconfort de la bibliothèque des beaux-arts du campus, en feuilletant les pages d’un livre géant publié en 1973 sous ce titre insensé : « Histoire de la bande dessinée, vol. 1 : Les premières bandes dessinées : bandes narratives et histoires illustrées en Europe, de 1450 à 1825 » (en anglais). Parallèlement à mes cours, que je suivais scrupuleusement, j’essayais de créer des BD dans la veine alternative de Crumb, Art Spiegelman et Ben Katchor : une sorte d’histoire littéraire en images, d’inspiration autobiographique, destinée aux adultes.

Je n’avais aucune idée de ce qui m’attendait. Jeune, un peu perdu et en quête de ma voix propre, j’avais non seulement besoin de modèles à glaner, mais aussi d’une source peu connue d’idées graphiques prêtes à piller. C’est exactement ce que m’offrait cet étrange volume. Peu après mon diplôme, je découvris que son auteur, David Kunzle, avait aussi méticuleusement écrit une suite, encore plus impressionnante, énorme et obscure, sur la bande dessinée du XIXe siècle. (La préface notait non sans amertume que « la “littérature scientifique” de ma discipline [l’histoire de l’art] a eu tendance à ignorer le premier volume » ; le troisième n’est jamais paru.)

Un maître mot : rapidité

Aujourd’hui, les éditeurs accordent des contrats aux « romanciers graphiques », avec une ferveur traditionnellement réservée aux vrais romanciers ; les articles savants sur la BD surgissent au même rythme, ou presque, que les chaires d’université sur le sujet ; et Kunzle est revenu à la discipline qu’il avait contribué à fonder, avec deux merveilleux volumes consacrés à la vie et l’œuvre de Töpffer. Car celui-ci n’a pas seulement codifié le premier le langage visuel de la bande dessinée, il était aussi la raison d’être de l’étude de Kunzle en 1973. Ces livres représentent le premier ensemble complet de ses œuvres traduites en anglais, une parution tardive tout à fait injuste, si l’on considère que le monde anglophone a longtemps prétendu que la BD était née spontanément en 1896 avec Richard Outcault, qui fit sortir des bulles d’un pavillon de phonographe dans une histoire intitulée « Le garçon jaune ».

Kunzle organise son propos en deux volets : « Le père de la bande dessinée », monographie critique de l’œuvre de Töpffer, est suivi d’un recueil en 650 pages de ses histoires en images, publiées ou inédites, traduites du français. Quand Goethe essayait de définir en quoi l’œuvre de Töpffer était si révolutionnaire à ses yeux, il soulignait d’abord à quel point ces images séquentielles suggéraient le mouvement qui « se fige et se défige… dans l’esprit de l’imitation ». Avec cette observation à la fois maladroite et prémonitoire, Goethe cernait l’étrange mécanisme déniché par Töpffer, y trouvant un écho métaphorique avec l’une de ses formules : « L’architecture est une musique figée. » Ce mécanisme, Kunzle le résume habilement d’un mot : rapidité – rapidité du dessin, de la pensée, de l’écriture, de l’impression – qui se transmet même aux mouvements des personnages eux-mêmes : « La rapidité, qui laisse l’inessentiel de côté : tel était le noyau de sa philosophie esthétique, un noyau sans coquille, tout d’essence, sans nulle description de surface. Ainsi le gribouillage, premier jet de son inconscient, se transformait en visages, en silhouettes et en scénarios, fonçant au hasard, un peu à l’aveuglette, faisant des obstacles autant de rampes de lancement et renversant la logique cul par-dessus tête. Les trajectoires graphiques et narratives restaient ouvertes. »

Qu’il s’agît d’une farce voltairienne, de l’histoire simple d’un pauvre hère transi d’amour ou du récit terre à terre d’un mari et d’une femme discutant de la meilleure façon d’éduquer leurs enfants, Töpffer adorait visiblement s’amuser avec le jouet qu’il avait inventé. Multipliant les allers et retours d’une image à l’autre, il fut le premier à découvrir comment leur imprimer le mouvement. Il fut aussi l’un des premiers à faire bouger les livres d’images. En empruntant un procédé lithographique jusqu’alors réservé à la réclame et aux notes d’épiciers, il put monter en grade, passant des salons et du manuscrit circulant de main en main à la distribution commerciale en librairie. Sans avoir à recourir à l’écriture inversée sur une pierre lithographique ou, pis encore, au geste calculé de la gravure sur bois, il fut en mesure de publier à peu de frais et de distribuer lui-même ses créations auprès d’un public choisi. N’ayant pas besoin d’intermédiaire, il engrangeait un bénéfice bien plus substantiel – devenant ainsi le premier nabab de la BD, pour le meilleur et pour le pire. Stan Lee [cocréateur de Hulk et de Spider-Man], qui a prétendu faire des BD « pour se faire un peu de fric », l’aurait certainement approuvé.

Töpffer fut aussi un critique, un essayiste et un défenseur zélé de son invention. Dans sa monographie, Kunzle consacre ainsi un chapitre éloquent à l’

Essai d’autographie de l’artiste. Le Genevois y explique son procédé de reproduction peu onéreux, qui permettait aussi un dessin plus fluide et, donc, une meilleure expression des idées, inaugurant une nouvelle manière d’aborder la fiction (c’est-à-dire visuellement). Ici, Kunzle entre fort opportunément dans le détail de la méthode de Töpffer, citant l’artiste, qui raconte comment l’un de ses personnages puis une histoire entière étaient nés d’un simple gribouillage : « L’histoire de M. Crépin nous est venue d’un unique trait de plume et tout à fait par accident. […] Le récit entier surgissant moins d’une idée préconçue que d’un type [facial] et du hasard. » Ce passage montre clairement la différence entre la bande dessinée et la simple illustration. Comme le sait tout dessinateur de BD un tant soit peu sérieux, on peut toujours cogiter jusqu’à la saint-glinglin, mais à la seconde où la plume touche le papier, le sort en est jeté – le dessin, et le regard sur ce dessin ouvrent tout un monde de possibles. Pour couronner le tout, Kunzle explique que Töpffer préférait appeler ses œuvres histoires en estampes, ce que Kunzle traduit parfois en anglais par – gasp ! – « romans graphiques ». Resterait-il quelque chose que ce Genevois n’aurait pas inventé ?

Ce qui frappe immédiatement le lecteur qui parcourt ces œuvres, c’est une sensibilité peu commune aux gestes humains, surtout ceux destinés à influencer ou à tromper, ce dont Léon Tolstoï usera sans relâche quarante ans plus tard, rendant aujourd’hui encore

Anna Karénine et

Guerre et Paix si réels et si immédiats. (Le romancier russe citait volontiers l’œuvre en prose la plus connue du Suisse,

La Bibliothèque de mon oncle, comme l’une de ses premières sources d’inspiration.) La reproduction muette des rythmes du geste humain est l’un des outils essentiels de la BD. Elle est surtout facilitée par la définition d’une échelle fixe pour chaque personnage, d’une vignette à l’autre : les seuls changements captés par l’œil sont ainsi les changements de posture entre ces silhouettes qui se répètent (un style prédominant avant que la BD ne commence à imiter les cadrages cinématographiques).

Une sensation excitante et étrange

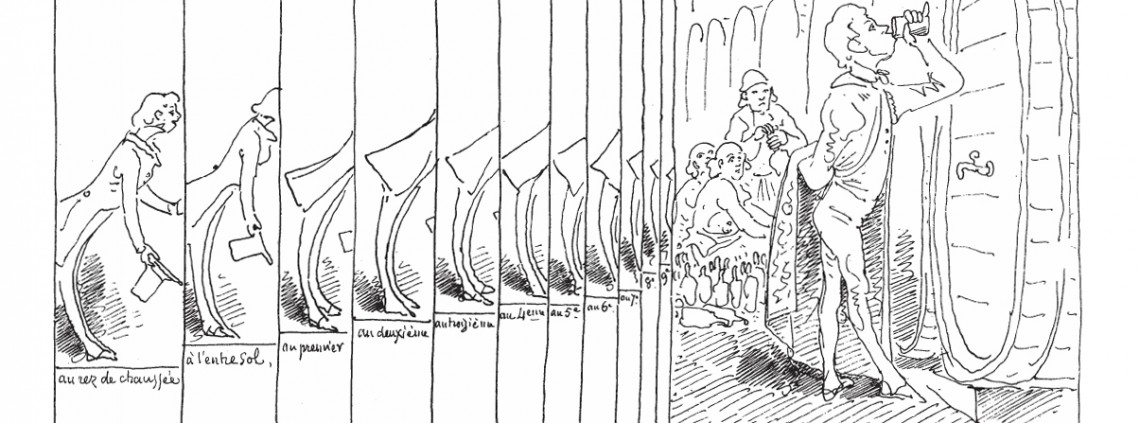

Töpffer utilise fréquemment ce procédé, en particulier sur la première page de

Monsieur Pencil, où le personnage principal, un artiste en pâmoison devant son propre travail, gambade autour de ses créations avec des regards sucrés, pour les admirer sous différents angles. Même sans texte, le personnage semble crever la page, la rythmique de ses gestes trahissant à elle seule l’autosatisfaction. La première page de

Docteur Festus joue sur une autre corde, seules les légendes indiquant que quatre années se sont écoulées entre les deux premières vignettes. Ces mouvements audacieux dans l’espace et le temps, parfois même ces chevauchements, sont partout présents chez Töpffer. Pour ses premiers lecteurs, la sensation dut être particulièrement excitante et étrange, et l’importance de ces innovations visuelles ne devrait pas échapper aux historiens du cinéma, un média que son œuvre préfigure sans conteste. En revanche, le style de caricature qu’il affectionne – le menton saillant et carré, le nez bulbeux et protubérant – paraît un peu daté. À l’exemple du « s » étiré des documents du XVIIIe siècle que notre œil moderne lit comme un « f », la touche archaïque de Töpffer risque d’entraver notre empathie pour ses personnages.

L’

Histoire d’Albert, au langage visuel moins outrancier, est aussi celle qui nous touche le plus. À l’inverse de bien d’autres œuvres, où règne d’emblée un désordre indescriptible, Albert est rafraîchissant de non-absurdité. Cette apparente satire du système éducatif helvétique vu par un enfant devient assez vite une satire de la construction de l’identité, ce qui ne laisse pas de surprendre. Plus stupéfiant encore, Albert grandit littéralement sous nos yeux – et il est très content de sa personne : « Son génie à qui les institutions refusent de l’air et de l’espace. La critique, immonde vampire du génie à son aurore. » L’auteur présente finement les désirs brisés et les frustrations d’Albert d’une manière qui, moyennant quelques guitares, iPods et autres coiffures à la mode, s’appliquerait sans peine à la jeunesse d’aujourd’hui. Le jeune homme mûrit, goûte à la poésie, au droit, au militantisme politique, à la médecine, au commerce du vin, à l’épicerie, à la pédagogie, à la fabrication du cacao, à la création de bougies, aux affaires, à l’allumage de réverbères et à la presse avant de finalement « trouver une existence » (sic) à la fin de l’histoire. L’espoir de Goethe, voir Töpffer inventer « des choses dépassant toutes nos espérances », est un idéal en puissance que ce récit vient exaucer. En fait, l’artiste genevois me paraît si familier que, par moments, j’ai eu l’impression de lire un livre à propos de ma génération. S’il s’avère que Töpffer a inventé la bande dessinée moderne, il a aussi créé le dessinateur moderne.

Cet article a été traduit par Johan-Frederik Hel Guedj