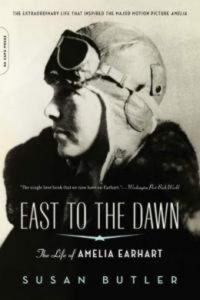

Amelia Earhart, la liberté comme boussole

Publié dans le magazine Books n° 120, juillet-août 2022. Par Michel André.

L’aviatrice américaine fut en 1932 la première femme à traverser l’Atlantique en solitaire. Elle volait pour son plaisir, mais aussi pour montrer que les femmes peuvent faire presque tout ce que font les hommes. Après une brillante carrière gérée par son mari, elle disparut mystérieusement dans le Pacifique.

Amelia Earhart est la plus célèbre aviatrice de l’Histoire. Elle fut la première femme à survoler l’Atlantique (comme passagère), en 1928, et la première à le traverser aux commandes d’un appareil, en 1932 – c’était la deuxième traversée en solitaire après celle de Charles Lindbergh. Elle est aussi la première femme à avoir survolé les États-Unis d’une côte à l’autre d’une seule traite, et la première personne ayant volé sans escale de Los Angeles à Mexico, de Mexico à Newark et de Hawaii à Oakland.

Bien d’autres aviatrices de ces temps héroïques ont établi des records de distance, de vitesse ou d’altitude, à commencer par ses amies Louise Thaden, Ruth Nichols, Blanche Noyes et Jacqueline Cochran, aussi bonnes pilotes qu’elle, sinon meilleures. Si le nom d’Amelia Earhart est resté dans les mémoires, c’est en grande partie en raison de sa disparition à l’âge de 39 ans, dans des conditions jamais complètement élucidées, quelque part dans l’océan Pacifique. Mais, bien avant ce tragique épisode, c’était déjà une légende. Sa stature mythique, elle la devait notamment à l’éditeur et écrivain George Putnam, qui allait devenir son mari. « George, résume bien Susan Butler, l’une des biographes de l’aviatrice, était son agent, son imprésario, son chargé de communication. » Dire qu’elle fut sa création ou qu’il l’a mise au service de ses ambitions serait cependant inexact. De l’avis général, c’est Putnam qui travaillait pour sa femme et non l’inverse.

Amelia Earhart est née à Atchison, une petite ville du Kansas. Très tôt, elle se révéla être un vrai garçon manqué : elle grimpait partout, montait à cheval, construisait ses jouets et chassait les rats à l’aide d’une carabine offerte par son père. À l’école, elle était une élève brillante mais impatiente, trouvant très rapidement la solution des problèmes mathématiques sans se donner la peine d’indiquer comment elle y était arrivée.

Lorsque ses parents s’installèrent à Chicago, elle les accompagna pour y continuer ses études secondaires, qu’elle poursuivit dans une école privée de Philadelphie. Férue de littérature, forte en sciences, c’était une adolescente douée mais volontiers rebelle. Faute de détermination suffisante mais surtout de moyens financiers, elle abandonna les études de médecine et d’ingénierie auxquelles elle avait successivement songé pour exercer divers métiers, dont ceux de photographe, de conductrice de poids lourds et d’enseignante.

Au bout de quelques années, elle crut avoir trouvé sa vocation : le travail social, au sein d’une institution de Boston spécialisée dans la formation des jeunes femmes. Le travail social, rappelle Susan Butler, était alors « le seul domaine dans lequel [les femmes] pouvaient accéder à des postes de direction ». Entre-temps, Amelia Earhart avait découvert l’aviation. Elle avait pris des cours de pilotage, obtenu son brevet, et, à une époque où c’était encore possible pour un particulier peu fortuné, avait acheté un petit avion. Elle participait à des meetings et à des compétitions, faisait des vols de démonstration, avait battu un record d’altitude et était membre de la branche bostonienne de l’association aéronautique nationale. Vers la fin des années 1920, « les femmes, fait remarquer Joseph Corn dans son histoire de l’aviation aux États-Unis, éprouvaient une forte attirance pour l’aviation, parce qu’aucune activité ne symbolisait mieux la liberté et le pouvoir dont elles étaient privées dans leur vie quotidienne » 1.

En 1928, George Putnam, qui venait d’éditer l’autobiographie de Charles Lindbergh, cherchait quelqu’un pour remplacer une riche Américaine qui voulait être la première femme à survoler l’Atlantique mais en avait été dissuadée par sa famille. Il ne s’agissait pas de piloter l’avion. Il apprit alors qu’il y avait à Boston une jeune enseignante qui pratiquait l’aviation. Elle était le « genre de fille » recherché : instruite, compétente, d’apparence avenante, l’idéal de la jeune femme américaine. C’est ainsi qu’Amelia Earhart embarqua comme passagère. Le vol, sur un Fokker baptisé Friendship, fut un succès. Toute l’attention se porta sur Amelia, très embarrassée de recevoir des félicitations qui, à ses yeux, devaient revenir aux pilotes. En attirant l’attention sur elle, ce voyage avait toutefois lancé sa carrière d’aviatrice professionnelle. À partir de ce moment, sa vie ne fut plus qu’un enchaînement de vols spectaculaires et de premières.

Avant de renouveler la performance de Lindbergh, elle devint la première femme à voler sur un autogire et la première personne à traverser les États-Unis à bord de cet appareil. Entre deux exploits, elle faisait de longues tournées de conférences qui l’aidaient à les financer. Amelia n’avait pas de dons oratoires particuliers mais s’exprimait avec naturel et aisance. Deux autres de ses biographes, Donald Goldstein et Katherine Dillon, expliquent bien les raisons de sa popularité : « Le public l’aimait pour son honnêteté et son courage, son humour sans méchanceté. Elle semblait incarner le meilleur des Années folles sans sacrifier à aucun de leurs vices. » Elle publiait aussi de nombreux articles dans les journaux et les magazines. Les meilleurs sont les comptes rendus de vols techniques, sobres et précis, qu’elle a rédigés pour National Geographic. Elle est aussi l’auteure de trois livres, dont un posthume, sur son expérience de pilote.

Pour Amelia, se marier n’allait pas de soi. Durant des années, elle avait été fiancée à un jeune ingénieur nommé Sam Chapman, à qui elle avait fini par signifier son refus. Quant à George Putnam, il dut renouveler sa demande à plusieurs reprises. La veille de la cérémonie, elle lui remit une lettre d’une brutale franchise : « Tu connais mes réticences envers le mariage […]. Je ne t’imposerai pas de code médiéval de fidélité à mon égard et je ne me considérerai pas non plus liée à toi. […] Je garderai un endroit où me rendre quand bon me semblera, parce que je ne peux garantir de supporter en permanence le confinement d’une cage, même agréable. […] Tu dois me faire la promesse cruelle de me laisser partir dans un an si nous n’avons pas trouvé le bonheur ensemble. » Putnam adorait Amelia et se plia à ses conditions. De son côté, elle avait trouvé un homme avec qui elle pouvait partager sa vie sans compromettre l’indépendance à laquelle elle était attachée. Amelia définissait leur couple comme « un partenariat raisonnable […] organisé selon un système satisfaisant de double commande ». Il était en réalité davantage. Une profonde complicité les unissait.

Putnam était envahissant, souvent brusque, bouillonnant d’idées et habitué au commerce des célébrités. Il lui imposait des campagnes de promotion frénétiques. En 1935, elle ne donna pas moins de 136 conférences. Mais ils aimaient les mêmes choses, avaient beaucoup de plaisir à être ensemble et se témoignaient un grand respect. A-t-elle profité de la liberté qu’elle revendiquait ? Amelia vivait entourée d’hommes avec lesquels ses relations étaient presque toujours purement amicales ou professionnelles. Sa seule liaison à peu près avérée est celle qu’elle eut, semble-t-il, avec Gene Vidal – le père de l’écrivain Gore Vidal –, brillant aviateur, officier et athlète, qui deviendrait le directeur de l’aviation commerciale américaine. Lorsque Franklin Roosevelt, dans le cadre d’une réorganisation des services fédéraux, envisagea de le remplacer, Amelia, qui était proche du président et de sa femme Eleanor, envoya à cette dernière un télégramme dans lequel elle menaçait de cesser de soutenir son mari, qui briguait un second mandat, s’il ne revenait pas sur sa décision. Le culot de l’aviatrice fit rire Roosevelt, qui renonça à son projet.

L’un des thèmes centraux de toutes ses interventions publiques était le droit des femmes à s’épanouir dans tous les métiers exercés par les hommes. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle volait, elle répondait invariablement : « Parce que je le veux, pour le plaisir, et pour démontrer que les femmes peuvent faire presque tout ce que font les hommes. » Dans son essai sur l’aviatrice, l’historienne Susan Ware rapproche Amelia d’autres femmes de cette époque, comme la journaliste Dorothy Thompson, la photographe Margaret Bourke-White ou les actrices Katharine Hepburn, Greta Garbo et Marlene Dietrich, « qui ne se proclamaient pas féministes et ne s’identifiaient pas consciemment à la cause des femmes [mais] attiraient l’attention sur leur rôle toujours plus important dans la vie moderne » 2.

Amelia Earhart a été l’une des femmes les plus photographiées de son temps. Deux caractéristiques de son physique frappaient. La première était sa ressemblance avec Charles Lindbergh, délibérément accentuée, il est vrai, sur certaines photos : comme lui, elle était mince, pâle, avait les cheveux clairs et un air adolescent. Le second était son charme androgyne, conjuguant une silhouette longiligne, avec peu de hanches et de poitrine, et une indiscutable féminité. Amelia, dit Susan Ware, était le modèle de femme promu par le magazine Cosmopolitan, « grande, mince, avec des cheveux courts, un petit nez, […] des dents blanches, […] un sourire éclatant ». Elle s’était par ailleurs construit une apparence très personnelle en associant la tenue des aviateurs d’alors (blouson et casque de cuir, lunettes de protection, pantalon ou jodhpurs, bottines ou bottes lacées) et des éléments ostensiblement féminins : foulard de soie, collier de perles (curieusement entrelacé avec un insigne d’aviateur). Si elle portait volontiers des pantalons, c’était pour masquer des chevilles épaisses, mais aussi parce que son goût allait à des vêtements fonctionnels assurant une grande liberté de mouvement. À un moment, elle produisit et même commercialisa une ligne de vêtements pour femmes conçue dans cet esprit. La photographe Kristen Lubben le souligne : « Les éléments clés de sa signature stylistique n’étaient pas une construction publicitaire, mais la version perfectionnée, raffinée, de la manière dont elle s’était toujours spontanément présentée. »

En 1936, approchant de la quarantaine, elle décida de se lancer dans une nouvelle aventure : le premier tour du monde au niveau de l’équateur – là où le trajet est le plus long – à bord de l’appareil dont elle venait de faire l’acquisition : un Lockheed Electra 10-E. À l’heure où les premiers vols transocéaniques commerciaux commençaient à se développer, un périple de ce genre n’avait pas de réelle valeur démonstrative. Si Amelia entreprit ce tour du monde, c’est parce qu’elle en avait envie, que cela lui faisait plaisir, qu’elle cherchait à tester une fois de plus son courage et sa compétence et parce que, une fois ce vol derrière elle, sa vie serait « plus riche et plus remplie », comme elle le confia à George Putnam.

On dota l’Electra de réservoirs supplémentaires, et un hublot spécial fut percé dans la carlingue afin de faciliter la navigation astronomique. Après de longs préparatifs, une première tentative, d’est en ouest au départ d’Oakland, eut lieu en mars 1937. Elle se solda par un échec. Lors de son décollage de Hawaii, l’appareil culbuta et subit d’importants dégâts. Trois mois plus tard, Amelia Earhart repartait de Miami pour un périple dans le sens ouest-est. Comme lors du premier essai, elle n’était pas seule à bord. Elle était accompagnée de Fred Noonan, l’un des meilleurs navigateurs aériens de l’époque. Après une série d’escales, notamment à Natal, Dakar, Khartoum, Karachi, Bangkok, Singapour, Bandung et Darwin, le 2 juillet, à minuit GMT, l’Electra décollait de l’aéroport de Lae, en Nouvelle-Guinée, pour ce qui devait être l’avant-dernière étape du voyage. Sa partie la plus dangereuse était la traversée du Pacifique, que l’appareil ne pouvait réaliser d’une seule traite. George Putnam et les autorités américaines avaient donc convenu qu’Amelia atterrirait, pour se ravitailler en carburant, sur Howland, un îlot annexé par les États-Unis, situé à mi-chemin entre l’Australie et Hawaii, au large duquel un bâtiment de la Marine serait ancré. Dans l’immensité de l’océan Pacifique, Howland est un minuscule confetti.

Le 2 juillet à l’aube, Amelia Earhart signalait par radio au navire qui l’attendait qu’elle devait être à proximité de l’île mais ne l’apercevait pas, et que l’avion était sur le point de tomber en panne sèche. À 8 h 44, elle informait qu’elle volait « nord et sud » sur la droite de hauteur 157-337, une ligne droite établie d’après le dernier relèvement de l’azimut solaire, perpendiculaire à la route suivie jusque-là et passant théoriquement par l’île. Ce fut son dernier message.

Tout indique que l’Electra n’a raté l’île Howland que de très peu. Que s’est-il passé ? Il est possible que les réservoirs n’aient pas été remplis au maximum. L’avion a de surcroît affronté des vents de face qui ont accru la consommation des moteurs. Pour déterminer la position et la direction de l’appareil, Fred Noonan et Amelia Earhart conjuguaient la navigation astronomique, la navigation à l’estime et la radionavigation. Mais, alors qu’ils approchaient de leur destination, le temps couvert empêcha Noonan d’effectuer des relèvements astronomiques. Surtout, l’organisation du système de communication radio avait été entachée de négligences, de malentendus et de confusions. Théoriquement, l’Electra pouvait émettre et recevoir dans trois fréquences : 3 105 kHz, 6 210 kHz et 500 kHz, la fréquence de détresse. Il pouvait aussi recevoir des signaux pour effectuer des relèvements radio dans quatre bandes de fréquences. En pratique, les communications avec le bateau ancré à Howland furent très limitées. En raison notamment de certaines modifications apportées aux antennes, l’Electra n’émettait pas parfaitement et recevait très mal. Et ni Noonan ni Earhart ne maîtrisaient le morse, ce qui ne semble pas avoir été porté à la connaissance des opérateurs radio du bateau, pas plus que les informations relatives aux fréquences utilisées ou le fait que, pour des raisons de poids, l’antenne traînante de l’Electra avait été débarquée.

D’ordinaire, Amelia Earhart préparait ses vols avec beaucoup de soin. Dans le cas présent, il semble qu’elle et ses conseillers aient sous-estimé les risques et les difficultés. Le plus probable est que l’Electra, les réservoirs vides, ait sombré dans les flots après qu’Amelia Earhart eut tenté un amerrissage, près de Howland. C’est la thèse défendue par la plupart des historiens et des biographes sur la base des conclusions de plusieurs experts. Très vite, des rumeurs se sont propagées, et toutes sortes d’hypothèses plus ou moins sérieuses ont été avancées. La plus fantaisiste veut qu’Amelia et Fred aient été capturés par les troupes japonaises puis détenus sur l’île de Saipan, dans l’archipel des Mariannes, après avoir réussi à y poser l’Electra ou y avoir été conduits après un atterrissage sur l’une des îles Marshall. Ils y auraient été exécutés ou seraient morts en captivité. Souvent associée à l’idée d’une mission d’espionnage de l’Electra pour le compte des États-Unis et d’une conspiration du silence à ce sujet, cette théorie repose sur des témoignages fragiles ou sujets à caution. Une objection de poids est que les Marshall comme les Mariannes se trouvent à des centaines de kilomètres de Howland.

Selon une autre hypothèse, l’Electra aurait pu gagner l’une des îles Phœnix située dans le prolongement de Howland lorsqu’on suit vers le sud la droite de hauteur 157-337. Ceci impliquerait, d’une part, que l’Electra ait eu suffisamment de carburant pour voler encore quelques heures et, d’autre part, que certains messages radio enregistrés dans les jours qui suivirent le 2 juillet étaient authentiques et qu’il ne s’agissait pas de signaux d’une autre origine ou du fruit de mauvaises plaisanteries. Dans le cadre du scénario envisagé, Amelia Earhart et Fred Noonan auraient en effet réussi à lancer des messages de détresse à partir de l’appareil échoué sur le récif corallien avant que la marée ne l’engloutisse. Ils auraient ensuite survécu quelques jours avant de mourir de soif ou de maladie. Les tenants de cette thèse invoquent la découverte d’ossements attestant la présence de naufragés, d’objets, comme un sextant et un talon de chaussure de femme, ainsi que de morceaux de métal et de Plexiglas qui pourraient provenir de l’Electra. En dépit d’annonces fracassantes, aucun de ces indices ne s’est révélé concluant à ce jour.

Il a souvent été affirmé que ce voyage autour du monde était « l’exploit de trop », celui qu’Amelia Earhart n’aurait pas dû chercher à accomplir, parce qu’il n’ajoutait rien à sa réputation et ne faisait pas vraiment progresser l’aviation. On a également dit que la manière tragique dont il s’est terminé ne lui aurait pas déplu, parce que l’idée de vieillir ne l’enchantait guère : à deux reprises, elle avait soustrait une année à son âge officiel.

Mais c’était une personne gaie qui aimait la vie et qui, à côté de sa passion pour l’aviation, avait de nombreux centres d’intérêt. Ce qu’il reste aujourd’hui d’elle est l’image d’une aviatrice intrépide qui était en même temps une femme attachante à la personnalité forte et originale, formidablement indépendante.

— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né

et vivant en Belgique, il a publié Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008). — Cet article a été écrit pour le n° 98 de Books, paru en juin 2019.

Notes

1. The Winged Gospel (Oxford University Press, 1983).

2. Amelia Earhart and the Search for Modern Feminism (Norton, 1993).