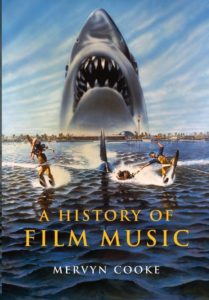

La musique de film, un art à part entière

Publié dans le magazine Books n° 110, septembre 2020. Par Michel André.

Que seraient Autant en emporte le vent, Le Troisième Homme ou Mort à Venise sans leur bande originale ? Depuis l’époque du muet, musique et cinéma ont partie liée, et le talent du compositeur vaut souvent celui du réalisateur. Les emprunts au répertoire classique ou populaire n’enlèvent rien à la force des partitions.

Pour cette scène de Sueurs froides, d’Alfred Hitchcock, Bernard Herrmann s’est inspiré d’un air de l’opéra Tristan et Isolde, de Wagner.

Pour convaincre de l’importance de la musique de film quelqu’un qui en douterait, il suffit de lui faire visionner un film sans sa bande originale, disait le compositeur David Raksin. Priver un film de sa musique le mutile presque toujours de manière fatale. Beaucoup de gens retiennent mieux la musique d’un film que les noms du réalisateur et des acteurs, et la reconnaissent facilement : qui n’identifie pas en quelques mesures le grand thème d’Autant en emporte le vent, composé par le prolifique Max Steiner, celui du générique des James Bond, imaginé par John Barry, ou les accents de la cithare d’Anton Karas sur lesquels s’ouvre Le Troisième Homme ?

Depuis toujours, le cinéma et la musique ont partie liée. Née à l’époque du cinéma muet pour couvrir le bruit du projecteur, compenser l’absence de son et stimuler l’attention des spectateurs, la musique de film répond à toute une série de nécessités dramatiques. Elle crée l’atmosphère, véhicule et amplifie les émotions, aide à caractériser les personnages et les situations, facilite l’adhésion à l’histoire racontée, soutient le rythme du récit et assure l’unité du film en solidarisant les plans et les séquences.

La musique de film possède certaines caractéristiques qui la distinguent des autres genres musicaux. L’une d’entre elles est le degré auquel s’y manifestent les influences, et la quantité de citations et d’emprunts qu’on y trouve. Les bandes originales s’alimentent en abondance d’autres musiques (y compris d’autres musiques de film), dont elles exploitent des thèmes, des mélodies, des idées, des sonorités, presque toujours de manière inventive et créative, sans qu’on puisse réduire ce phénomène à du simple plagiat.

Le premier réservoir dans lequel puisent les compositeurs est le répertoire classique, plus particulièrement la partie de celui-ci qui combine, à l’instar de l’essentiel de la musique occidentale, les principes d’une ligne mélodique claire et de l’organisation de l’harmonie autour des deux tonalités fondamentales, avec leurs connotations traditionnelles : la brillance, la joie et la force pour le mode majeur, la tristesse, l’inquiétude et le mystère pour le mode mineur. Il peut arriver qu’un compositeur prenne le contre-pied de cette convention, comme Ennio Morricone, qui utilise dans Le Bon, la Brute et le Truand des clés mineures pour les scènes d’action et des clés majeures pour les passages méditatifs, ainsi que le souligne la professeure de cinéma Kathryn Kalinak 1.

Des morceaux de musique classique sont souvent incorporés tels quels. Très fréquemment, ils ont été si largement popularisés par les films où ils figurent qu’ils en viennent à être principalement associés à ces derniers : c’est le cas du Concerto pour piano n° 21 de Mozart dans Elvira Madigan, de Bo Widerberg, de l’adagietto de la Symphonie n° 5 de Mahler dans Mort à Venise, de Luchino Visconti, ou de l’andante du Trio n° 2, opus 100 de Schubert dans Barry Lyndon, de Stanley Kubrick. Le plus souvent, ces morceaux font l’objet d’un traitement visant à les adapter aux besoins du scénario. Dans son drame historique Senso, par exemple, Visconti fait se succéder des moments de la Symphonie n° 7 de Bruckner très éloignés les uns des autres dans la partition originale.

Une des raisons expliquant la présence de morceaux classiques dans les bandes originales est le recours à la « musique temporaire » ou temp track, une série d’extraits que les réalisateurs ou les producteurs font fabriquer à l’intention des compositeurs pour leur donner une idée de ce qu’ils attendent d’eux. Il arrive que le réalisateur en retienne certains éléments. Le cas le plus célèbre est celui de 2001 : l’odyssée de l’espace. Considérant que rien de ce qu’Alex North avait produit n’était suffisamment semblable aux œuvres de György Ligeti, de Johann Strauss (la valse Le Beau Danube bleu) et de Richard Strauss (le poème symphonique Ainsi parlait Zarathoustra) qu’il lui avait proposées comme modèles, Stanley Kubrick, qui avait d’ailleurs dès le départ exprimé son intention de garder ces morceaux, décida de ne conserver que ceux-ci.

Les compositeurs, qui ont pour la plupart une formation classique, s’inspirent aussi parfois spontanément de morceaux qu’ils ont en mémoire. Pour Le Clan des Siciliens, Ennio Morricone a calqué le thème principal, un arpège descendant à la guitare avec accompagnement de cordes et de guimbarde, sur le début d’un prélude et fugue en la mineur pour orgue de Jean-Sébastien Bach. Un des trois grands thèmes de la musique mélancolique du Parrain, de Francis Ford Coppola, composée par Nino Rota, est basé sur un motif de La Force du destin, de Verdi. Dans le thème héroïque de la bande originale de Lawrence d’Arabie, composée par Maurice Jarre, résonnent quelques mesures du premier mouvement du Concerto pour piano d’Édouard Lalo. Tel qu’il est traité par Jarre, ce motif acquiert toutefois une puissance lyrique qu’il ne possédait pas dans la version originale, qui s’accorde bien avec le caractère épique du film de David Lean.

La présence du répertoire classique dans la musique de cinéma se manifeste aussi sous la forme d’influences. George Delerue est un compositeur éclectique qui s’est exprimé dans une grande variété de genres et de styles. Deux de ses meilleurs morceaux, le thème principal du Mépris, de Jean-Luc Godard, et le « Grand Choral » triomphant à l’allégresse contagieuse de La Nuit américaine, de François Truffaut, font un usage des cordes (et des cuivres dans le second cas) typique de la musique baroque, qui évoque irrésistiblement Bach et Vivaldi.

Le grand style symphonique qui caractérise l’âge d’or d’Hollywood a été inventé par trois hommes fortement marqués par la musique orchestrale romantique et postromantique européenne : Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold et Alfred Newman. Les deux premiers étaient des immigrés d’Europe centrale et orientale, comme d’ailleurs plusieurs des représentants de la génération suivante : Dimitri Tiomkin, Miklós Rózsa et Franz Waxman. S’ils ont puisé leur inspiration dans cette tradition, c’est notamment en raison de la parenté entre le cinéma et l’opéra. Le monteur musique Roy Prendergast le souligne dans Film Music. A Neglected Art : « Confrontés au type de problèmes de dramatisation que leur posaient les films, Steiner, Korngold et Newman se sont (consciemment ou pas) tournés vers les compositeurs qui avaient […] résolu des problèmes analogues dans leurs opéras [...] : Wagner, Puccini, Verdi, Strauss. »

Steiner a signé la partition de nombreux films renommés, outre Autant en emporte le vent. Dans Casablanca et La Prisonnière du désert, il démontre sa capacité à amalgamer harmonieusement des éléments d’origines diverses. Pour Le Mouchard, de John Ford, il recourt largement au procédé consistant à ponctuer par de la musique les actions montrées à l’écran et baptisé Mickey Mousing en raison de l’usage qui en est fait dans les dessins animés de Walt Disney. Une de ses partitions préférées, qu’il jugeait la plus moderne, est celle qu’il a écrite pour King Kong. Il n’hésite pas à y user de dissonances non résolues, « à l’imitation de Claude Debussy, chez qui les formes harmoniques défient souvent les règles traditionnelles de progression des accords », fait remarquer le pianiste et historien de la musique Laurence E. MacDonald 2.

Le plus brillant représentant du grand style hollywoodien est Erich Wolfgang Korngold, musicien extrêmement doué qui a été un enfant prodige. Son œuvre pour le cinéma est relativement restreinte, mais elle a fait date. Comme Steiner, il fait un usage généreux des leitmotivs. Ses partitions pour Les Aventures de Robin des Bois, L’Aigle des mers et Capitaine Blood, trois films d’aventures de Michael Curtiz avec Errol Flynn, sont des sommets du genre. Aussi prolifique que Steiner, Miklós Rózsa a contribué à définir ce qui allait devenir le style musical de deux genres cinématographiques. Le film noir, tout d’abord, à l’ambiance urbaine, claustrophobique et décadente, avec notamment ses compositions pour Assurance sur la mort, de Billy Wilder, et La Cité sans voiles, de Jules Dassin. Le péplum, ensuite, avec ses partitions pour Quo Vadis (Mervyn LeRoy), Ben-Hur (William Wyler) et Le Roi des rois (Nicholas Ray).

Après une légère éclipse, la tradition symphonique romantique a connu un second souffle à la fin du XXe siècle avec John Williams, James Horner, James Newton Howard et Howard Shore. C’est un lieu commun de relever l’inspiration wagnérienne de la bande originale de Shore pour Le Seigneur des anneaux, de Peter Jackson, ainsi que la prolifération des leitmotivs dans celle de John Williams pour la saga Star Wars, de George Lucas. À l’origine de ces derniers, on a identifié des thèmes issus d’une grande variété d’œuvres : deux musiques de film de Korngold, le mouvement « Mars » de la suite Les Planètes, de Gustav Holst, Le Sacre du printemps, de Stravinsky, la marche funèbre de Chopin, la Symphonie du Nouveau Monde, de Dvorak…

Un des compositeurs les plus influents de l’histoire de la musique de film, dont on peut dire qu’il a inventé le genre dans ce qu’il a de spécifique, est Bernard Herrmann. Auteur de la très riche partition de Citizen Kane, d’Orson Welles, il est surtout connu pour son travail avec Alfred Hitchcock. L’accord de septième majeure/mineure qu’il a souvent utilisé dans les films du maître du suspense est d’ailleurs appelé « accord d’Hitchcock ». Herrmann était par tempérament un innovateur et un homme qui avait un monde singulier à exprimer. Une des scènes les plus célèbres de Sueurs froides (Vertigo) est celle dans laquelle le personnage interprété par James Stewart, dans la lumière verdâtre d’une enseigne d’hôtel, voit surgir comme une apparition la femme qu’il poursuit, enfin conforme à l’image idéale de son fantasme. À l’appui des images, Herrmann utilise une mélodie inspirée du long crescendo de la mort d’Isolde dans Tristan et Isolde, de Wagner, dont il emploie le fameux « accord de Tristan » dans une autre scène. Son crescendo à lui est toutefois basé non sur l’accord de sixte de l’original, mais sur une quarte augmentée encore plus dissonante, associée chez Wagner à l’angoisse de Tristan. Ce faisant, remarque finement le producteur musical Andy Hill 3, il met en avant le point de vue masculin sur la scène, tout en construisant « un monument aux souffrances de l’amour impossible ». Hill attire aussi l’attention sur la musique très étrange de la scène dans la forêt de séquoias, dans laquelle « on peine à saisir ce qui se passe exactement en termes d’harmonie », et qui contribue à accentuer l’atmosphère d’inquiétant mystère. Une autre bande originale célèbre (et très étudiée) de Bernard Herrmann est celle qu’il a composée pour Psychose, jouée par un orchestre ne comprenant que des cordes. Dans la fameuse scène de la douche, qu’Hitchcock voulait initialement sans musique, il utilise les violons de manière inédite pour exprimer, non les élans de l’amour, mais les affres de la terreur. Ces stridences feront école. Avec cette scène et plusieurs autres, Herrmann a établi un standard durable pour les films de suspense et d’horreur. De la même façon, sa partition pour Le Jour où la Terre s’arrêta (l’histoire d’un débarquement pacifique de Martiens), qui fait appel à plusieurs orgues Hammond et deux thérémines, instruments électroniques actionnés sans contact, a servi durant plusieurs décennies de paradigme pour l’illustration sonore des films de science-fiction.

D’autres musiciens ont eu une influence importante sur le travail de leurs successeurs. Avec ses compositions pour les westerns de Sergio Leone (Et pour quelques dollars de plus, Il était une fois dans l’Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand), Ennio Morricone a introduit une série d’innovations telles que l’usage en solo d’instruments (guitare électrique, flûte, hautbois, harmonica) ou de la voix humaine sur fond de chœurs, et créé un style expressionniste dont on perçoit encore les traces aujourd’hui. Lui-même avait subi l’influence de son aîné Nino Rota, surtout connu pour la façon dont il a réussi à traduire en musique la vision poétique et tragi-comique de l’existence de Federico Fellini et son univers baroque. Ses compositions pour La Strada, La Dolce vita, Huit et demi et Amarcord sont entrées dans l’histoire. À la mort de Rota, les autres compositeurs avec lesquels travaillera Fellini reprendront certains éléments de son style. Moins imaginatif, mais remarquablement productif, Hans Zimmer imposa à la fin du XXe siècle un style fait de vastes nappes sonores, mêlant les apports d’un orchestre symphonique, d’instruments électroniques et de chœurs.

Les compositeurs contemporains ont tendance à exploiter des répertoires très divers. C’est notamment le cas des Asiatiques. Les musiques écrites pour les films d’Akira Kurosawa par Fumio Hayasaka, puis par son élève Masaru Satô, allient la tradition symphonique européenne et l’emploi d’instruments traditionnels japonais utilisés dans le théâtre nô, en accord, relève Mervyn Cooke, avec « ce mélange d’éléments occidentaux et orientaux qui caractérise le style dramatique et visuel [du cinéaste] ». Dans la bande originale d’In the Mood for Love, de Wong Kar-wai, Shigeru Umebayashi reprend le thème poignant qu’il avait écrit pour un film japonais de 1991, un enregistrement d’époque d’une chanteuse chinoise des années 1930, un morceau d’un disciple de John Cage et des chansons sud-américaines interprétées par Nat King Cole. Le même éclectisme caractérise le travail d’Alberto Iglesias pour Pedro Almodóvar.

Une des caractéristiques de la musique de film française, à côté du recours à des orchestres souvent plus modestes, de l’usage d’instruments tels que l’accordéon ou le saxophone et de la contribution que lui ont apportée des membres du groupe des Six (Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre), est la place qu’y occupent les chansons. Le plus souvent, elles sont originales, comme celles de Joseph Kosma, de Georges van Parys et de Paul Misraki pour les films de Jean Renoir, René Clair, Julien Duvivier et Marcel Carné. Le cinéma américain a, lui, abondamment puisé dans le répertoire existant : les airs populaires traditionnels, les ballades irlandaises et les hymnes religieux. John Ford aimait tellement l’un des plus célèbres, Shall We Gather at the River?, qu’il l’a placé en son diégétique (le son que peuvent entendre les personnages) dans sept de ses films.

Le jeu des influences et des emprunts n’est pas moins visible dans le cas des musiques de jazz. Pour Coup de torchon, Bertrand Tavernier a demandé à Philippe Sarde de reproduire le son et l’orchestration d’un morceau de Duke Ellington de style jungle. À l’opposé, pour la musique de Chinatown, Jerry Goldsmith, contre la volonté initiale de Roman Polanski, a imaginé des airs qui auraient pu être écrits dans les années 1930, mais orchestrés autrement qu’ils l’auraient été à l’époque. La même remarque s’applique à de nombreuses compositions de musique minimaliste. Celles de Michael Nyman pour les films de Peter Greenaway portent l’empreinte ostensible de Purcell, et celles de Philip Glass la marque de Bach. En retour, on entend dans les thèmes à l’orgue d’Interstellar, de Christopher Nolan, des échos très reconnaissables de la musique répétitive de Philip Glass, plus précisément celle, hypnotique, qu’il a écrite pour le documentaire expérimental Koyaanisqatsi.

« Les bons compositeurs n’imitent pas, ils volent », aurait dit Igor Stravinsky selon le critique musical Peter Yates. (Une formule comparable au sujet des artistes en général est attribuée à Pablo Picasso.) Il y a beaucoup de vrai dans cette affirmation : même chez les créateurs les plus inventifs, l’inspiration ne tombe jamais du ciel, elle se nourrit toujours largement des œuvres de prédécesseurs. C’est particulièrement le cas pour les compositeurs de musique de film. Parce qu’ils travaillent au service d’un art, le cinéma, qui est aussi et avant tout une industrie où les considérations commerciales incitent à éviter l’excès de risque en misant sur ce qui s’est avéré plaire au public par le passé ; et parce qu’ils sont tenus de produire très rapidement, le plus souvent en quelques semaines, et fréquemment à la chaîne, des partitions pour des films des genres les plus variés. Ce qui ne les empêche nullement d’être souvent d’excellents musiciens, et beaucoup de bandes originales sont de remarquables réussites. Lorsqu’elles le sont, ce n’est toutefois pas exclusivement du fait de la qualité musicale intrinsèque des morceaux, ou même de leur originalité. C’est en raison de la manière dont ceux qui les ont conçues sont parvenus à saisir l’idée, l’intention, l’émotion ou l’ambiance qui caractérise le film ou les scènes qu’on leur a demandé d’illustrer et à les traduire musicalement. Cela demande un talent considérable et très particulier.

— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008).

— Cet article a été écrit pour Books.

Notes

1. Film Music: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2010)

2. The Invisible Art of Film Music (The Scarecrow Press, 2013).

3. Scoring the Screen (Rowman & Littlefield, 2017).