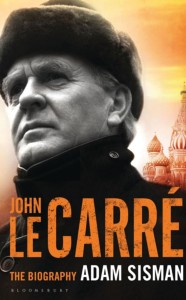

«Il n’est vraiment pas original de dire que John le Carré, de son vrai nom David Cornwell, aurait pu être un personnage de ses romans, mais on sait peut-être moins à quel point sa vie et sa personne sont présents dans son œuvre. » On ne peut que souscrire à cette affirmation du romancier John Banville dans

The Guardian à propos de la biographie signée par Adam Sisman. John le Carré est l’auteur de romans d’espionnage le plus célèbre du monde ; ses livres, traduits dans une trentaine de langues, se sont vendus à des millions d’exemplaires. Grâce au long cortège d’entretiens, d’articles, de portraits et de préfaces qui n’a jamais cessé d’accompagner leur parution, on avait compris que dans cette œuvre s’exprimait une très forte personnalité (1). La riche biographie de Sisman le confirme, tout en invitant à prendre avec précaution tout ce que l’intéressé a pu raconter à propos de sa vie.

Après trois tentatives avortées avec d’autres biographes, David Cornwell a ouvert ses archives et sa correspondance à Sisman et lui a accordé cinquante heures d’entretiens. « Posez toutes les questions que vous voulez, lui a-t-il dit malicieusement, mais ne croyez pas un mot de ce que je vous répondrai. » Une remarque qui n’étonne pas dans la bouche d’un homme avouant sans ambages : « Je suis un menteur. Né dans le mensonge, éduqué au mensonge, formé au mensonge par un service dont c’est la raison d’être [le service secret], rompu au mensonge par mon métier d’écrivain. »

Peu après la parution de l’ouvrage de Sisman, dans l’objectif affiché de se « réapproprier » son histoire et de raconter sa vie « avec [sa] propre voix », John le Carré a publié une collection de souvenirs sous le titre

Le Tunnel aux pigeons (2). À côté de pages de réflexion sur son histoire, on y trouve des portraits de personnes qu’il a rencontrées : les acteurs Richard Burton et Alec Guinness, qui ont joué dans deux des adaptations à l’écran de ses romans qu’il trouve les plus réussies (3), des célébrités politiques comme Yasser Arafat et Margaret Thatcher, Bernard Pivot, qui l’a accueilli sur le plateau d’« Apostrophes » – à l’en croire, un de ses meilleurs souvenirs d’interview –, un chef de la mafia russe, sosie de l’acteur Telly Savalas, dont il a utilisé le nom et l’apparence pour son personnage de Dima dans

Un traître à notre goût ou la militante des causes humanitaires Yvette Pierpaoli, dont on retrouve des traits chez l’activiste Tessa de

La Constance du jardinier, en lutte contre les pratiques des sociétés pharmaceutiques en Afrique.

Dans l’introduction, John le Carré met un point d’honneur à préciser : « Je n’ai nulle part sciemment falsifié un fait ou une anecdote. Retouché si nécessaire, oui ; falsifié, jamais. » La comparaison entre son livre et celui de Sisman fait apparaître des nuances parfois significatives entre les versions qu’ils donnent de certains événements. Elle met aussi en lumière le caractère très sélectif du florilège de souvenirs de l’écrivain, qui passe complètement sous silence certains événements mentionnés par Sisman, notamment ce qui touche à sa vie sentimentale (4).

Comme Somerset Maugham et Graham Greene, John le Carré a été espion. Un fait qu’il ne s’est résolu à avouer qu’à partir du moment où il lui est devenu impossible de le nier. Aujourd’hui encore, il se montre extrêmement discret sur la nature de ses activités pour, successivement, le MI5 (service de contre-espionnage intérieur britannique) et le MI6 (service de renseignement extérieur). Il semble qu’elles n’aient jamais impliqué de missions dangereuses et consistaient essentiellement en opérations de surveillance et d’infiltration. Il ne s’y est de surcroît livré que durant quelques années. « Je ne suis pas un espion qui est devenu écrivain, souligne-t-il souvent, je suis un écrivain qui fut, brièvement, espion. » De fait, la durée cumulée de ses années de service au MI5 puis au MI6 (qui l’a envoyé sous couverture diplomatique à Bonn et à Hambourg) n’est que de cinq ans. Avant d’entamer sa carrière dans le renseignement, à l’époque où il étudiait à Berne puis à Oxford, il avait toutefois servi d’informateur au MI5, avec pour mission de renseigner les autorités sur les agissements des étudiants communistes.

Courte, cette expérience de l’espionnage a cependant été déterminante dans l’élaboration de sa vision du monde. En rejoignant les services de renseignement, il avait le sentiment de réaliser sa vocation profonde : « Ce n’est pas l’espionnage qui m’a initié au secret. La tromperie et l’esquive avaient été les armes indispensables de mon enfance. À l’adolescence, nous sommes tous plus ou moins des espions, mais moi j’étais surentraîné. Quand le monde du secret est venu me chercher, j’ai eu l’impression de revenir chez moi. » Bien des aspects de son enfance et de sa jeunesse l’avaient de fait préparé à une vie placée sous le signe de la dissimulation.

Issu d’un milieu modeste, son père, Ronnie Cornwell, en proie à des rêves de grandeur pour lui-même et ses enfants, était un aventurier et un escroc, cordial et chaleureux, mais irresponsable et sans scrupules. Follement généreux avec l’argent qu’il ne possédait pas, fréquentant les palaces sans régler la facture, un jour au champ de courses parmi la compagnie la plus huppée, le lendemain en prison pour avoir émis des chèques sans provision, il obligeait ses enfants à mener une vie chaotique, imprévisible, marquée par l’insécurité : « Quand on ne l’espionnait pas lui, on espionnait pour lui. »

Les années passées par le jeune David Cornwell à la très rude

boarding school (pension) de Sherborne, puis, une fois diplômé d’Oxford, comme professeur au prestigieux collège d’Eton, renforcèrent son sentiment que le secret était appelé à commander son existence, en le mettant en contact avec des représentants d’une classe à laquelle il n’appartenait pas, dans des établissements qu’il décrit comme des incubateurs du préjugé social et des écoles d’hypocrisie : « Rétrospectivement, constate Sisman, il éprouvera l’impression d’avoir été éduqué pour devenir un espion, apprenant le langage de l’ennemi, habillé comme lui, singeant ses opinions et prétendant partager ses préjugés. »

Les années d’espionnage de John le Carré lui ont aussi offert l’occasion d’observer de très près une institution qu’il considérera toujours et s’emploiera à présenter comme un miroir fidèle de la société anglaise, notamment dans ce qui la définit le mieux, son caractère très stratifié : au sein des services secrets britanniques, les agents du MI5, technocrates issus des classes moyennes inférieures, considéraient avec envie et animosité les agents du MI6, brillants amateurs provenant souvent des classes moyennes supérieures ou de l’aristocratie, qui les regardaient en retour avec condescendance.

Plusieurs thèmes récurrents de ses livres plongent dans sa vie émotionnelle. Longtemps, David Cornwell s’est débattu dans l’ombre de l’homme fantasque, flamboyant et pitoyable qu’était son père, qui ne cessa jamais de le placer dans des situations atrocement embarrassantes, envoyant à ses connaissances des exemplaires de ses livres signés « de la part du père de l’auteur » ou l’attaquant en justice pour diffamation parce qu’il estimait que, dans un documentaire télévisé, il avait omis de préciser qu’il lui devait tout. Il n’exorcisera cette présence encombrante qu’en rédigeant

Un pur espion, son roman le plus autobiographique, qui met en scène les rapports difficiles d’un espion et de son père, dépeint d’une manière qui fait irrésistiblement penser à Ronnie Cornwell.

Les relations fils-père continueront cependant à constituer un motif fréquent de ses histoires, tout comme celui de l’abandon : lorsque David Cornwell avait 5 ans, sa mère, excédée par le comportement de son mari, quitta le foyer du jour au lendemain. Il ne la revit qu’à l’âge de 23 ans. Combinée avec son éducation dans un environnement rigoureusement masculin, l’enfance sans mère de John le Carré semble l’avoir empêché de bien comprendre le monde des femmes. Ses personnages féminins, on l’a souvent relevé, sont moins nombreux et moins fouillés que leurs équivalents masculins. Au moment où son premier mariage commençait à se fissurer, il s’est engagé dans un bizarre ménage à trois avec son ami le romancier James Kennaway et la femme de celui-ci, Susan, dont il devint l’amant. Le thème du triangle amoureux est présent dans plusieurs de ses livres, sous une forme ou une autre.

Sa vie lui a fourni des matériaux pour créer beaucoup de ses personnages, notamment les agents de cette organisation fictive baptisée « le Cirque », d’après l’emplacement supposé de son siège à l’endroit de Londres nommé Cambridge Circus. On s’est souvent interrogé sur l’origine de sa plus puissante et inoubliable création, le maître-espion George Smiley, infatigable analyste, extrêmement perspicace, malheureux dans sa vie conjugale (sa femme le trompe avec zèle) et d’apparence médiocre, décrit comme « petit, bedonnant, et à tout le mieux entre deux âges […], en apparence un de ces humbles à Londres à qui le royaume des cieux n’appartient pas ». Contrairement à ce qu’il a souvent été affirmé, Maurice Oldfield, directeur du Secret Intelligence Service (SIS) britannique durant les années 1970, n’est pas le modèle de ce personnage, élaboré en réalité à partir de trois sources : Vivian Green, professeur particulier de John le Carré à Oxford, avec lequel il entretiendra toute sa vie une correspondance soutenue, John Bingham, un de ses anciens collègues du MI5, auteur de policiers et de romans d’espionnage, à qui Smiley empruntera son habitude de nettoyer ses lunettes à l’aide de l’extrémité de sa cravate, et John le Carré lui-même, qui a prêté à son héros certains traits de sa propre personnalité, dont son amour pour la poésie allemande.

La taupe (Bill Haydon), agent de l’ennemi infiltré au Cirque, est également une figure composite. Dans une large mesure, le personnage a été inspiré à John le Carré par le fameux espion Kim Philby, agent britannique qui travaillait pour l’Union soviétique. Un homme qui, de son propre aveu, l’obnubilait, dont il pense qu’il a trahi moins par conviction idéologique que par une foncière tendance à la duplicité. Son aversion envers Philby, à qui il ne pardonnait pas d’avoir envoyé de nombreuses personnes à la mort, entraînera l’écrivain dans une âpre polémique publique avec Graham Greene et l’historien Hugh Trevor-Roper, tous deux amis de l’espion et très indulgents à son égard. Certains traits de Haydon font cependant penser à d’autres membres du fameux groupe des Cinq de Cambridge, Anthony Blunt (ses connaissances et ses intérêts en matière artistique), Guy Burgess (sa sexualité aventureuse) et Donald Maclean.

L’œuvre de John le Carré refète également ses idées politiques. L’auteur de

L’Espion qui venait du froid et de la « trilogie de Karla » – surnom du mystérieux et insaisissable chef de l’espionnage soviétique que traque Smiley et qu’il finira par piéger –, ainsi que, de manière générale, tous les récits qui se situent pendant la Guerre froide, était un romantique désabusé : un idéaliste convaincu de la nécessité de lutter contre le communisme, mais terriblement conscient des faiblesses humaines de ceux qui, dans le monde secret, défendaient le « monde libre », conscient des dilemmes moraux auxquels ils étaient confrontés et des ambiguïtés d’une situation dans laquelle pouvaient s’opposer, pour reprendre la jolie expression de Timothy Garton Ash, « des méchants au service d’une bonne cause et des gentils au service d’une mauvaise ».

Avec la chute du mur de Berlin et la fin de la Guerre froide, l’univers des histoires de John le Carré a changé. Il s’est peuplé de trafiquants de drogue, de marchands d’armes, de terroristes, de rebelles nationalistes et de mercenaires au service des militaires ou d’intérêts financiers. Limité auparavant à la Grande-Bretagne et à l’Allemagne, il s’est étendu à d’autres régions du monde : la Russie, le Proche-Orient, l’Asie du Sud-Est, les Caraïbes, l’Amérique du Sud. À côté d’espions professionnels mâles et européens d’âge moyen, on a vu apparaître de plus en plus de gens ordinaires impliqués malgré eux dans des activités secrètes, des jeunes, des femmes, des citoyens de la Terre entière.

Parallèlement, les vues politiques de John le Carré se sont radicalisées dans le sens d’une sensibilité de plus en plus forte aux injustices et d’une hostilité de plus en plus ouverte à l’égard de la politique étrangère des États-Unis, en laquelle il tend à voir l’héritière de cet impérialisme britannique qui l’a toujours mis profondément mal à l’aise. Le Carré s’est de fait violemment opposé à l’intervention militaire américaine en Irak et, plus encore, à la participation britannique à cette opération, à l’initiative d’un homme, Tony Blair, en qui il avait au début mis beaucoup d’espoirs, mais dont la politique l’a rapidement déçu : « S’il l’avait pu, dira-t-il de lui, il aurait privatisé l’air. »

Plusieurs de ses livres récents, en premier lieu

Une amitié absolue, portent ainsi la trace de ce qui a pu être qualifié d’antiaméricanisme excessif. Dans l’ensemble, on a souvent reproché aux romans de la seconde partie de sa carrière une certaine propension à tomber dans le prêche et ce manichéisme dont ses histoires de la Guerre froide étaient exemptes. Ce n’est pas le seul trait qui les distingue. Fondés non plus sur son expérience personnelle mais sur un (remarquable) travail de recherche et de documentation, mettant en scène des personnages d’un type qu’il connaît moins intimement, les derniers romans de John le Carré sont, comme les précédents, de brillants thrillers faisant appel à l’intelligence des lecteurs, racontant – sous la forme d’une savante marqueterie de récits – des intrigues complexes construites avec une extraordinaire habileté. Mais on n’y retrouve qu’à de rares moments l’atmosphère très prenante qui rendait les premiers si saisissants.

Certains talents dont fait preuve David Cornwell dans la vie se manifestent clairement dans son activité littéraire. Excellent imitateur, il est remarquablement doué pour capter et reproduire les tics verbaux et les mille nuances d’accents anglais selon l’origine sociale ou ethnique, et caractériser par ce moyen ses personnages. Sa grande faculté d’observation de l’apparence physique l’aide à capturer en quelques mots l’aspect d’un individu et son état d’esprit. Contraint par Smiley de passer à l’Ouest, Karla s’avance sur le pont séparant les deux parties de Berlin : « Et tout d’un coup, il apparut, comme un homme qui se glisse dans un hall encombré sans qu’on l’ait remarqué. Sa petite main droite pendait plate et nue le long de son corps, sa gauche tenait d’un geste timide la cigarette sur sa poitrine. Un petit homme sans chapeau, avec une sacoche […]. Il portait une chemise douteuse et une cravate noire : on aurait dit un pauvre allant à l’enterrement d’un ami. »

L’aptitude de John le Carré à mémoriser les détails de l’ameublement, d’un décor et des paysages lui permet de faire sentir en quelques phrases, à la manière de Simenon, l’atmosphère d’un lieu comme celle, désolée, d’un petit port abandonné près de Hambourg : « Il passa devant une ferme et pénétra dans la pénombre protectrice des arbres, puis déboucha dans un cadre nu et étincelant de blancheur dont une jetée délabrée et quelques roseaux olivâtres constituaient le premier plan, et un ciel énorme le reste. Les bateaux étaient à sa droite, au fond d’une crique. Des caravanes en triste état étaient garées le long du chemin qui y conduisait, du linge douteux séchant sur les antennes de télévision. »

Depuis plusieurs dizaines d’années, John le Carré, âgé aujourd’hui de 85 ans, vit la plupart du temps dans une maison juchée au bord d’une falaise de la côte des Cornouailles, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Il y mène une vie très régulière et ordonnée, assez recluse, résolument organisée autour de son travail (il écrit à la main et jette beaucoup), loin des honneurs (il a toujours refusé d’être anobli), essentiellement agrémentée de promenades. Les ventes phénoménales de ses livres et leurs multiples traductions et adaptations ont fait de lui un homme très riche. C’est un auteur qui prend son métier très au sérieux, exigeant avec ses agents et ses éditeurs, dont il a régulièrement changé. Mais ce qui l’anime reste la passion de l’écriture : « Quand j’écris bien, je me moque de l’argent, et, quand je peine à le faire, l’argent n’est pas une consolation. » Son rythme de production s’est à peine ralenti. Un nouveau roman paraîtra au mois de septembre sous le titre

A Legacy of Spies. Dans un récit à cheval entre le présent et le passé, il y fera revenir pour la première fois depuis vingt-cinq ans son héros George Smiley et ses collègues du Cirque, pour ce qui s’annonce comme une réflexion rétrospective sur la Guerre froide à la lumière de l’actualité.

Au fil de ses romans, plus particulièrement ceux de la première partie de sa carrière, John le Carré a bâti un monde singulier. Pour le faire vivre, il a forgé un langage original. « Taupe » et « légende », au sens de biographie factice, étaient des expressions employées par le KGB qu’il a contribué à populariser. D’autres termes comme « lampistes » (coursiers), « baby-sitters » (gardes du corps), « chasseurs de scalps » (exécuteurs des basses œuvres) ou « piège à miel » (

honey trap : utilisation de la séduction sexuelle pour obtenir des informations) sont de son invention. À son grand amusement et sa grande fierté, ils sont aujourd’hui parfois utilisés par les agents des services secrets. Ses livres contiennent de fréquentes références à la littérature allemande, qu’il a étudiée et dont il dira plus tard : « Elle a nourri mon incurable romantisme et mon amour du lyrisme, elle a instillé en moi la conviction que le parcours d’un homme du berceau à la tombe est un apprentissage permanent. » Beaucoup de ses histoires baignent dans l’atmosphère typique des romans de Joseph Conrad, l’un de ses auteurs favoris avec Balzac, dont il héritera l’idée de personnages récurrents et le projet de mettre au jour la nature de toute une société en explorant ses couches les plus secrètes.

Son œuvre relève-t-elle de la littérature « de genre » ou de la littérature tout court ? La question, souvent posée, n’a pas beaucoup de sens. Ses romans ont été salués par de nombreux écrivains (Philip Roth, Al Alvarez, Ian McEwan…) et les critiques les plus prestigieux. S’appuyant sur une tradition de littérature d’espionnage raffinée inaugurée par certains livres de Joseph Conrad, Somerset Maugham et Graham Greene ou ceux d’Eric Ambler, il a – à l’instar de Raymond Chandler et Georges Simenon pour le roman policier ou de Philip K. Dick pour la science-fiction – enrichi et renouvelé les conventions d’un type particulier de fiction pour les mettre au service d’une ambition authentiquement littéraire. Le genre qu’il a choisi s’y prêtait particulièrement bien. Comme le fait remarquer William Boyd à son propos, « les grands thèmes de l’espionnage – la duplicité, la trahison, la dissimulation, la clandestinité, le secret, le bluff, le double bluff […] – ne sont rien de plus que des éléments de la vie. […] Nous mentons tous, nous jouons tous la comédie, nous trahissons tous. » Une vérité dont John le Carré était parfaitement conscient : « Ce qui donne à mes œuvres une sorte d’universalité est qu’elles usent du monde secret […] pour décrire les réalités du monde visible. »

Le caractère très personnel de ses romans invite à se demander ce qui a pu le conduire à dépenser tant de temps et d’énergie pour les écrire. « Peut-être, suggère Sisman, ses livres sont-ils pour lui une manière de mettre de l’ordre dans une vie intérieurement désordonnée. » À lire ce que sa biographie nous révèle de l’existence de David Cornwell, il est difficile de ne pas le suivre sur ce point. Et on ne peut s’empêcher de penser à Harry Pendel, le héros du

Tailleur de Panama, comédie noire présentée par son auteur comme un hommage à

Notre agent à La Havane, de Graham Greene, qui, avec plus de dextérité encore qu’il façonnait des costumes, inventait des histoires à l’intention des services secrets britanniques parce qu’il en avait pris le goût et l’habitude, mais aussi, plus profondément, pour « fabriquer de l’ordre à partir du chaos ».

— Cet article a été écrit pour Books par Michel André. Né et vivant en Belgique, ce philosophe de formation a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Il a publié en 2008

Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan).

Notes

1. Une trentaine d’entretiens ont été réunis dans Conversations with John le Carré (2003).

2. Seuil, 2016.

3. L’Espion qui venait du froid, de Martin Ritt, et les deux mini-séries télévisées tirées de La Taupe et des Gens de Smiley, dans lesquelles Alec Guinness interprétait avec brio le rôle de George Smiley.

4. Marié deux fois, John le Carré a eu un certain nombre d’aventures et de liaisons extraconjugales, évoquées succinctement – à une exception près –, dans un souci de discrétion, par Sisman, qui ne dit par ailleurs pas un mot des relations de l’écrivain avec sa deuxième femme et ses quatre fils, tous les cinq en vie.

Pour aller plus loin

Livres

- Understanding John le Carré, de John L. Cobbs (University of South Carolina Press, 1998). Une biographie critique doublée d’une analyse littéraire de son œuvre.

Télévision

- John le Carré, interviews. Deux entretiens avec Charlie Rose, journaliste de la chaîne publique américaine PBS (1993 et 1996).

- The Night Manager, mini-série en six épisodes de Susanne Bier diffusée sur la chaîne BBC One en 2016.

Cinéma

Onze romans de John le Carré ont été portés à l’écran. Parmi ces adaptations :

- L’Espion qui venait du froid, de Martin Ritt (1965).

- Le Tailleur de Panama, de John Boorman (2001).

- La Taupe, de Tomas Alfredson (2011).

- Un homme très recherché, d’Anton Corbijn (2013).