Les parcs d’attraction de la mémoire

Publié le 8 janvier 2016. Par La rédaction de Books.

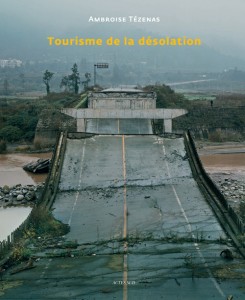

Voyage à Tchernobyl. «Nous allons faire le tour de la centrale et faire un arrêt à proximité des portes du 4ème réacteur avec la vue sur le sarcophage.» ©Ambroise Tézenas

D’ici quelques années, verra-t-on des bus décharger leur horde de touristes, appareils photo autour du cou, devant le Bataclan ou les anciens locaux de Charlie Hebdo ? Au Rwanda, à Dallas, à Tchernobyl, et bien sûr à Auschwitz, c’est déjà le cas. Ce tourisme ni vraiment mémoriel, ni totalement macabre est admirablement décrit dans ce reportage de Philippe Pujol publié par le site suisse d’information et longs formats Sept.info en septembre 2015.

Quoi de plus attirant qu’un désastre? Surtout quand ce désastre est déjà du passé, qu’il est devenu un souvenir. Il y a cela de pittoresque dans un drame révolu, juste ce qu’il faut de frisson pour attirer vers l’abîme comme un vertige inoffensif.

Et c’est justement ce pittoresque que recherche tout guide touristique; ne se visite que ce qui sort de l’ordinaire, les vieilles pierres, les traditions ancestrales, les modes de vie différents… Le touriste veut l’assurance d’être surpris.

C’est cela que photographie Ambroise Tézenas, dans son travail sur le Dark Tourism, le tourisme macabre, qui fait l’objet du livre I was here aux éditions Dewi Lewis Publishing (traduit par Actes Sud sous le titre Tourisme de la désolation).

La tragédie, la violence, la souffrance, la mort, personne n’y résiste vraiment. Le spectacle des gladiateurs qui animait déjà la Rome antique attire désormais les foules dans l’attraction touristique de la capitale italienne, le Colisée.

Déjà au XVIIe siècle, les exécutions publiques connaissaient un morbide succès sur les grandes places de Londres.

En Chine, les paysages dévastés en 2008 par le tremblement de terre du Wenchuan, dans la province du Sichuan, apparaissent en arrière-plan des selfies de touristes venus du monde entier.

Le désastre donne donc au paysage cette originalité, ce piquant.

Un pont effondré, une bâtisse de lourdes pierres vaincue par la nature qui a écrasé ici tant de vies et les touristes tout fiers d’en être un petit peu.

Le désastre donne donc au paysage cette originalité, ce piquant. Il est le spectacle promu par l’industrie du voyage, avec cet étrange mélange de morale et d’oracle, l’idée du cataclysme et sa conjuration.

Ainsi, le tourisme mémoriel, par une exploitation poussée des événements tragiques, peut se dégrader en tourisme macabre. La recherche du frisson y remplace celle de la compréhension.

La frontière est fragile. Une stylisation de l’horreur amalgame pédagogie et émotion, insolubles l’une dans l’autre. Chaque visiteur y puise la portion qui remplit sa demande.

Avec plus d’un million de touristes en 2012 pour 282 millions de dollars de recettes, le Rwanda met en lumière sa reconstruction, sa renaissance. (Il y avait 27 000 touristes en 2004 pour 15 millions de dollars de recettes).

En 1994, ce petit pays d’Afrique centrale connaissait cent jours d’une guerre civile effroyable: 800 000 morts, un massacre de Tutsis et de Hutus modérés, un génocide.

Désormais, les stigmates en sont exposés et intégrés dans les circuits touristiques. Au programme: on commence avec les collines embrumées qui abritent les gorilles dans les forêts profondes près des lacs et des volcans des montagnes Virunga proches du parc national d’Akagera et on finit le tour par le jardin de Gisozi à Kigali, dans le mémorial du génocide.

Un audioguide sur les oreilles pour parcourir un lieu fleuri où ont été inhumées 250 000 victimes de 1994. «L’histoire du Rwanda va parler», commente un tour-opérateur.

Arrive alors la difficulté de montrer l’irréel, le génocide.

On vient ici pour essayer de comprendre ce qu’il s’est passé, pour voir comment, ensuite, on peut vivre avec… Arrive alors la difficulté de montrer l’irréel, le génocide, avec comme illustration de l’horreur les concentrations obsessionnelles.

Des amoncellements de vêtements ensanglantés laissés sur les lieux mêmes des tueries, l’empilement d’os humains, des salles entières faites de restes des victimes. Les crânes se posent en témoins incorruptibles des massacres. L’entassement comme preuve.

Auschwitz déjà, expose des montagnes de chaussures, des conteneurs entiers de lunettes, œilletons sur l’autre monde, l’inconcevable, celui de l’homicide industrialisé, l’holocauste.

Le spectacle sans fin des atrocités humaines, la Pologne, la Bosnie, le Rwanda, comme une répétition de l’histoire et de ses charniers.

La scénographie d’Auschwitz lie subtilement le camp de concentration visité aujourd’hui à son sordide passé. Une résurrection de l’histoire qui permet d’entrevoir l’autre monde, celui de l’horreur indicible.

Le touriste s’achète un bout d’histoire sans en subir le malaise.

Car, sans explications, le site peut vite n’être plus que matière à record historique. Clic-clac, une photo du passé qui va jaunir dans un placard ou s’exposer dans un cadre. Le touriste s’achète un bout d’histoire sans en subir le malaise.

Un bout de cervelle du 35e président des Etats-Unis d’Amérique, pour quelques dizaines d’euros, en gros plan et en couleur.

Sur la Dealey Plaza, l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy est devenu un juteux business. Comme si ce 22 novembre 1963, 12 h 30, était resté à jamais figé à Dallas, où 350 000 touristes du monde entier viennent en pèlerinage chaque année.

Dallas, désormais quatrième agglomération des USA, ville de congrès, engrange grâce à ce seul événement 15 millions de dollars par an.

Les 26 secondes et 6 dixièmes du célèbre film d’Abraham Zapruder, vendu à l’époque 150 000 dollars au magasine Life et d’où sont tirés les agrandissements sordides vendus sur Dealey Plaza, passent désormais partout, tout le temps.

A chaque nouveau touriste, John Fitzgerald Kennedy reprend une nouvelle balle dans la tête; Jackie se jette encore et encore à l’arrière de la Lincoln décapotable pour récupérer dans un réflexe un bout de cervelle de son mari.

Au sol, une banale croix blanche marque l’endroit exact où la troisième balle lui a traversé la tête. Des bus parcourent la même route que le cortège présidentiel, diffusent des enregistrements d’époque, mixant liesse, tirs et cris en une reconstitution sonore minutée.

Ils iront ensuite voir l’aéroport de Lovefield.

C’est qu’il n’y a pas grand-chose à voir ici; pas de paysages dévastés, d’amoncellements d’aucune sorte.

La façade du cinéma où a été interpellé le tireur, Lee Harvey Oswald, est d’époque. L’endroit où il a tué un policier de trois balles en tentant de s’évader n’est qu’une rue comme une autre photographiée ici par des grappes de touristes.

Ils iront ensuite voir l’aéroport de Lovefield où avait atterri le président, puis l’hôpital Parkland où on l’a déclaré mort.

Les plus intéressés vont jusqu’à Oak Cliff, dans la banlieue, où vivait Oswald, et au commissariat où un voyou local l’a assassiné, puis ils s’offrent une visite dans l’établissement privé Sixth Floor Museum, installé à l’endroit précis d’où Oswald a tiré.

Cet ancien dépôt de livres scolaires où il s’était fait embaucher un mois avant le meurtre est devenu le deuxième lieu touristique du Texas après Fort Alamo.

Les conspirationnistes viennent se placer sur Grassy Knoll.

On y présente le quatrième meurtre d’un président des Etats-Unis comme «le premier de l’âge nucléaire» et la boutique de souvenirs propose des répliques des bijoux de Jackie et les fac-similés des journaux du lendemain du drame.

Les conspirationnistes viennent se placer sur Grassy Knoll, cette petite colline d’où ils pensent qu’était positionné un second tireur.

Le film d’Abraham Zapruder dure 26 secondes et 6 dixièmes, et cela fait 52 ans que cela dure. Autant document historique qu’alibi pour un spectacle, il donne aux spectateurs le douteux privilège de se sentir témoins. Tout au plus pourtant sont-ils des observateurs inconfortables.

«On va chez les dingues».

L’inexactitude historique se cache derrière cette multitude de faits aussi précis que finalement futiles. Pas un mot sur le contexte de l’époque, cette droite extrême du Texas qui reprochait à JFK une trop grande compromission avec les communistes, cette ambiance tendue qui poussait le président américain à prévenir Jackie, sa femme, en partant vers Dallas: «on va chez les dingues».

A Tchernobyl, l’inexactitude historique est couverte par les crépitements incessants des compteurs Geiger. Chaque touriste en est muni, pour des raisons de sécurité, pour enregistrer des records et pour corrompre ses craintes.

Depuis le 1er janvier 2011, la zone irradiée de Tchernobyl a été ouverte au tourisme par les autorités ukrainiennes, dont une agence d’Etat tient le monopole. La ChernobylInterinform s’occupe de tout. Pour un peu plus de 110 euros la journée, le visiteur va s’acheter une terreur voluptueuse.

Seules exigences: avoir plus de 18 ans, s’être enregistré depuis longtemps auprès de l’une des agences de voyages qui travaillent pour la ChernobylInterinform et signer une décharge quelques minutes avant la visite, un long document en anglais présenté succinctement par un fonctionnaire ukrainien.

On y apprend qu’il ne faut toucher à rien, ne rien manger sur le site, que les vêtements doivent être longs et les chaussures fermées.

Si les consignes sont respectées, il n’y a aucun risque, mais on décline toute responsabilité quant à la santé future du touriste.

Assis dans un bus, on plonge dans un monde irradié. On se prend en photo devant le trèfle rouge d’alerte à la radioactivité. Dès que le barrage de la ceinture des 30 kilomètres, tenu par des militaires, est franchi, les radiations sont quinze fois supérieures à la normale.

Arrive Tchernobyl City, à 18 kilomètres du réacteur nucléaire. 3 000 personnes y vivent, ingénieurs et employés qui travaillent à la construction du nouveau sarcophage.

Le bus file, sans un mot d’explication. Rien sur les 200 tonnes d’uranium radioactif qui chauffent encore dans les réacteurs, rien sur le nombre de victimes directes de l’événement. La sculpture d’une vierge sur le bas-côté rend hommage aux 29 pompiers morts lors de l’intervention.

Les guides connaissent les endroits où les dosimètres saturent.

Les guides connaissent les endroits où les dosimètres saturent, comme on connaît les coins à champignons. Des guides qui ne réfléchissent pas plus loin que les bons salaires qu’ils raflent ici.

Viennent la forêt rousse, les villages enterrés, les ravages visibles de cette nuit du 26 avril 1986, jusqu’au réacteur autour duquel la radioactivité est cent fois supérieure aux normes européennes.

On n’y reste pas longtemps, juste le temps de prendre quelques photos, comme autant d’attestations de passage.

Pas d’explications ici non plus, ni avant, ni après. Les 600 pilotes d’hélicoptères que les Soviétiques ont sacrifié pour larguer 2 400 tonnes de plomb dans le réacteur béant? Les 2 500 mineurs envoyés à la mort pour creuser un tunnel en trois semaines et refroidir l’uranium en fusion par en dessous?

Les centaines d’hommes qui sortaient quelques secondes sur le toit de la centrale pour en éliminer les décombres radioactifs et sont morts dans les mois suivants?

Ceux qui ont construit dans des conditions inimaginables de radiation, de température et de délais, le sarcophage qui fuit et que justement les 3 000 employés de Tchernobyl City s’efforcent de remplacer? Rien. Absolument rien sur tous ces disparus, sacrifiés à l’époque pour que le cataclysme ne prenne pas une ampleur continentale.

Pas un mot sur les 500 000 liquidateurs, nom donné à ces hommes chargés de nettoyer la zone après l’accident nucléaire, d’abattre chaque animal vivant, d’enterrer, de brûler, de liquider.

Les lieux sont restés tels quels, en proie aux pillards, aux vandales.

400 000 seraient morts depuis sans que l’on en apprenne même l’existence pendant la journée de la ChernobylInterinform.

Puis les touristes visitent Pripyat, cette ville dont les 43 000 habitants avaient été déplacés en quelques heures dans plus de 1000 bus. Les lieux sont restés tels quels, en proie aux pillards, aux vandales, à la rouille et à la radioactivité.

Difficile d’aller à l’essentiel, de comprendre, quand un compteur Geiger vous harcèle. Flâner dans cette désolation ajoute une touche d’onirisme dans ce qui a été trop invraisemblable pour faire confiance à la seule imagination. Un lieu d’apocalypse qui s’est fait parc d’attractions.

Vient la sortie par un antique portique à radiation, aussi folklorique qu’inefficace, pour des visiteurs qui seront contents de ne jamais avoir à revenir, mais fiers d’avoir joué les pionniers d’un tourisme en conditions extrêmes.

A Karosta, on paye pour un séjour en enfer.

Plus tout à fait tourisme mémoriel, pas complètement tourisme macabre, cela ressemble plutôt à un tourisme réalité.

Un peu comme dans un jeu télévisé, les candidats cherchent leur dose d’adrénaline. A Karosta, on paye pour un séjour en enfer.

L’enfer pour de faux, mais il faut tout de même signer, là aussi, une décharge qui ôte toute responsabilité à la direction de cet hôtel très, très particulier. Un hôtel zéro étoile, avec comme sigle une tête de mort sur un diadème surmonté d’une croix.

Karosta, à l’ouest de la Lettonie, dans la ville de Liepaga, se veut une prison dans le plus pur style soviétique. Prison de l’ex-URSS dans les années 40, conservée dans ses moisissures, une centaine de déserteurs de l’Armée rouge y ont été exécutés pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Depuis 1997, pour une centaine d’euros, on peut s’y faire enfermer, maltraiter, insulter, ligoter, molester, comme du temps de Lénine dont le portrait surveille tout le monde, partout.

Pas de clés de chambre, puisque ce sont des cellules.

Pas de clés de chambre, puisque ce sont des cellules, un matelas miteux en guise de lit; sur les murs les gravures de détenus soviétiques se mêlent à celles de touristes pathétiques.

Les premiers voulaient sortir, les seconds sont contents d’être venus. En partant, ils peuvent acheter des souvenirs, objets et photographies, répliques de ce qui les a amusé quelques heures.

Le personnel hôtelier pénitentiaire a beau scénariser le séjour à partir d’histoires vraies qui se veulent reconstitutions historiques, un voyeurisme s’installe pour simuler la compassion et finalement banaliser l’énormité.

Le touriste profane hante ainsi l’histoire d’un lieu qui perd là tout son sens.

Et puisque les histoires vraies et les brimades ne font plus peur à ceux pour qui ce n’est qu’un jeu, les gardiens racontent des histoires de fantômes. Le touriste profane hante ainsi l’histoire d’un lieu qui perd là tout son sens.

Sans explication historique, le séjour ne devient qu’un instrument d’aveuglement. Car si la mémoire reste un devoir nécessaire, essentiel, un élément de civilisation, sa perversion ludique conduit à l’amnésie, une forme de décadence de l’Histoire.

Il y a bien la possibilité de visiter Karosta dans la journée avec un guide et sans mise en scène grandiloquente. On y fait bien sûr des photos, nombreuses.

L’image devient l’appréciation de la réalité historique. Elle fait plus appel à l’imagination qu’à la compréhension, si complexe pour l’attention restreinte de l’«Homo touristicus», le profane, celui qui n’est pas averti et qui prend ce qu’on lui donne. Un touriste par définition, privé de jugement.

Un selfie, un graffiti, une gravure, un souvenir à ramener… L’important finalement est de prouver que… «j’y étais.»

Ambroise Tézenas, auteur du travail «I was here, tourisme de la désolation», exposé lors des Rencontres de la photographie d’Arles 2015 – Arles, le 9 juillet 2015. ©Pierre-Yves Massot

Un reportage réalisé par Philippe Pujol et initialement publié sur Sept.info, le 15 septembre 2015.

Plus de photos à découvrir sur Sept.info.