Toutes les vies de Jorge Amado

Publié en avril 2025. Par Michel André.

« La vie a été prodigue avec moi, elle m’a donné plus que je n’ai demandé et mérité », écrivit à 80 ans le plus connu et le plus populaire des écrivains brésiliens. Mario Vargas Llosa louait la « splendide santé mentale » du romancier de Bahia, communiste matérialiste mais fier de « posséder une dignité élevée dans le candomblé bahianais ».

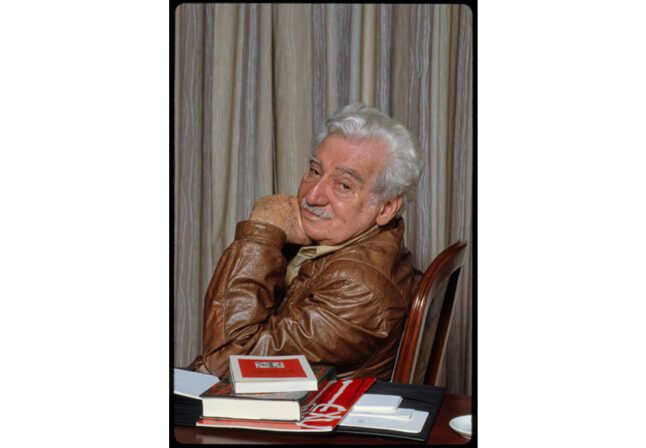

« Je ne suis pas né pour être célèbre, ni illustre, je ne me mesure pas à cette aune, je ne me suis jamais senti un écrivain important, un grand homme. […] Je veux seulement conter quelques histoires, certaines drôles, d’autres mélancoliques, comme la vie. » Cet aveu figure au début de Navigation de cabotage, un gros recueil désordonné de souvenirs, d’impressions et de réflexions que Jorge Amado a publié à l’âge de 80 ans. Il frappe par sa modestie. Son auteur est en effet l’écrivain brésilien du XXe siècle le plus connu. À l’étranger, son nom est plus familier que ceux de ses aînés Mário de Andrade, Oswald de Andrade et Graciliano Ramos, que ceux de ses contemporains Clarice Lispector et João Guimarães Rosa, et même que celui du plus grand écrivain qu’a produit son pays, l’auteur du XIXe siècle Machado de Assis. Ses romans ont été traduits dans des dizaines de langues et ont fait l’objet de multiples adaptations au cinéma, au théâtre, à la radio et à la télévision.

Navigation de cabotage, ainsi que de succincts Mémoires d’enfance (O menino grapiúna), un remarquable livre d’entretiens avec Alice Raillard paru en 1992 en français, une brève biographie par Miecio Tati publiée quarante ans avant sa mort et les très nombreux livres de souvenirs de sa deuxième femme Zélia Gattai, ont longtemps constitué les principales sources d’information sur la vie de Jorge Amado. Ceci jusqu’à la publication, en 2018, par Joselia Aguiar, d’une biographie très documentée, fruit d’un travail de recherche minutieux. En s’appuyant sur de nombreuses citations, elle éclaire les multiples visages du personnage : journaliste, militant puis député du Parti communiste brésilien, intellectuel itinérant, romancier, ambassadeur culturel du Brésil sans en avoir le titre et, last but not least à ses propres yeux, dignitaire d’un « terreiro » de candomblé à Bahia.

Le candomblé a de fait occupé une place très importante dans son existence. Ce qui le séduisait dans ce culte d’origine africaine était son caractère à la fois populaire, subversif et joyeux. À Clarice Lispector, qui l’interrogeait à ce sujet pour un magazine, il répondit : « Je ne suis pas religieux, je n’ai aucune croyance religieuse, je suis matérialiste. Je n’ai pas eu d’expérience mystique mais j’ai vu beaucoup de magie, je suis superstitieux et je crois aux miracles, une vie est faite de choses ordinaires et de miracles. Sans être religieux, je possède une dignité élevée dans le candomblé bahianais, distinction que m’ont conférée mes amis du candomblé et dont je suis très honoré. »

Jorge Amado se considérait moins comme un écrivain brésilien que comme un écrivain de Bahia. Né dans une petite plantation de cacao dont son père était l’exploitant, ce qui le familiarisa très tôt avec la terrible pauvreté de la population rurale, il fut envoyé à l’âge de 11 ans dans la capitale de l’État, qu’on n’appelait pas encore Salvador mais Bahia, pour y étudier. À l’âge de 14 ans, tout en continuant à suivre les cours au collège, il commença à travailler comme journaliste. Élève peu assidu, il menait une vie très libre dans les rues de la ville parmi les mauvais garçons et les lutteurs de capoeira, fréquentant les bordels et les temples de candomblé, s’imprégnant de tout ce qui allait devenir l’univers de ses romans. Il était par ailleurs membre d’un cercle littéraire appelé L’Académie des rebelles. Ses auteurs de prédilection étaient alors les classiques français (Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola) et anglo-saxons (Walter Scott, Dickens, Mark Twain). Viendront ensuite les auteurs américains contemporains (Faulkner, Steinbeck, Hemingway, Dos Passos) et les grandes figures du « roman prolétarien » soviétique.

À l’âge de 18 ans, il publiait son premier roman, Le Pays du carnaval, dont l’action se déroule dans les quartiers populaires de Bahia. Suivront Cacao, qui évoque la détresse du milieu rural, et Sueur, qui dépeint la misère ouvrière à Bahia, deux livres qu’il définira par la suite comme des « cahiers d’un apprenti écrivain ». En 1935, Bahia de tous les saints, dont le protagoniste est un boxeur noir, lançait effectivement sa carrière d’écrivain. Ces livres ouvraient une veine de romans naturalistes d’inspiration sociale dont le plus puissant est sans doute Les Terres du bout du monde, paru en 1943.

Parallèlement à son œuvre littéraire, et en lien étroit avec elle, Jorge Amado poursuivit durant quelque trente ans un parcours politique au sein du Parti communiste brésilien. Joselia Aguiar en raconte toutes les péripéties, dont l’histoire coïncide largement avec celle du régime de Getúlio Vargas : arrivé aux commandes du pays en 1930 à la faveur d’une révolution militaire, puis élu président, il institua en 1937 la dictature de l’Estado Novo, fut chassé du pouvoir en 1945, pour revenir quelques années plus tard comme président démocratiquement élu.

Brièvement incarcéré en 1935, Jorge Amado dut s’exiler de 1941 à 1942 en Argentine et en Uruguay. Durant ces années-là, il publia des biographies romancées du poète abolitionniste Castro Alves et du secrétaire général du Parti communiste brésilien Luis Carlos Prestes. Revenu au Brésil, élu député en 1945, suite à l’interdiction du Parti communiste il fut à nouveau contraint de s’exiler, cette fois à Paris. Il s’y lia avec de nombreux intellectuels et artistes dont Aragon, Picasso et Jean-Paul Sartre, qu’il invitera par la suite au Brésil. En 1950, il était expulsé de France en même temps qu’une vingtaine de ses compatriotes et que l’écrivain chilien Pablo Neruda. Il restera interdit de séjour dans ce pays durant seize ans. Après avoir passé deux ans en Tchécoslovaquie, il revint définitivement au Brésil en 1954. Peu après, il abandonnait la vie politique pour se consacrer pleinement à la littérature.

Bien qu’il ait toujours insisté sur l’unité de son œuvre, les romans qu’il produisit à partir de ce moment sont d’un autre caractère que ses premiers récits. L’humour y fait son apparition, la fantaisie s’y déploie, la sensualité et l’érotisme s’y épanouissent. Ainsi que l’indiquent leurs titres (Gabriela, girofle et cannelle ; Dona Flor et ses deux maris ; Tereza Batista ; Tieta d’Agreste), les personnages principaux sont le plus souvent des femmes. Mulâtresses fréquemment issues de la prostitution, femmes de caractère prenant en main leur destin, elles incarnent l’idéal de mélange des races qui chez Amado a pris le relais de l’utopie socialiste. Ces romans figurent parmi ses plus populaires et ceux qui ont fait l’objet des adaptations les plus nombreuses. De celles-ci, il disait : « Quand je cède les droits d’adaptation d’un de mes livres au cinéma, au théâtre, à la télévision ou à la radio, je ne cherche pas à m’impliquer dans le travail d’adaptation. Je suis romancier, je ne suis pas cinéaste, dramaturge, homme de radio ou de télévision, et je pense que l’adaptation d’une œuvre littéraire pour une autre forme d’expression doit être une recréation. »

Jorge Amado était un homme plein de charme. À tort ou à raison, ses compagnes se méfièrent toujours de ses capacités de séduction. Joselia Aguiar a retrouvé la trace d’un amour de jeunesse passionné qui avait jusqu’ici échappé à l’attention des commentateurs. Il fut ensuite marié deux fois. La première avec une certaine Matilde Garcia Rosa, qui lui donna une fille et dont il divorça au bout de quelques années. La deuxième fois avec Zélia Gattai, qui fréquentait le milieu littéraire moderniste et les membres du Parti communiste. Il l’épousa en 1945. Ils eurent deux enfants, elle vécut avec lui jusqu’à sa mort et l’accompagna dans tous ses voyages, notamment en URSS.

Dans le récit méticuleux et détaillé qu’elle fait de la vie d’Amado, Joselia Aguiar ne se départit jamais d’un ton bienveillant mais toujours factuel. Trois passages témoignent sobrement de sa capacité de compassion : lorsqu’elle évoque la mort de la première fille d’Amado, décédée à l’âge de 16 ans des suites d’une maladie auto-immune, et l’effet dévastateur que cette mort prématurée eut sur lui ; les pages consacrées aux dernières années de l’écrivain, marquées par une suite de problèmes de santé (diabète, crise cardiaque, perte progressive de la vue), qui minèrent sa vitalité ; enfin, l’ultime paragraphe dans lequel elle décrit le chagrin incoercible de Zélia, nonagénaire, à l’annonce de la mort du fils qu’elle avait eu d’un premier mariage.

À la fin de sa vie, Jorge Amado était devenu une personnalité centrale de la vie intellectuelle et culturelle brésilienne. Connaissant tout le monde, il était ami de l’architecte Oscar Niemeyer, du cinéaste Glauber Rocha, d’intellectuels comme Celso Furtado, Josué de Castro, Paulo Freire et Fernando Henrique Cardoso, des compositeurs et chanteurs Chico Buarque, Caetano Veloso et Gilberto Gil. Il était aussi une figure familière de tous les Brésiliens – les chemises bariolées qu’il aimait porter faisaient partie de sa légende. Proposé sept fois pour le prix Nobel de littérature, il ne l’obtint jamais, en raison, apparemment, de l’hostilité d’un des jurés. Il ne tirait aucun orgueil de sa notoriété. « Je connais mes limites mieux que certains des critiques qui démolissent mes livres », disait-il. Dans son Dictionnaire amoureux de l’Amérique latine, Mario Vargas Llosa loue avec chaleur Jorge Amado pour son talent de raconteur, sa drôlerie, son optimisme, sa « splendide santé morale » et son extraordinaire générosité. À ces qualités, on pourrait ajouter la simplicité et l’absence de vanité qui lui faisaient écrire dans Navigation de cabotage : « La vie a été prodigue avec moi, elle m’a donné plus que je n’ai demandé et mérité ».