La passion très contrôlée d’un grand cinéaste

Publié en février 2025. Par Michel André.

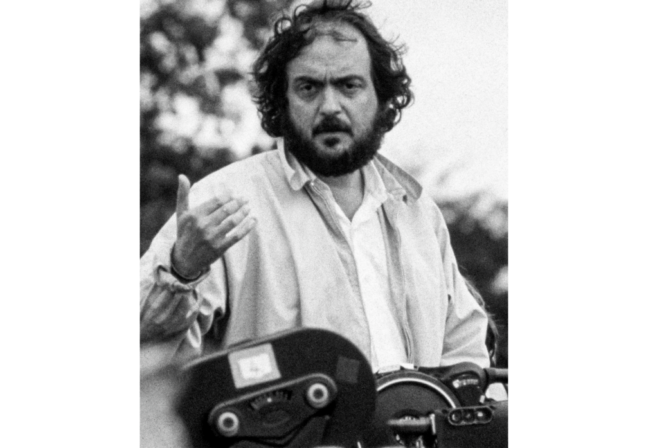

Stanley Kubrick réalisait ses films et en suivait la promotion avec une rigueur obsessionnelle. Après avoir snobé Hollywood, il tourna ses plus grands succès en Angleterre, où il vivait en famille. Il fut curieusement plus apprécié par le public que par la critique, que ses audaces et changements de registre déconcertaient.

En un demi-siècle de carrière, Stanley Kubrick, décédé en 1999 à l’âge de 70 ans, n’a réalisé que treize longs métrages. Mais presque tous sont aujourd’hui considérés comme des classiques. Ensemble, ils composent une des œuvres les plus puissantes et originales de l’histoire du cinéma. Comme l’a montré Michel Ciment dans le livre qu’il lui a consacré, cette œuvre est d’une grande cohérence. Les films de Kubrick relèvent à première vue de genres distincts : film de guerre, de science-fiction, d’horreur, historique « en costumes », satire politique, drame érotique. Regardés attentivement, ils sont intimement unis par le recours fréquent à certains procédés stylistiques comme les travelings avant et arrière, la préférence accordée aux mouvements de caméra par rapport aux effets de montage, la présence épisodique d’images assez similaires et une série de thèmes communs : la guerre et la violence, les dangers de la technique, le désir sexuel et la jalousie, l’ambition et l’échec.

Si la filmographie de Kubrick est courte, c’est en raison de la manière dont il travaillait. Contrairement à Orson Welles, à qui il a souvent été comparé, il n’a jamais manqué de moyens financiers. Et il disposait d’une grande liberté de création : rapidement, grâce au succès commercial de ses premières réalisations, il a conquis le privilège rare de pouvoir exercer sur ses films un contrôle complet, du choix des acteurs et des scénaristes au montage final. Mais son tempérament exigeant et perfectionniste le ralentissait : il consacrait un temps considérable à la préparation de ses films et à leur montage, les deux aspects de son travail qu’il affectionnait le plus, le tournage n’étant à ses yeux qu’une phase nécessaire, mais ennuyeuse. Et lorsqu’il n’était pas engagé dans la réalisation d’un film, il était occupé à explorer des idées et étudier des projets, ce qui lui prenait beaucoup de temps.

Stanley Kubrick est né à New York dans une famille juive aisée originaire d’Europe centrale. Son père était médecin dans le quartier du Bronx. L’école ne l’intéressait guère et toute sa vie il fut un autodidacte. Lorsqu’il eut 13 ans, son père lui offrit un appareil photographique, cadeau qui lui fit découvrir sa vocation : fabriquer des images. Durant toute sa jeunesse, il travailla comme photographe pour différentes publications, dont le magazine Look. Un de ses modèles était le fameux photographe de presse Weegee, spécialisé dans les faits divers new-yorkais. À côté de la photographie, sa seconde passion était le jeu d’échecs. Longtemps, il compléta ses maigres revenus en exploitant ses talents dans ce domaine et il ne cessera jamais d’y jouer, y compris sur les plateaux de tournage. Ses années de jeunesse se déroulèrent dans l’atmosphère libertaire des milieux artistiques new-yorkais des années 1960. Rapidement, il passa de la photographie au cinéma en réalisant, dans des conditions qui ne sont pas sans faire penser aux débuts de la Nouvelle Vague, trois courts-métrages, puis trois premiers longs-métrages inspirés des films noirs, un genre qui l’a fortement influencé. Le dernier d’entre eux, The Killing (L’Ultime Razzia), de facture déjà très personnelle, raconte l’histoire d’un hold-up sur un champ de courses et ses suites malheureuses.

Sa carrière démarra vraiment avec Les Sentiers de la gloire, récit de l’exécution pour l’exemple, sur le front de la guerre de 14-18, de trois soldats français accusés de désertion pour avoir survécu à un assaut suicidaire lancé par leurs officiers supérieurs contre une position allemande imprenable. Pour interpréter le rôle d’une jeune femme du camp ennemi qui, à la fin du film, en chantant, fait pleurer d’émotion les soldats français au départ cruellement moqueurs, Kubrick fit appel à une actrice allemande qu’il avait repérée : Christiane Harlan. Il l’épousa peu après. Notoirement peu à l’aise avec les femmes, Kubrick avait tout de même déjà été marié à deux reprises. Ce troisième mariage durera jusqu’à la fin de sa vie. Le rôle du capitaine qui défendait les hommes appelés à être fusillés était tenu par Kirk Douglas. L’acteur lui demanda peu après de diriger Spartacus, qu’il produisait, après qu’Anthony Mann eut abandonné la direction du film. La distribution comportait de nombreuses vedettes, Kubrick n’était pas seul maître à bord, et si cette histoire d’une révolte d’esclaves porte par endroits sa marque, certaines séquences d’esprit trop hollywoodien lui ont été imposées ; cela ne se reproduira plus jamais.

Pour des raisons économiques, son film suivant, une adaptation assez personnelle du roman Lolita de Vladimir Nabokov, fut tourné en Angleterre. Conjuguée avec ses mauvais souvenirs de la Californie et du système d’Hollywood, la découverte de l’Angleterre le décida à s’établir définitivement dans ce pays. À l’exception de quelques mois en Irlande pour le tournage de Barry Lyndon, il ne le quitta plus jamais. Il y résida successivement dans deux vastes propriétés situées à quelques dizaines de kilomètres de Londres, Abbots Mead, puis Childwickbury Manor. Il y vivait au milieu de sa famille (Christiane, la fille de celle-ci et les deux filles qu’ils eurent ensemble) et d’une grande quantité de chiens et de chats. Son entourage immédiat se composait de son beau-frère Jan Harlan et de quelques assistants, dont Emilio D’Alessandro. D’origine italienne, au départ son chauffeur, il devint rapidement son homme de confiance, chargé de régler une multitude de problèmes liés au travail du cinéaste, à la vie pratique de sa famille et au fonctionnement de la maison. Comme à tous ses collaborateurs, il lui laissait des instructions écrites très précises et détaillées sur les tâches à effectuer. D’Alessandro a publié ses souvenirs de plusieurs décennies de vie en compagnie du réalisateur et un film documentaire lui a été consacré. Childwickbury Manor était divisé en trois parties abritant respectivement l’atelier de Christiane, qui s’était mise à la peinture, les lieux de vie et les nombreuses pièces consacrées au travail du cinéaste : salle de projection, studio de montage, locaux d’archives.

Lolita sortit dans les salles en 1962. Dans les dix-huit années qui suivirent, Kubrick réalisa à un rythme assez régulier cinq des films pour lesquels il est le plus connu : Docteur Folamour, hilarante satire sur la guerre nucléaire ; 2001 : L’Odyssée de l’espace, méditation sur la technique, l’évolution et le destin de l’humanité ; Orange mécanique, comédie noire sur la violence urbaine ; Barry Lyndon, d’après un roman de Thackeray, histoire de l’ascension sociale d’un jeune ambitieux, de sa déchéance et de sa chute ; et The Shining, sous les apparences d’un film d’horreur une angoissante fable sur la folie, l’impuissance créatrice et la violence familiale. Généralement appréciés par le public, à la grande satisfaction de leur auteur qui n’entendait pas faire du cinéma pour les salles d’art et d’essai, ils furent accueillis de façon mitigée par la critique, déconcertée par certaines de leurs audaces et le perpétuel changement de registre. La critique new-yorkaise, en particulier, fut souvent très sévère avec lui.

La biographie de Robert P. Kolker et Nathan Abrams fourmille d’anecdotes au sujet de la manière dont Kubrick se documentait et de son obsession pour l’authenticité, qualité dans son esprit distincte du réalisme. Pour pouvoir évoquer avec précision, dans Les Sentiers de la gloire, la vie sur le front et dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, « il voulait tout savoir : la marque de cigarettes que les soldats français fumaient, les journaux qu’ils lisaient, les chansons qu’ils chantaient, comment ils se taillaient la barbe, les sujets dont ils bavardaient et même quelles pin-up ils épinglaient sur les murs ». Les décors et les paysages de Barry Lyndon sont basés sur l’étude attentive des grands peintres paysagistes et d’intérieur anglais du XVIIIe siècle : Reynolds, Hogarth, Constable, Gainsborough et Joseph Wright of Derby. Pour concevoir l’hôtel de montagne désert dans lequel, dans The Shining, l’écrivain paranoïaque interprété par Jack Nicholson, sa femme et son petit garçon se trouvent isolés, Kubrick envoya des collaborateurs photographier de nombreux établissements de ce type à travers les États-Unis, leur demandant de mesurer la largeur des portes, des couloirs et des ascenseurs.

Aucun détail des accessoires, des costumes, des maquillages n’échappait à son attention. Le nombre de prises qu’il pouvait effectuer pour une scène a acquis « un statut mythologique », observent Kolker et Abrams : couramment 50, parfois 80, jusqu’à plus de 100 dans certains cas. Tant que le jeu des acteurs ne correspondait pas exactement à ce qu’il avait en tête, il les faisait impitoyablement recommencer. Exigeant généralement un respect absolu du texte du scénario, il savait aussi exploiter l’imagination et les capacités d’improvisation d’acteurs doués comme Peter Sellers (extraordinaire dans trois rôles différents de Docteur Folamour) ou Jack Nicholson, dont il acceptait volontiers les idées. Aussi exigeant avec les comédiens qu’avec les scénaristes ou les techniciens, il leur imposait sans état d’âme des conditions de travail inconfortables, voire très éprouvantes. L’atmosphère dans les locaux où furent filmés les plans d’intérieur de Barry Lyndon, éclairés par la seule lumière de centaines de chandelles, était suffocante et on a gardé une photo de Ryan O’Neal aspirant entre deux prises une bouffée d’air d’une bonbonne d’oxygène. Le tournage de toute la seconde partie de Full Metal Jacket (1987), qui décrit l’action au combat, dans la ville vietnamienne de Huê, d’un peloton de marines entraînés à devenir des machines à tuer, s’est déroulé dans les ruines d’un ancien bâtiment industriel au sol jonché de débris et couvert de produits toxiques. La plupart des acteurs engagés par Kubrick gardent cependant un excellent souvenir de leur expérience avec lui.

Kolker et Abrams racontent aussi l’histoire des films qu’il a envisagés de faire. Il y en eut beaucoup, mais quatre projets en particulier l’ont accompagné toute sa vie. Un seul d’entre eux se concrétisa. Passionné par la littérature allemande et autrichienne et la psychanalyse, il songea longtemps à adapter La Nouvelle rêvée d’Arthur Schnitzler. Il y parvint finalement avec son dernier film, quasiment terminé à sa mort, Eyes Wide Shut. Transposée de Vienne à New York, l’histoire est celle d’un couple dont l’homme et la femme sont travaillés par des rêves d’infidélité et des rêveries érotiques. Exceptionnellement, le film se termine sur ce qui peut être interprété comme une note d’espoir. Deux autres projets que Kubrick a traînés toute sa vie sont un film sur Napoléon, dont la personnalité, les talents de stratège, les exploits et le destin le fascinaient, et un autre sur l’Holocauste qu’il ne réussit jamais à mener à bien, peut-être parce que le sujet le perturbait profondément et qu’il ne voyait pas comment l’évoquer d’une manière qui soit acceptable. Un troisième grand projet resté inabouti après des années de travail fut l’adaptation d’un conte de science-fiction de Brian Aldiss, une sorte de Pinocchio futuriste, récit des aventures d’un robot enfant voulant devenir un véritable petit garçon. Kubrick finit par le céder à Steven Spielberg qui en tira A.I. Artificial Intelligence. Le film est empreint d’une sentimentalité dont on peut se demander ce que Kubrick aurait pensé. Comme dans le cas de l’Holocauste, la souffrance d’un enfant, suggèrent ses biographes, le touchait peut-être trop pour qu’il puisse lui-même en traiter.

L’image qui ressort de cette biographie très complète confirme, mais en partie seulement, les légendes que les critiques et les journalistes ont fait circuler à son sujet. Obsédé par la perfection, il pouvait se montrer tyrannique. Concentré sur son travail, il avait tendance à négliger les besoins et les sentiments des autres : « Il devait obtenir ce qu’il voulait. Ou, s’il ne savait pas ce qu’il voulait, il poussait tout le monde à l’aider à le trouver ». Sa volonté de contrôle absolu s’étendait très loin, jusqu’au moindre aspect de la distribution et de l’exploitation de ses films : traduction des titres, choix des salles, couleurs et caractères des affiches. Elle le conduisait aussi parfois à intervenir dans la vie privée de membres de sa famille et de ses collaborateurs.

Mais il était également, à sa manière, généreux, parfois prévenant, souvent très drôle et toujours brillant. La plupart de ceux qui l’ont approché gardent le souvenir d’un homme réservé mais cordial, orgueilleux mais exempt de vanité et toujours passionnant à écouter. Loin d’être le reclus qu’on a parfois décrit, il accueillait volontiers chez lui toutes sortes de gens, cinéastes comme Roman Polanski ou Steven Spielberg, écrivains comme John le Carré, experts en tout genre. Moins, il est vrai, par goût de la compagnie que pour assouvir son insatiable curiosité et apprendre de ses invités des informations qui lui seraient utiles.