Aux origines de la guerre d’Irak

Publié en octobre 2024. Par Michel André.

La décision catastrophique prise par l’administration Bush d’envahir l’Irak en 2003 n’est pas seulement due à la fausse croyance que Saddam Hussein avait conservé des armes de destruction massive et à l’humiliation générée par la destruction des Twin Towers. C’est aussi le résultat de vingt-cinq ans de relations aberrantes entre les deux pays.

L’invasion de l’Irak, en 2003, par l’armée américaine aidée par les troupes d’une coalition comprenant principalement la Grande-Bretagne est aujourd’hui considérée comme une des initiatives de politique étrangère les plus malheureuses des cinquante dernières années. Le renversement par la force du régime de Saddam Hussein et l’occupation du pays qui s’en est suivie n’ont pas seulement eu pour effet de plonger l’Irak dans le chaos. Ils ont profondément déstabilisé l’ensemble du Moyen-Orient. On s’est interrogé sur les raisons qui conduisirent à prendre une décision aux conséquences aussi catastrophiques. Le motif avancé par les promoteurs de l’initiative était la détention, par l’Irak, d’armes de destruction massive qui se sont révélées introuvables. Ce n’était pas qu’un prétexte : tout indique que ceux qui affirmaient l’existence de ces armes y croyaient vraiment. Mais il y a d’autres explications : le sentiment d’humiliation éprouvé par les Américains après les attentats du 11 septembre 2001 et la volonté de venger cet affront ; la présence, dans l’entourage du président George W. Bush, de néoconservateurs fervents, partisans d’une politique étrangère interventionniste et convaincus qu’il était possible de parachuter la démocratie partout dans le monde ; les intérêts pétroliers des États-Unis ; le ressentiment personnel du président envers Saddam Hussein, qu’il suspectait d’avoir ordonné une opération visant à assassiner son père (George H. W. Bush) lors d’une visite de celui-ci au Koweït.

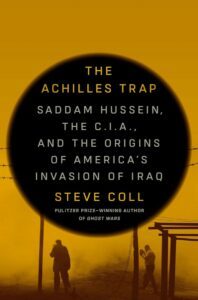

Sans exclure ces éléments, le journaliste Steve Coll, dans Achilles Trap, fait remonter plus loin dans le temps les origines de ce qu’on appelle aujourd’hui la guerre d’Irak, ou seconde guerre du Golfe. La décision qui l’a précipitée, soutient-il au terme d’une enquête minutieuse, est le point d’aboutissement d’une longue histoire de relations difficiles et tumultueuses entre l’Irak et les États-Unis : vingt-cinq ans de malentendus, de quiproquos, d’ignorance réciproque, d’incompréhension, de doubles jeux, de mensonges, d’erreurs d’appréciation et de jugement. Pour la reconstituer, Steve Coll a rencontré une centaine de personnalités irakiennes et américaines, témoins ou acteurs-clés des différents épisodes. Il a aussi exploité une partie des archives saisies par les troupes américaines lors de la prise de Bagdad. À côté de milliers de documents, elles contiennent les transcriptions de ce qui s’est dit lors de réunions auxquelles participait Saddam Hussein : comme Richard Nixon, dont il partageait le tempérament suspicieux, le dictateur faisait systématiquement enregistrer les propos tenus en sa présence.

L’histoire racontée dans Achilles Trap se déroule davantage à Bagdad qu’à Washington. Steve Coll fait le portrait d’un régime autoritaire dictatorial où l’emprisonnement des opposants, les exécutions sans procès et la torture étaient de règle. « Par instinct, [Saddam Hussein] soupçonnait particulièrement ceux qui étaient chargés de le protéger des menaces – ses services d’espionnage, sa police secrète, ses forces armées. Il avait construit un système de protection basé sur des couches de services de renseignement dont les champs d’action se recouvraient et qui s’espionnaient les uns les autres [...]. Ses espions écoutaient les conversations téléphoniques de ses généraux et plantaient des informateurs dans l’armée, ce qui veut dire que certains de ses proches étaient constamment occupés à en surveiller d’autres. » Lorsqu’ils étaient accusés de trahison, les chefs militaires et les hauts fonctionnaires étaient traités sans pitié. Parfois, toutefois, Saddam leur pardonnait sans raison apparente, et l’incertitude au sujet de ses changements d’humeur ne faisait que renforcer son pouvoir.

Resté toute sa vie fidèle au clan dont il était issu, formé par l’idéologie du nationalisme arabe, c’était un homme dur, souvent cruel, qui a commencé sa carrière comme homme de main du parti Baas avant de purger celui-ci de ses rivaux une fois arrivé au sommet de l’État. Furieusement antisémite, il était obsédé par Israël à un point qui perturbait son appréhension des affaires du Moyen-Orient. Intelligent mais l’esprit parfois nébuleux, il pouvait tenir des propos témoignant d’une étonnante perspicacité, puis l’instant suivant se lancer dans des considérations géopolitiques absurdes. Il écoutait toujours attentivement ses interlocuteurs sans que ceux-ci puissent deviner sa pensée. Grand lecteur de Mémoires et de biographies d’hommes d’État, il était un bourreau de travail qui se levait à cinq heures du matin. Autant que sur la terreur, le régime reposait sur l’octroi de largesses. Saddam comblait de cadeaux, des montres ou des voitures de luxe, ses collaborateurs et les chefs d’État qui lui rendaient visite. Les blessés de guerre et les familles de soldats décédés recevaient des pensions généreuses, et les civils et militaires méritants bénéficiaient de nombreux avantages.

Le récit de Steve Coll commence en 1979, au moment où Saddam Hussein, arrivé au pouvoir, décide de lancer un programme de recherche visant à doter l’Irak de l’arme nucléaire. Deux spécialistes de physique nucléaire, Jafar Dhia Jafar et Hussain Al-Shahristani, sont contactés à cet effet. Le premier deviendra le chef du programme, le second, refusant de s’associer au projet, passera onze ans en prison avant de réussir à s’évader et se réfugier en Iran. L’histoire de ces deux scientifiques est un des fils conducteurs du récit de Steve Coll.

Quelques années plus tard éclatait la guerre Iran-Irak, déclenchée par Saddam Hussein dans la crainte des conséquences possibles, pour son pays, du succès de la révolution islamique chez son puissant voisin. Préoccupée par la perspective d’une victoire de l’Iran qui semblait l’emporter sur le terrain, l’administration américaine, sous l’autorité de Ronald Reagan, donna instruction à la CIA de fournir à l’État-major irakien des informations cartographiques pouvant l’aider à contrer l’avance des troupes iraniennes. Tout en condamnant officiellement l’utilisation des armes chimiques, les États-Unis fermèrent les yeux sur leur emploi par l’armée irakienne contre les troupes iraniennes. Ils ne protestèrent pas davantage lorsqu’elle les utilisa, à la fin de la guerre, contre des populations civiles kurdes, en représailles d’une insurrection.

En même temps, pour pouvoir financer secrètement la guérilla antisandiniste au Nicaragua tout en facilitant la libération d’otages américains détenus par le Hezbollah au Liban, des membres de l’administration Reagan, en collaboration avec Israël, organisaient la vente d’armes à l’Iran en violation d’un accord international qui l’interdisait. Lorsque le fait fut rendu public, face à ce double jeu, Saddam Hussein conçut, à l’égard des États-Unis et de la CIA, une terrible méfiance que l’avenir justifiera.

La guerre Iran-Irak, qui se termina en 1988 sans gain aucun pour les deux belligérants, laissa les deux pays endeuillés par de terribles pertes humaines et économiquement exsangues. L’Irak était lourdement endetté auprès des pays arabes du Golfe qui l’avaient soutenu financièrement. Ne parvenant pas à négocier avec le Koweït les conditions de remboursement qu’il voulait, et en raison d’un ancien différend territorial avec ce pays, Saddam Hussein, en 1990, lança ses troupes à l’assaut du Koweït. « Dans la cascade d’erreurs, observe Steve Coll, qui ont conduit à l’invasion américaine de l’Irak en 2003, l’échec de l’administration Bush à dissuader Saddam Hussein d’envahir le Koweït – et celui de Saddam à comprendre ce qui allait se passer s’il agissait en ce sens – occupent une place proéminente. » À Washington, on espérait encore, contre tout espoir, améliorer les relations avec Bagdad. Saddam Hussein, de son côté, était encouragé par la tolérance dont faisaient preuve les Américains à son égard. Les pensant, à tort, parfaitement conscients de ses intentions d’envahir et occuper le Koweït, il interprétait leur silence comme une approbation tacite. « Si vous ne vouliez pas que nous y allions, dira-t-il à ses interrogateurs américains treize ans plus tard, une fois capturé, pourquoi ne pas nous l’avoir dit ? »

Les États-Unis réussirent à rassembler une alliance de quarante pays contre l’Irak, dont l’offensive au Koweït s’acheva en déroute. À dater de ce moment, la politique américaine à l’égard de Saddam Hussein changea complètement. Au cours des années qui suivirent, durant la fin du mandat de George H. W. Bush et ceux de Bill Clinton et George W. Bush, la CIA multiplia sans succès les actions secrètes pour le renverser. Le changement de régime en Irak était devenu l’objectif.

Suite à la guerre et à la répression brutale d’une nouvelle rébellion kurde, le Conseil de sécurité de l’ONU adopta des sanctions économiques envers l’Irak. Leur principal objectif était de contraindre le régime à détruire les armes chimiques et biologiques qu’il détenait et à arrêter son programme de développement d’armes nucléaires. Des inspecteurs de l’ONU furent envoyés en Irak pour faire l’inventaire des stocks d’armes et des installations. Après avoir essayé d’entraver leur travail, Saddam Hussein prit soudainement la décision de se débarrasser secrètement d’une grande partie de ses armes de destruction massive et des infrastructures utilisées pour les produire. Un millier de bombes, des têtes de missiles et des tonnes de produits précurseurs d’armes chimiques furent détruits. Les plans et documents relatifs aux armes nucléaires et les instruments utilisés pour enrichir l’uranium furent jetés dans des conteneurs. Le tout sans qu’aucune trace écrite ou photographique de l’opération ne soit conservée.

« Cette décision, relève Steve Coll, allait s’avérer une des étapes les plus fatales dans la marche de Saddam et de l’Amérique vers le désastre. Elle eut pour conséquence que même lorsque l’Irak, plus tard, s’efforça d’être honnête au sujet de ce qui avait été détruit, […] ses dirigeants eurent de la peine à en persuader les inspecteurs de l’ONU. » De fait, les hauts responsables des programmes secrets eux-mêmes ne savaient pas exactement ce qui avait été démantelé. Pour quelle raison Saddam a-t-il pris cette décision ? Il n’y a pas de réponse simple à cette question, reconnaît Coll. Il semble avoir agi instinctivement, animé par son sentiment naturel de méfiance et cette volonté d’éviter les humiliations qui lui avaient fait présenter sa défaite au Koweït comme une victoire. Tout en souhaitant apaiser les craintes de l’ONU, il ne voulait de surcroît pas paraître faible aux yeux du monde et de ses ennemis de toujours, l’Iran et Israël, qui auraient pu être tentés de l’attaquer. Enfin, il pensait sans doute que dire la vérité sur son programme d’armement n’entraînerait pas nécessairement la levée des sanctions.

Les derniers chapitres de The Achilles Trap résument les événements intervenus entre la chute des tours du World Trade Center et le début de l’invasion de l’Irak. S’appuyant notamment sur le rapport très complet d’une commission d’enquête britannique publié en 2016 (le rapport Chilcot), Steve Coll reconstitue avec précision le processus ayant conduit à la décision de lancer l’offensive. Une fois encore, il voit opérer le mécanisme d’aveuglement réciproque à l’œuvre durant les deux décennies précédentes. S’auto-intoxiquant à l’aide des conclusions fragiles de rapports de services de renseignements de fiabilité douteuse, refusant l’idée que l’absence de preuve pût être une preuve d’absence, ainsi que le résultat négatif des inspections de l’ONU le suggérait, les leaders américains et anglais restaient convaincus que l’Irak dissimulait des armes de destruction massive. Ils imaginaient aussi Saddam Hussein dans les mêmes dispositions belliqueuses qu’autrefois, à un moment où, de moins en moins intéressé par les questions militaires, il se concentrait surtout sur la rédaction de romans (il en rédigea quatre en peu de temps). De son côté, convaincu de l’omniscience de la CIA, « Saddam tenait pour acquis [qu’elle] savait qu’il n’avait pas d’armes de destruction massive. Il interpréta donc les accusations américaines et britanniques au sujet de son arsenal supposé d’armes nucléaires et bactériologiques comme des arguments de propagande utilisés dans le cadre d’une conspiration pour se débarrasser de lui. »

L’invasion de l’Irak en 2003 aurait-elle eu lieu si le général Colin Powell, peu convaincu de son opportunité, avait démissionné de son poste de secrétaire d’État, si George W. Bush avait moins écouté les « faucons » Donald Rumsfeld et Dick Cheney, si Al Gore avait été élu à sa place, si les tours jumelles ne s’étaient pas effondrées ? Sans doute que non, mais il est presque sûr que l’affrontement des États-Unis et de l’Irak se serait poursuivi sous une autre forme, moins spectaculaire. En raison de la mécompréhension mutuelle bien analysée par Steve Coll, mais aussi parce que les intérêts américains au Moyen-Orient et ceux de Saddam Hussein et son régime continuaient à s’opposer profondément.