Challenger, récit d’un désastre annoncé

Publié en juin 2024. Par Michel André.

Si la cause technique de la tragédie de la navette Challenger a été très vite identifiée (la fragilité des joints du propulseur), il fallut beaucoup de temps pour en identifier les raisons profondes. Outre les questions de coût, la principale est imputable à l’incapacité des administrateurs de la NASA, à qui incombait la décision de lancer ou non la navette ce jour-là, d’apprécier la gravité des risques mis en avant par les ingénieurs.

Tout le monde peut décrire les circonstances dans lesquelles il a vu en direct les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, en 1969. Aux États-Unis, beaucoup se souviennent de même de l’endroit où ils se trouvaient lorsqu’ils ont appris, le 28 janvier 1986, que la navette spatiale Challenger s’était désintégrée 73 secondes après son lancement. Dans ce pays, le tragique accident s’est en effet gravé dans les mémoires, parce qu’il a provoqué un véritable traumatisme. Un des objectifs de la mission était de réveiller l’intérêt pour les vols spatiaux habités, qui s’était peu à peu amenuisé avec la fin de l’aventure héroïque du programme Apollo et la mise en service des navettes spatiales réutilisables. Pour cette raison, parmi les membres de l’équipage figurait une enseignante, Christa McAuliffe. Elle inaugurait un programme d’envoi de professeurs en orbite qui visait à sensibiliser les jeunes aux métiers de l’espace et, plus généralement, à encourager l’étude des sciences et des mathématiques. Sa présence mit la mission au centre de l’attention du public.

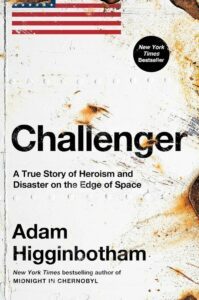

Assez rapidement, la cause technique directe du désastre fut identifiée. Un des joints du propulseur à combustible solide droit avait laissé passer un jet de gaz à plusieurs milliers de degrés en direction de la paroi de l’énorme réservoir extérieur d’oxygène et d’hydrogène liquides. La destruction de ce réservoir entraîna la dislocation de la navette et la chute à grande vitesse de l’habitacle contenant l’équipage dans l’océan. Aucun de ses membres ne survécut. La question de l’étanchéité des joints faisait depuis de longues années l’objet de sérieuses préoccupations de la part des ingénieurs de la firme fabricant les propulseurs. Certains d’entre eux avaient exprimé des doutes au sujet de l’opportunité de procéder au lancement en raison des effets possibles sur ces joints du froid intense sur le pas de tir ce jour-là. Comment en est-on arrivé à sous-estimer ainsi le risque de désastre et à décider de ne pas reporter le lancement ? Pour répondre à ces questions, Adam Higginbotham a choisi la forme du récit.

L’idée d’un véhicule spatial réutilisable est antérieure à la création de la NASA. Conçue dans un contexte militaire, elle se concrétisa tout d’abord sous la forme du programme d’avion hypersonique expérimental X-15, avant d’être pleinement mise en œuvre pour assurer la succession du programme Apollo. Le concept de navette initialement proposé prévoyait l’attelage de deux véhicules pilotés réutilisables destinés à revenir tous deux sur terre : un lanceur se présentant sous la forme d’une sorte de gros avion et un plus petit véhicule placé sur orbite. Pour des raisons de coût, l’idée fut abandonnée. Pour mettre sur orbite le second véhicule, il fut décidé de recourir à la combinaison de deux formes de propulsion : celle assurée par les moteurs de la navette elle-même, alimentés par un réservoir extérieur appelé à se détruire après usage, et celle fournie par deux propulseurs réutilisables (récupérés dans l’océan), dits « d’appoint », mais qui produisaient en réalité l’essentiel de la poussée nécessaire pour arracher la navette à l’attraction terrestre. Pour des raisons techniques et, à nouveau, de coût, le choix se porta sur des propulseurs à combustible solide (un mélange de poudre d’aluminium et de perchlorate d’ammonium). Contrairement à celle qui a lieu dans un moteur à combustible liquide, la combustion, dans des propulseurs de ce genre, ne peut être ni modulée ni arrêtée. Une fois allumé, le mélange brûle jusqu’à épuisement du combustible. Pour cette raison, Wernher von Braun, le père des fusées Saturn du programme Apollo, a toujours trouvé ce dispositif trop dangereux pour être utilisé pour des vols habités.

Au mois d’avril 1981, la première navette spatiale, Columbia, était lancée avec succès. Tout en décrivant le processus de diversification progressive des équipages, avec les premiers recrutements d’astronautes d’origine civile, noirs et féminins, Adam Higginbotham évoque les problèmes techniques auxquels les ingénieurs ne cessèrent de se trouver confrontés au fil des lancements. Un des plus préoccupants était la détérioration de certains joints entre les différents segments des propulseurs d’appoint, qui montraient des traces de suie et de brûlure. Pour garantir leur étanchéité, un système de doubles joints fut conçu. Apparemment sous contrôle, le problème se représentait toutefois régulièrement. On découvrit la sensibilité des joints à la température. Qu’ils conservent leurs propriétés d’élasticité était crucial. Durant quelques millisecondes, sous l’effet de la formidable poussée, les segments des propulseurs se séparaient imperceptiblement, et le joint, comprimé dans une gouttière, devait pouvoir se dilater pour combler la minuscule fente ainsi créée.

Quelques heures avant le lancement de Challenger, les inquiétudes de certains ingénieurs, plus particulièrement du mieux informé du problème, Roger Boisjoly, étaient à leur comble. Durant la nuit, exceptionnellement, il avait gelé en Floride au point que des stalactites de glace s’étaient formés sur la rampe de lancement. Un des épisodes les plus dramatiques du livre est le récit d’une réunion en téléconférence qui eut lieu quelques heures avant le lancement. Elle réunissait les ingénieurs et la direction de la société Morton Thiokol, qui fabriquait les propulseurs, et certains responsables du Marshall Space Center Flight Center de la NASA. Les ingénieurs estimaient très risqué de procéder au lancement. Mal préparés, incapables d’avancer à l’appui de leurs craintes des arguments décisifs, ils ne réussirent à convaincre ni la NASA ni leur propre direction, qui finit par donner son accord, malgré l’opposition du directeur du projet de propulseurs, Allan McDonald.

Un second épisode saisissant est le compte rendu des séances de la commission d’enquête mise en place après la catastrophe à la demande de Ronald Reagan. Consciente du risque politique associé à une enquête purement interne, la Maison-Blanche avait préféré confier le travail d’investigation à des personnalités extérieures, sous la direction de l’ancien secrétaire d’État William Rogers. Trois moments forts de ces travaux furent les auditions de Roger Boisjoly et Allan McDonald, ainsi que la démonstration de la sensibilité des joints à la température à laquelle se livra le physicien Richard Feynman en plongeant devant les caméras de télévision un fragment de joint dans un verre d’eau glacée. Si spectaculaire qu’elle fût (physicien de génie, Feynman était à sa manière un homme de spectacle), cette expérience, qui frappa les esprits mais n’apprenait pas grand-chose, ne représente pas la part la plus substantielle de sa contribution au travail de la Commission Rogers. Pour l’essentiel, le mérite de Feynman est d’avoir mis en lumière le degré auquel les administrateurs de la NASA comprenaient mal des notions comme celle de facteur de sécurité, et à quel point ils sous-estimaient les risques d’accident : plusieurs ordres de grandeur en dessous des estimations des ingénieurs. Résolu à faire toute la lumière sur les causes de l’accident (lorsqu’il constata que les responsables de la NASA avaient menti lors de leur audition, il fut outré), William Rogers n’en était pas moins soucieux de ne pas mettre en danger l’avenir de la NASA. Il demanda donc à Feynman de garder ses observations pour une annexe au rapport. Ce qu’il fit, concluant son propos par une formule rapidement devenue célèbre : « Pour qu’un projet technologique soit un succès, la réalité doit primer sur les relations publiques, car on ne trompe pas la nature ».

Dans les dernières pages du livre, Higginbotham montre comment on arriva à la conclusion que les astronautes, contrairement à ce qui avait été cru dans un premier temps, n’étaient pas morts instantanément, et que certains d’entre eux au moins étaient sans doute restés en vie et conscients jusqu’à l’écrasement de l’habitacle à la surface de l’océan.

Après une courte interruption, le programme de lancement des navettes reprit. De nouvelles versions des propulseurs furent mises au point, les règles de sécurité et les procédures de décision de la NASA furent revues. Plusieurs dizaines de missions eurent lieu sans problème. Mais le 1er février 2003, au cours de la phase de rentrée, la navette Columbia se désintégrait, entraînant la mort de ses sept astronautes. Lors du lancement, un morceau de la couche de mousse isolant le réservoir extérieur s’était détaché, endommageant gravement certaines des tuiles protégeant la carlingue de la chaleur intense engendrée par la pénétration à grande vitesse dans l’atmosphère. À nouveau, à l’origine de l’accident se trouvait un problème connu (ce n’était pas la première fois qu’un tel incident se produisait), et les risques avaient été sous-estimés.

En 1996, la sociologue des sciences Diane Vaughan publiait une étude sur le lancement de Challenger et les causes de l’accident de la navette. Très bien documenté, son livre souffre de défauts opposés à ceux de l’ouvrage d’Higginbotham. Parce que son récit est centré sur les protagonistes, y compris les astronautes, ce dernier recourt parfois inutilement à des procédés de la littérature de fiction. À l’inverse, Diane Vaughan alourdit son exposé de références savantes et de développements théoriques. Conçue en opposition explicite aux conclusions de la Commission Rogers et celles d’un rapport d’une commission du Congrès, son analyse a la vertu de mettre en lumière les causes structurelles de l’accident. Celui-ci, soutient-elle, ne peut pas être attribué à la violation délibérée et consciente des règles de sécurité et des procédures de décision. Il est le produit de facteurs liés au fonctionnement même de l’organisation : la « normalisation de la déviance », qui étend de plus en plus le champ du « risque acceptable », une culture de la production basée sur une confiance excessive dans les normes et les procédures, et une habitude de secret qui contrarie la circulation de l’information.

Sans employer ce vocabulaire sociologique, Adam Higginbotham met lui aussi en évidence certains facteurs structurels à l’origine de l’accident : la contrainte créée par la nécessité de mettre en œuvre le programme avec moins de la moitié du budget prévu, la recherche éperdue du soutien populaire et de celui du Congrès grâce à des exploits spectaculaires, l’aveuglement suscité par les succès passés en dépit des problèmes techniques, l’hubris conduisant à envisager un calendrier trop ambitieux et irréaliste. Mais il n’évacue pas complètement les aspects de responsabilité individuelle. Au bout du compte, quelqu’un a pris la responsabilité d’autoriser le lancement. Higginbotham met particulièrement en cause deux personnes : Bob Lund, un des quatre vice-présidents de Morton Thiokol, qui, sous la pression de ses collègues, finit par marquer son accord, et surtout Larry Molloy, le responsable du projet de propulseurs à la NASA, dont l’intervention lors de la téléconférence eut pour effet de décider Morton Thiokol à renverser sa position. Jamais par après Molloy ne reconnut une quelconque responsabilité dans l’accident. D’autres, parmi les ingénieurs, eurent le courage de risquer leur réputation et leur carrière.

Des catastrophes de ce type seront toujours possibles, affirme Diane Vaughan, parce que dans des organisations aussi complexes que la NASA des erreurs se produisent inévitablement. Adam Higginbotham est moins pessimiste. Si l’équipage de la navette Columbia a péri en 2003, remarque-t-il dans un entretien, c’est parce que la culture de la sécurité qui s’était établie suite à l’accident de Challenger dix-sept ans plus tôt s’était perdue avec le renouvellement du personnel. Une chose est sûre. Compte tenu de l’hostilité de l’environnement spatial à la vie et de la complexité des systèmes technologiques nécessaires pour y accéder, les vols spatiaux habités resteront toujours des entreprises extraordinairement aventureuses, coûteuses et risquées.